今日の社会構造や都市構造を急速に変えつつある情報化の進展は,人間を中心とした環境システムの拡大・改変という大きな文脈の中に位置づけることができる。ここでいう環境システムとは,自然環境に代表される従来の環境概念を越え,言うなれば各々の人間の生活の「場」,そして集団レベルでの社会・経済活動,文化活動などのアクティビティーの「場」としての概念である。こうした「場」=「環境システム」が,情報のあり方や変化の動向と密接に絡み合いながらその範囲を広げつつあるところに今日の情報化の本質がある。

情報環境学は,このような「情報」⇔「環境システム」の相互作用系の実態を具体的に分析し,その望ましい姿を論じていくための,既存の狭い「情報」概念の限界を乗り越えた新しい学問分野である。

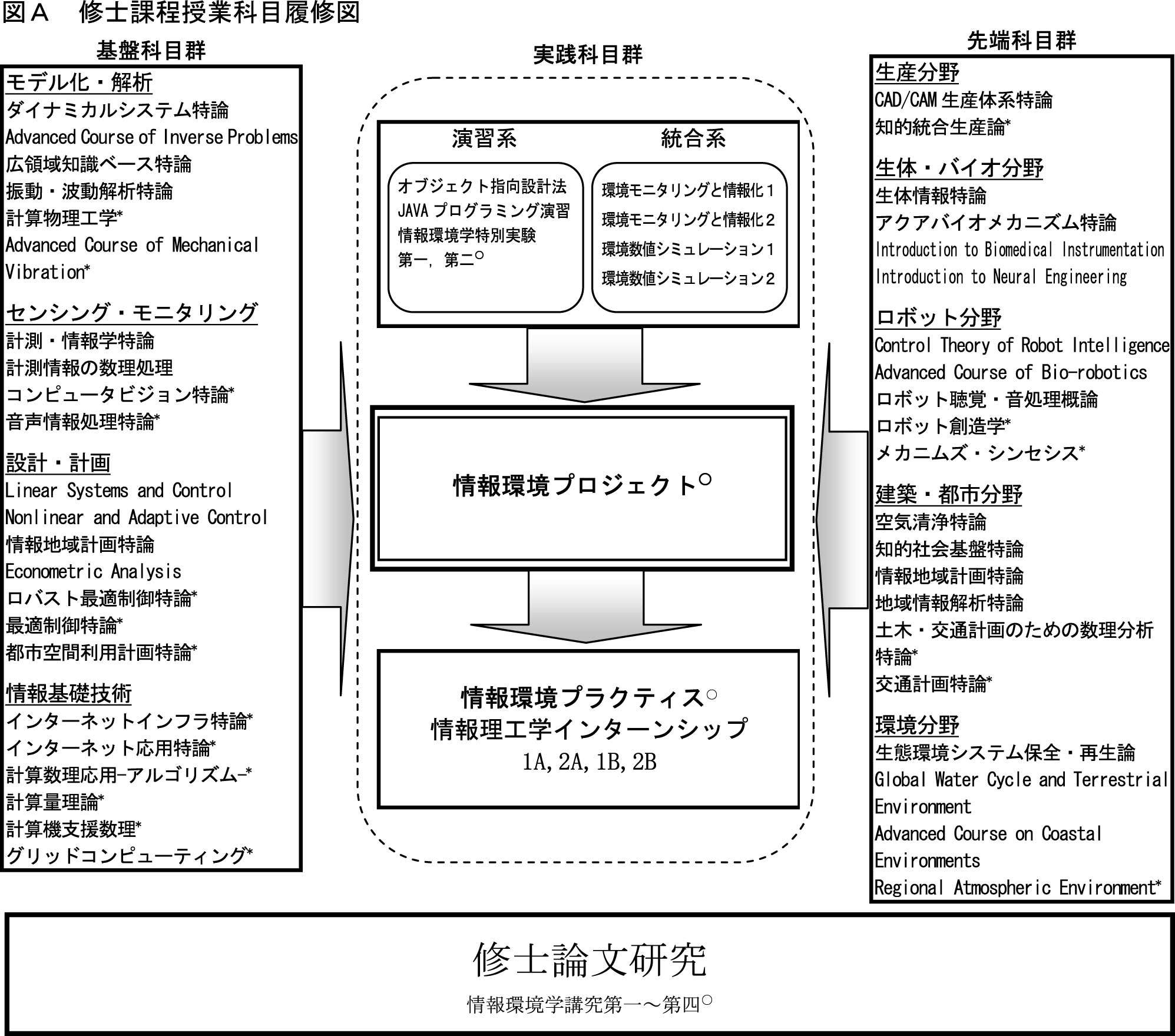

修士課程授業科目の分類と履修の流れ

本専攻では,情報環境学の広範な対象に関する先端的な分野を網羅するばかりでなく,その基盤となる学問をも重視し,体系的なカリキュラムを用意している。図Aは開設科目の分類と履修の流れの概略を示したものである。

開設科目は,現象の理解や情報の処理に必要な基礎科目の内容が整理して講述される「基盤科目群」,本専攻の各専門領域の最先端の研究成果が教授される「先端科目群」,そして,実習形式など実践的な視点から情報環境学を学習する「実践科目群」から構成される。

基盤科目群と先端科目群により情報環境学の基礎や先端的知識を習得し,それらの知識を実際に活用できる実践的能力を習得するために実践科目群が位置づけられている。さらに,実践科目群では,オブジェクト指向型設計や社会環境設計における基礎技術を演習を通して学習する「演習系」と,環境システムを実際に情報化したり,分析したりするための統合的な基礎技術や考え方を習得する「統合系」を最初のステップとし,つぎに,より実践的な科目として,情報環境学のグループ実習「情報環境プロジェクト」や個別実習「情報環境プラクティス」,および情報理工研究科のインターンシップ科目を設けている。これにより情報環境学の基礎・先端知識の習得と平行して,情報環境学の演習から実践までを段階的に,そして体系的に受講することができる。

このカリキュラムとともに修士論文研究を実施することで,情報環境学における問題設定能力,問題解決能力,統合力,応用力などの実践的能力を身につけることを目指す。

受講にあたっては,より多くの基盤科目を習得し,進展の著しい情報化社会に柔軟に対応できる素養を養うとともに,先端科目の講義を通して情報環境学の先端的専門知識をもバランスよく習得し,さらに,それらの知識を実践科目による段階的学習の中で実践的に使いこなすことができるように心がけることが望まれる。また,これらには他専攻の関連科目が推奨科目として含まれているが,より広い視野に立って,ここに示していない他専攻科目や,総合科目,国際コミュニケーション科目をも積極的に履修し,広い分野から科目を選択することが望ましい。

博士一貫教育プログラム用カリキュラムは博士一貫教育プログラムのページを参照してください。

先導的ITスペシャリスト育成推進プログラムについては特別教育研究コースのページを参照してください。

(○は必須科目,*は推奨科目)

授 業 科 目 |

単位 |

担当教員 |

学期 |

備 考 |

生体情報特論 |

2-0-0 |

宇 治 橋 |

後 |

|

アクアバイオメカニズム特論 |

1-0-0 |

中 島 |

前 |

|

*Advanced Course of Bio-Robotics |

1-0-0 |

中 島 |

前 |

|

ダイナミカルシステム特論 |

2-0-0 |

木 村 |

後 |

O |

*Advanced Course of Inverse Problems |

1-0-0 |

天 谷 |

後 |

|

*Control Theory for Robot Intelligence |

2-0-0 |

井 村 |

前 |

|

計測・情報学特論 |

2-0-0 |

笹 島 |

前 |

E |

計測情報の数理処理 |

2-0-0 |

原 |

後 |

O |

*同 |

2-0-0 |

原 |

後 |

E |

オブジェクト指向設計法 |

1-1-0 |

天谷・原・佐伯 |

前 |

|

JAVAプログラミング演習 |

0-1-0 |

※小野寺・中島 |

前 |

|

CAD/CAM生産体系特論 |

2-0-0 |

笹島・※長坂 |

後 |

|

*Introduction to Biomedical Instrumentation |

2-0-0 |

八 木(透) |

前 |

O |

*Introduction to Neural Engineering |

2-0-0 |

八 木(透) |

前 |

E |

*Linear Systems and Control |

1-0-0 |

早 川 |

後 |

|

*Nonlinear and Adaptive Control |

1-0-0 |

早 川 |

後 |

|

ロボット聴覚・音処理概論 |

2-0-0 |

中 臺 |

前 |

|

機械情報特別講義A |

1-0-0 |

未 定 |

前 |

非常勤講師 |

機械情報特別講義B |

1-0-0 |

未 定 |

前 |

非常勤講師 |

機械情報特別講義C |

1-0-0 |

未 定 |

後 |

非常勤講師 |

情報地域計画特論 |

2-0-0 |

十 代 田 |

前 |

|

生態環境システム保全・再生論 |

2-0-0 |

灘 岡 |

前 |

O |

広領域知識ベース特論 |

2-0-0 |

大 佛 |

後 |

|

地域情報解析特論 |

2-0-0 |

樋 口 |

前 |

|

振動・波動解析論 |

2-0-0 |

廣 瀬 |

前 |

E |

*同 |

2-0-0 |

廣 瀬 |

前 |

O |

空気清浄特論 |

2-0-0 |

藤 井 |

前 |

|

知的社会基盤特論 |

2-0-0 |

三 上 |

前 |

|

*Advanced Course on Coastal Environments |

2-0-0 |

灘 岡 |

後 |

E |

*Econometric Analysis |

2-0-0 |

田 中 |

前 |

|

Global Water Cycle and Terrestrial Environment |

2-0-0 |

鼎 |

前 |

|

環境数値シミュレーション1 |

2-0-0 |

諏 訪 |

前 |

|

環境数値シミュレーション2 |

2-0-0 |

鼎 ほか |

後 |

|

環境モニタリングと情報化1 |

2-0-0 |

木村 ほか |

前 |

|

環境モニタリングと情報化2 |

2-0-0 |

灘岡 ほか |

後 |

|

○情報環境プロジェクトC |

0-1-2 |

各 教 員 |

後 |

|

○情報環境プラクティス |

0-1-1 |

各 教 員 |

前 |

修士課程(2) |

コンピュータビジョン特論 |

2-0-0 |

奥 富 |

前 |

E 推奨 |

GPUコンピューティング |

1-1-0 |

青 木(尊) |

前 |

|

ロボット創造学 |

2-0-0 |

広瀬(茂)・福島 |

前 |

推奨 |

知的統合生産論 |

2-0-0 |

斎 藤(義) |

前 |

推奨 |

メカニズムズ・シンセシス |

1-0-0 |

武 田 |

前 |

推奨 |

ロバスト最適制御特論 |

1-0-0 |

藤 田 |

後 |

推奨 |

バイオメカニズム特論 |

1-0-0 |

伊 能 |

後 |

E 推奨 |

*Advanced Course of Mechanical Vibration |

2-0-0 |

宇治橋・高原ほか |

後 |

推奨 |

計算数理応用-アルゴリズム- |

2-0-0 |

渡 辺 |

前 |

推奨 |

計算量理論 |

2-0-0 |

渡 部 |

前 |

推奨 |

計算機支援数理 |

2-0-0 |

小 島(政) |

後 |

推奨 |

グリッドコンピューティング |

2-0-0 |

松 岡 |

後 |

推奨 |

音声情報処理特論 |

2-0-0 |

古 井 |

後 |

O 推奨 |

*Regional Atmospheric Environment |

2-0-0 |

神 田 |

後 |

E 推奨 |

土木・交通計画のための数理分析特論 |

2-0-0 |

福 田 |

前 |

E 推奨 |

*同 |

2-0-0 |

福 田 |

後 |

O 推奨 |

交通計画特論 |

2-0-0 |

福 田 |

後 |

O 推奨 |

*同 |

2-0-0 |

福 田 |

後 |

E 推奨 |

都市空間利用計画特論 |

2-0-0 |

中 井 |

後 |

推奨 |

建築計画学演習 |

1-1-0 |

青木・大佛ほか |

前 |

推奨 |

建築計画学特論第一 |

2-0-0 |

藤 井(晴) |

後 |

E 推奨 |

建築計画学特論第二 |

2-0-0 |

青 木(義) |

前 |

O 推奨 |

複合構造特論 |

2-0-0 |

堀 田 |

後 |

推奨 |

建築材料・構法特論 |

2-0-0 |

三上(貴)・横山 |

前 |

推奨 |

建築設備・環境特論 |

2-0-0 |

湯 浅 |

後 |

推奨 |

インターネットインフラ特論 |

2-0-0 |

太 田 |

前 |

(注) 4) 参照 |

インターネット応用特論 |

2-0-0 |

太 田 |

後 |

(注) 4) 参照 |

情報理工学インターンシップ1A |

0-0-1 |

専 攻 長 |

前 |

〃 |

同 2A |

0-0-2 |

〃 |

前 |

〃 |

同 1B |

0-0-1 |

〃 |

後 |

〃 |

同 2B |

0-0-2 |

〃 |

後 |

〃 |

◎情報環境学派遣プロジェクト第1 |

0-1-3 |

〃 |

前 |

博士一貫教育コース |

◎情報環境学派遣プロジェクト第2 |

0-1-3 |

〃 |

後 |

博士一貫教育コース |

○情報環境学特別実験 第一 |

0-0-1 |

各 教 員 |

前 |

修士課程(1) |

○同 第二 |

0-0-1 |

〃 |

後 |

同 (1) |

○情報環境学講究 第一 |

1 |

指導教員 |

前 |

同 (1) |

○同 第二 |

1 |

〃 |

後 |

同 (1) |

○同 第三 |

1 |

〃 |

前 |

同 (2) |

○同 第四 |

1 |

〃 |

後 |

同 (2) |

○同 第五 |

2 |

〃 |

前 |

博士後期課程(1) |

○同 第六 |

2 |

〃 |

後 |

同 (1) |

○同 第七 |

2 |

〃 |

前 |

同 (2) |

○同 第八 |

2 |

〃 |

後 |

同 (2) |

○同 第九 |

2 |

〃 |

前 |

同 (3) |

○同 第十 |

2 |

〃 |

後 |

同 (3) |

C:平成22年度創造性育成科目

(注) 1) ○印を付してある授業科目は,必ず履修しておかなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2)などは履修年次を示す。ただし,情報環境プラクティスの修士課程2年次履修の条件は当専攻修士課程10月入学の機械系の学生に対しては適用しない。また,短縮修了(4月入学は1年間短縮,10月入学は半年以上の短縮)の場合には情報環境プラクティスの必修は免除される。

2) 一部の授業科目は隔年講義となっており,備考欄中のEは西暦年の偶数年度に,同じくOは奇数年度に開講するもので,何も書いていないものは毎年開講の授業科目である。

3) *印を付してある授業科目は,英語で開講する科目であり,国際大学院プログラムにも対応する科目である(なお,年度によって英語開講と交互に行う科目については,どちらも同じ授業科目とみなすので,両方の単位を修得することはできない。)なお,*印を付してある授業科目は,国際コミュニケーション科目に振替えることができる。

4) 本授業科目は,情報理工学研究科の共通科目である。従って,本専攻の学生が該当授業科目を履修し単位を修得した場合は,自専攻の単位として算入する。

5) 本授業科目の受講は博士一貫教育コース所属者に限定されるものではない。申告に当たり,希望者は指導教員に相談すること。