研究

研究

vol. 16

大学院総合理工学研究科 物質電子化学専攻 教授

菅野了次(Ryoji Kanno)

私たちの周りでは、さまざまな資源から絶え間なくエネルギーが生み出され、消費されている。そのエネルギーを蓄え、必要な時に使用できるようにしたものが、“エネルギーの缶詰”電池である。もっとも馴染み深い電池といえば、使い捨ての乾電池(一次電池)が真っ先に浮かぶだろう。安価なものではマンガン電池、それよりも長持ちするアルカリ電池、さらに高性能のリチウム電池。リチウム電池は、時計のボタン電池やカメラ、計算機の動力源など様々な機器に広く使われ、一気にその名が知れわたった。

しかし、そのリチウム電池以上に私たちの生活に劇的な変化をもたらす電池が現れた。1991年より携帯電話やノートパソコンに搭載された充電式の「リチウムイオン電池」である。リチウムイオン電池は負極にリチウムイオンを溜め込む炭素等を使った蓄電池(二次電池)で、コンパクトかつハイパワーな電池として機器の小型化・軽量化や機能性の向上に大きな貢献を果たし、現在なお進化の途上にある。とりわけ、ハイブリッド自動車や電気自動車のエネルギーとして利用されており、その重要性は飛躍的に高まっている。

「私がリチウムの研究を始めた1980年には、リチウム電池がこれほどに社会に貢献するエネルギー装置になろうとは想像もつきませんでした。」

電池の性能向上の要である無機材料の合成に30年以上にわたり情熱を傾けてきた菅野は、感慨深げにこう語る。現在、菅野らの研究グループでは、これらリチウム電池をはじめ、家庭用燃料電池として普及が進む固体酸化物形燃料電池[用語1]の高機能化、さらには全く新しい発想によるエネルギー変換装置の開発をも睨み、多面的に材料の創製を推し進めている。

その菅野が今最も力を注いでいるのが、常識を覆す夢の電池「リチウム全固体電池」の開発だ。

1800年ボルタ[用語2]により電池が発明されてから200有余年。一次電池、二次電池を通じ、これまでの電池では当たり前とされてきた共通事項が、近い将来「過去のもの」になるかもしれない。その鍵を握っているのは、電流を流す役目を果たす「電解質」にある。

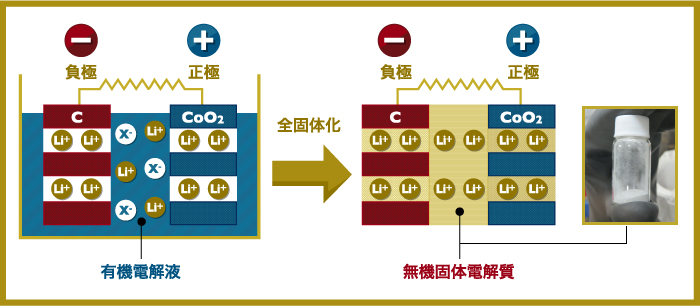

現在実用化されている電池では、この電解質に液体が使われている。特に高性能なリチウム電池には有機溶媒[用語3]が使われているのだが、有機溶媒は可燃性を有することから、安全性に課題を抱えている。これに対し、菅野が開発を進める全固体電池では、電解質を有機溶媒から固体材料に置き換えることで、安全性が格段に向上し、かつ大容量の電気を扱うことができるようになる。電気自動車ならば、一度の充電で走行距離が従来可能であった200km程度から500kmに伸びるという。さらには、有機溶媒を用いた電池に内蔵されている安全装置が不要となるため、その分コンパクトな設計が可能となるのだ。

「固体にすることで可燃性が抑えられ、安定性が増します。さらに、低温から高温まで広い温度領域で作動し、電流も通りやすくパワフルになる。急速充電も実現します。このように、電池として非常に多くのメリットが得られる一方で、有機溶媒とは違い固体と固体とで界面を作る必要があるため、接触を取りにくいという難題も抱えています。この課題を克服できれば、理想の蓄電池として『全固体電池』の実用化がますます確実なものとなるでしょう。」

図:リチウム電池の全固体化

接触を取りやすくするために、電解質にどんな材料を使用するか。この点をクリアすれば、電池の歴史の新たな1頁が見えてくる。熾烈を極める開発競争の中で、その1頁にいち早く指をかけたのも、菅野であった。

2011年、菅野と同研究室の平山雅章講師(現准教授)、トヨタ自動車株式会社、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の研究グループは、リチウムに硫黄やゲルマニウムを混ぜることにより、室温でリチウムイオンが固体中を液体中よりも速く移動する「超イオン伝導体」(Li10GeP2S12)の発見に世界で初めて成功。従来のリチウムイオン伝導体の2倍の伝導率に加え、既存のリチウムイオン二次電池の電解質である有機溶媒のイオン伝導率をも凌駕する値を示した。この発見により、不燃性・高安全性に優れた全固体電池が、電気自動車の実用化やハイブリッド自動車の高性能化を占う機器として、次世代の高エネルギー密度電池の開発に一石を投じることとなったのは、言うまでもない。

「世の中を見渡した時に、携帯やパソコンに次いで大きな変革を迎えるものは何かと考えれば、筆頭に挙げられるのは『自動車』です。運輸部門のイノベーションが進む中、化石燃料に代わる動力源として、パワーや安全性、安定性に加え、環境への配慮なども求められています。そこに蓄電池がどれだけ関与できるのかが、我々“材料屋”の課題でもあり、腕の見せどころでもあると受け止めています。」

材料開発に携わる研究者は、しばしば自らを“材料屋”あるいは“合成屋”と呼ぶ。しかしながら、菅野の研究者としての下地は、材料合成だけで形成されたものではない。

大阪大学で高圧合成法[用語4]など無機材料の合成法を習得した菅野は、1980年に三重大学の電気化学の研究室に身を置き、将来の電池材料として脚光を浴びていたリチウムの研究に携わる。すでに博士論文でリチウムイオン伝導体について触れてきた菅野であったが、実質的には、ここが現在の固体電池開発につながる研究の出発点と言っていいだろう。

その後神戸大学では、ガラスの光学特性に関する研究で知られる河本洋二教授(当時)と出会い、異分野ながらもその見地や研究手法に少なからず影響を受ける。現在菅野らの研究室を夢中にさせている材料の研究手法の一つ、「薄膜創製」[用語5]にも、このときの経験が生かされている。そして2001年、東工大へ移った菅野は、物質合成と電気化学の境界領域に立って、近未来を見据え研究を続けている。

「現在、所属するスタッフや学生を合わせると、総勢40名を数える大所帯となりました。材料開発、固体電池の研究、薄膜の合成、燃料電池の性能アップとどれも着実に進展が見られ、そろそろ収穫の時期にさしかかった感があります。世界があっと驚く新たな物質を創出できるよう、研究室一丸となって、優れた研究を継続してゆくつもりです。」

材料の開発に10年、そこから実用化に至るまでにさらに10年、20年という時間を要する。蓄電池の開発には、人並み外れた忍耐力が伴わないと、結果を出すことは難しい。そんな世界に身を置いてきた菅野が発した学生へのメッセージは、非常に重みがある。

「どのような分野であれ、結果を求めるのならば『好きなことを信じて行動する』、これに尽きると思います。まず、何を成し遂げたいのかを決める。そして、それに向かって愚直に行動し続ける。目標に向かって動き続ける立場や環境があるということは、それだけでも大変ハッピーなこと。この二つこそが成功をつかむ鍵であると、私自身の経験から強く感じています。」

自分が開発した材料を使って世の中に貢献できる蓄電池の開発、実用化を目指す。菅野のような信念を持った研究者のスピリットが宿った製品が実用化されれば、多くの人々の心がハッピーで満たされることは間違いない。

用語説明

[用語1] 固体酸化物形燃料電池 : 水素と酸素の化学反応で電気を作り、その際に発生する廃棄熱を利用してお湯を沸かすなど高効率性を追求した家庭用燃料電池。SOFCとも呼ばれる。

[用語2] ボルタ : アレッサンドロ・ボルタ(1745年2月18日 - 1827年3月5日)イタリアの物理学者。亜鉛と銅を電極に、硫酸または塩化ナトリウムと水を混ぜた食塩水を電解液に使用し、世界初の電池を発明した。

[用語3] 有機溶媒 : エタノール、ベンゼン、クロロホルムなど、水に溶けない物質を溶かす、常温常圧で液体の有機化合物。有機溶剤ともいう。

[用語4] 高圧合成法 : 原料を圧力媒体内に密閉して、GPa(ギガパスカル 109Pa)の高圧下で熱処理する合成手法。構成元素の陽イオンと陰イオンの圧縮率の違い、あるいは高密度相への転移により、常圧下では合成できない超電導物質を得ることが可能となる。

[用語5] 薄膜創製 : 菅野・平山研究室では、単結晶の基板上に結晶を成長させる(エピタキシャル成長)ことで薄膜を合成し、リチウム電池や固体電池の実験に利用している。

菅野了次 (Ryoji Kanno)

大学院総合理工学研究科 物質電子化学専攻 教授

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2015年9月掲載