研究

研究

vol. 17

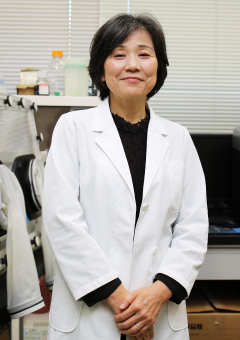

大学院生命理工学研究科 生体分子機能工学専攻 教授

近藤科江(Shinae Kondoh)

1981年以降現在にいたるまで、日本人の死亡要因のトップに居座る「がん」。2014年にがんでなくなった人は37万人※1、今や2人に1人ががんに罹り、3人に1人は死に至るという国民的疾患である。

一方で、がんは一昔前のように不治の病では決してない。早期発見・早期治療を施せば、完治も可能な段階まで医学は進歩を遂げている。問題は、がんが「どこに、どんな状態であるのか」が突き止められなければ適切な治療が行えないことだ。そんながんの診断法・治療法に先進的なバイオテクノロジーで道を開こうとしている科学者たちがいる。2010年より東工大に籍を置く近藤も、その先端をゆく研究者の一人だ。

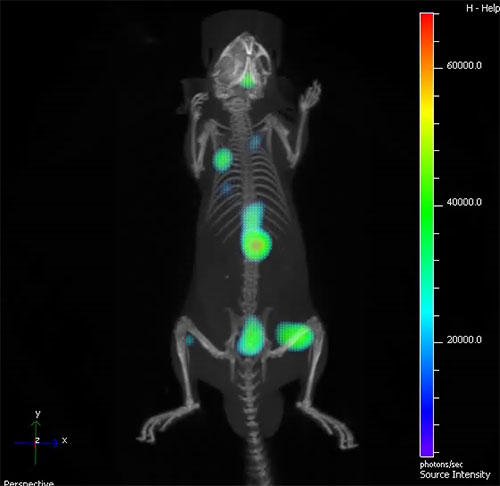

マウスの体中に散らばったがんが光っている様子

がんがたくさん集まっているところは赤く、

比較的少ないところは青く表示される。

そもそも、がんは遺伝子に傷がつくことで悪性の細胞が生まれ、増殖能力を高めていく。厄介なのは、遺伝子が傷つく理由があまりにも多いため、効果的な予防策や根本的治療を講じるのが難しいことだ。がん細胞は正常な細胞のように体からの命令を聞き入れることは一切無く、増えるときは勝手に増え続ける。さらに面倒なことに、血管やリンパ管、マクロファージ(白血球の一種)などの正常な組織や細胞を巧みに利用しながら「がん微小環境」と呼ばれる領域を形成し、急激な増殖を繰り返すのである。このがん微小環境と悪性化をもたらす仕組みの関わりを的確に把握することは従来の解析手法では困難を極めた。これに対し近藤は、がんの悪性化に影響を及ぼす低酸素細胞に蛍光色素を集めて光らせる蛍光プローブと、低酸素状態になると光を発するタンパク質(発光酵素)を放出する発光レポーターをがん細胞に人工的に導入するなどして、腫瘍内の低酸素がん細胞の量や活性を、細胞を傷つけず、リアルタイムに、かつ高い精度でモニター越しに見ることができるシステムを開発した。それが「生体光イメージングシステム」と呼ばれるものである。

図:低酸素特異的イメージングプローブの仕組み

「生体光イメージングを用いれば、マウスのような小さい動物であれば、がんと思わしき組織がどこでどのくらい広がっているかだけでなく、『どんな状態にあるか』という活性状況も細胞単位で捉えることができるので、例えば開発中の新薬ががん細胞にどのように効いているかといった経過観察も可能です。人体に適応させるためには生体深部の観察などまだ課題がありますが、現在光を使った診断装置の開発は国内外で盛んに行われており、そう遠くない将来に早期診断、早期治療の実現に貢献するでしょう。」

もう一つ、がん細胞は正常細胞にはない決定的な特徴を備えている。通常、生物は酸素を使ってエネルギーを産出するため、細胞の活性化には適度な酸素濃度が必要となる。ところが、がん細胞は低酸素状態であっても生き延びる力を備えているのだ。がん組織の中には、酸素と栄養が十分に行き渡らない「低酸素領域」が発生する。低酸素領域にあるがん細胞(低酸素がん細胞)は、劣悪な環境で生き延びるために自ら分裂をストップさせるだけでなく、より良い環境を求めて、移動したりする。また、酸素濃度や栄養状態が改善されると再び活性化して一気に増殖していくのである。この低酸素環境が、世界的にも最先端のがん治療法である放射線治療や抗がん剤治療の悩みの種になっていると近藤は指摘する。

「放射線治療は、海外では第一選択にする患者も結構いるほど支持率の高い治療法です。オペを必要とせず傷をつけずにピンポイントで治療できるのが最大の利点なのですが、一つ大きな欠点も抱えています。それは『低酸素状態のがん組織には極めて治療効果が低い』ことなんです。」

放射線は、酸素効果といって、酸素を利用することで大きな損傷をがん細胞に与えることができる。ところが、前述のように低酸素がん細胞は、細胞の放射線に対する感受性が低くなってしまうのである。ならば抗がん剤はどうかといえば、こちらは活発に分裂している細胞により大きな損傷を与えてしまうものが多い。したがって、増殖を停止している低酸素がん細胞に対し、放射線治療や抗がん剤治療は効果を十分に発揮しにくいという難題を抱えているのだ。

こうした状況を見据え、近藤は現在、抗体医薬品に代わる安価な標的結合ペプチド※2の開発や、がん細胞に治療薬を適切に送達する方法や新規の薬剤標的を探索する研究、さらにはがん転移を制御する仕組みの解明にも力を注ぐなど、低酸素領域のがん細胞に効く治療薬の開発から輸送システムの最適化、悪性化防止対策と総体的にがん治療の研究に関わっている。

「低酸素領域のがん細胞は、抗がん剤などの治療薬に耐性が高い上に、自ら生き延びる力を備えている、諸悪の根源とも言える存在です。逆に言えば、低酸素がん細胞を早い段階で発見し攻略できれば、がんの種類に特化することなく、多くの患者を救うことが可能になると信じています。」

病弱だった幼少時代に薬に助けられた体験から、いつか薬の開発をしてみたいという夢を抱いていた近藤は、創薬を夢見て薬科大学に進学。その後大学院に進み免疫薬理学を学びたいと望んだが、研究室の門は女性には堅く閉ざされていた。「研究室だけでなく、免疫薬理学の教室配属でさえ拒否されました」と笑いながら当時を振り返る。が、そんな折、偶然TVで目にしたアメリカの免疫療法に触発され、即渡米を決意。日本でも生活費や授業料を奨学金とアルバイトでまかなっていたという近藤は、ロータリー財団より1年分の奨学金を得て単身ニューヨークのメディカルスクールへ。当時免疫学は人気だったこともあり、ウィルス学を選択したことが、のちに帰国して大学院で「腫瘍ウィルス学」、つまりがんの研究に就くきっかけとなった。

「アメリカではウィルス学といってもワクチンを作る研究分野でしたので、今携わっているがんの研究とはちょっと違いました。それよりも、ただでさえ英語が堪能ではないところに来て、外国人だからと特別扱いもされませんでしたので、かなり揉まれましたね。ABCと3ランク評価のうち、一つでもCと判定されたら即退学でしたので。」

ハードなアメリカ生活を予定よりも2年延長して微生物学・免疫学の修士課程を修了した近藤は、帰国後大阪大学大学院の医学研究科でがんの研究に本格的に着手し、博士号を取得。就職も考えたが、企業の採用試験で「短大卒でも博士でも女性の待遇は同じ」と言われ、好きな研究に身を捧げることを決意する。その後は大阪大学の研究員、恩師である岡山博人※3が立ち上げた新技術事業団「岡山細胞変換プロジェクト」にも研究員として参加。以後も東工大に移るまで、京都大学などで研究中心の生活を送ってきた。その間には結婚、出産も経験。長女を大学の共同保育所に預けていた際には園児が3人に減り、閉園の危機にさらされたことも。結局自ら保育所整備に立ち上がり、保育士を探してきて危機を乗り切ったという。

「あの時は結構頑張りました。出産の時分には産前産後休暇さえもなかったので、生まれるその日まで実験をしていました(笑)」

努力の甲斐あって、今はその保育所もすっかり立派な施設に生まれ変わっているそうである。

国民的現代病に立ち向かう先進的な研究、そして家庭と子育て。幾多の障壁に遭遇しながらも、その様子を語る近藤の表情には、過去のつらさを引きずっている様子は微塵も感じられない。苦労を苦労と感じさせないところが、近藤の強さの秘訣かもしれない。しかし、そんな近藤から学生たちに向けたメッセージには、自らの研究を語る時よりも語気に力がこもっていた。

「大学の中で大切なことは、結果以上にその内容だと思います。学業を終えれば、自分の進んだ世界で生きていくための『覚悟』が問われます。単に求人が多いからと安易に就職の道を選ぶのではなく、在学中にしっかりと自分の適正を模索し、悩み、突き詰める。ゆくゆく後悔しないためにも、学べるものはしっかりと吸収した上で、自分の信じる道を突き進んで欲しいですね。」

がん研究の進展には研究分野を超えた「横の連携」が不可欠だ。「材料・情報・機械など新規医療開発研究に不可欠な研究分野の第一人者が多くいる東工大はその連携を叶えてくれる理想的な研究の場」と語る近藤。飽くなき挑戦が収穫を迎える日は、そう遠くないかもしれない。

厚生労働省「平成26年人口動態統計の年間推計」より。

ペプチドとは複数のアミノ酸がつながったもの。ペプチドは人工的に合成が可能で、ワクチンとしても使用される。標的結合ペプチドは、文字通り、標的となる分子(タンパク質、糖、脂質など)に特異的に結合するペプチドのこと。

ライフイノベーション、生物科学、外科系臨床医学を専門とする研究者。1984年6月から9月までアメリカ国立衛生研究所(National Institutes of Health、NIH)助手を経て1989年4月より大阪大学・微生物病研究所教授、1992年4月より東京大学医学部教授、1994年4月からは大学院医学系研究科教授(〜2011年3月)を歴任。

近藤科江 (Shinae Kondoh)

大学院生命理工学研究科 生体分子機能工学専攻 教授

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2016年2月掲載