研究

研究

vol. 4

大学院理工学研究科 教授

大友明(Akira Ohtomo)

大岡山南地区にあるとある研究棟のラボ。モニターに接続された実験機材から響く低い唸りのような音以外は至って静かな部屋のなかで、学生が熱心にモニターを覗き込んでいる。

「今、ちょうどコンビナトリアル化学※1の技術を利用して、結晶の具合を観察しているところです。バチバチっというのは、固体を蒸着するためにレーザー光を発する際の音なんです。」

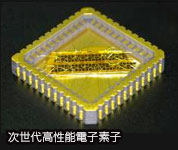

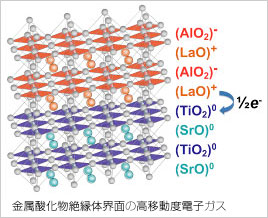

ラボの責任者である大友明が、金属酸化物の次世代高性能電子素子への応用の研究に携わって、早や20年が経過しようとしている。現在、半導体材料に使われている素材は、シリコンなどの非酸化物(金属酸化物などの鉱石を還元して作る)が主流である。金属酸化物は、素子のごく一部で静電気をためたり、電流を遮るための絶縁体に利用されている。一方で、絶縁体から超伝導体や磁石に至る多様な性質を示す金属酸化物は、さまざまなエレクトロニクスへの応用が期待されてきた。しかし、異なる酸化物の接合面では、不純物や欠陥が多く形成され、広い範囲にわたって乱れの少ない構造を必要とする次世代高性能電子素子への応用は不可能であるとされてきた。そのような状況にあって、大友は金属酸化物の結晶品質の向上を目指し、独自のアイデアと膨大な試行を繰り返したうえで、絶縁体同士の接合で世界初の金属界面を実現するなど、これまでの知見を覆す研究成果を次々に示した。これら一連の研究成果により、第9回日本学士院学術奨励賞受賞を受賞している。

「従来は金属酸化物の耐熱性や固さといった構造機能が注目されてきたのですが、私の場合は、『薄膜』と呼ばれる薄い純粋な結晶を何層にも折り重ねて、その界面を電子機能面で調べたんです。2層とも絶縁体なのですが、そこの界面だけに電気が流れる現象を見つけたんです。単体では電気が流れませんが、界面にだけは電子が充満して、しかも従来考えられていたようなメカニズムではなく、電荷不均衡により漏れ出た電子が勝手に二次元電子面を形成するという面白い現象を見つけたんです。」

大友が半導体開発の世界に身を投じることになった経緯には、いくつかの伏線がある。まず、ルーツを辿っていくと、小学校高学年にまでさかのぼる。1985年3月から9月まで、筑波研究学園都市で開催された国際科学技術博覧会(科学万博—つくば’85/EXPO’85)だ。当時中学生になったばかりの大友は、父に連れられて期間中に何度も会場に足を運んだ。

「計5回は連れて行ってもらいましたね。家から近いということもあったのですが、父は電気技師でしたので、自分も興味があったのでしょう。なにせ休日になると、テレビやブラウン管の回路のレベルから、小学生の私に講義してくれたくらいですから。」と大友は懐かしむ。

世界中から結集した先端技術のオンパレード。加えて、当時は1981年に打ち上げを開始したスペースシャトル計画が世間の話題をさらっていた時期でもある。さらに、追い討ちをかけるように、高温超伝導ブームが巻き起こった。自分もいろいろな新しい技術に触れてみたい。大友少年の夢は、大きく膨らんだ。

大学受験では、当初東工大の第4類(機械)を志望していたという大友。スペースシャトルの構造に魅了され、自分もそのような複雑なシステム構築に関わってみたいという想いが根底にあった。結局は第2志望の第2類(材料)に入学するが、その動機も大友らしい。

「スペースシャトルのタイルは焼き物なので、ならば無機材料工学科で焼き物を研究すれば、将来開発に関われるかもしれないって思ったんです。」

そして、決定的な出会いが訪れたのは、大学3年のときだった。当時大岡山キャンパスに通っていた大友は、ヨット部の合宿で知った超伝導の研究室に興味を覚え、すずかけ台のラボに足を運んだところ「僕に合っている!」と直感し、その研究室に進むことを決意。そこで当時指導に当たっていたのが、この分野の権威ともいえる鯉沼秀臣であった。

「確か酒の席だったと思いますが、突然鯉沼先生が『金属酸化物を使ってエレクトロニクスをやろうじゃないか!』と言われたんです。当時はそんなことなんてできるわけがないと言われていたので、びっくりしました。ここから、今の私の研究はスタートしているんです。」

組み合わせ論に基づいて多数の化合物群を効率的に合成し、それらを目的に応じて活用していく技術。

現在、大友が取り組んでいるテーマは、大きく分けて3つある。

一つ目は、太陽光で化学反応を進行させる「光触媒」の研究だ。近年製品化されている触媒では、トイレの抗菌コートに応用されている二酸化チタンが代表的な存在だ。二酸化チタンは、紫外線が当たると有害な有機物を分解するはたらきがあるため、結果としてトイレをクリーンに保つ効果がある。しかし、大友の視線は、その先を見据えている。

「可視光を吸収して化学反応を起こすためには、じつは不透明な材料が必要となります。ところが、二酸化チタンというのは無色透明な材料であるため、可視光ではわずかな触媒反応しか起こりません。そこで、可視光で水を分解する<不透明な>材料を突き止めることに、世界中が注目しているわけです。」

大友が注目しているのは、「鉄の錆(さび)」である。金属酸化物の結晶品質向上へのこだわりが実を結べば、例えば太陽光エネルギーのみで走行できる自動車の開発にも応用が可能になる。私たちの身近にある鉄錆が、電気を起こす材料として利用される。化学の可能性を感じさせる、夢のような話といえるだろう。

二つ目は、「パワーデバイス」の開発研究。現在、電力ロスの少ない次世代型のパワー半導体としてシリコンカーバイド(SiC)が注目されているが、大友が共同で研究を進めるチームでは、そのシリコンカーバイドよりも良い材料を発見し、現在その検証を進めているところだ。

そして3つ目は、「ガラスを基板に電子回路を作る」研究で、グラフォエピタキシーと呼ばれるものの更なる追究にある。グラフォエピタキシーとは、1980年代に流行した、高品位な半導体を成長させる技術で、ガラスの表面に凹凸をつけることで、薄膜と呼ばれる単結晶の層が形成され、結果として幾層にも折り重なった半導体の単結晶薄膜が得られるというもの。この技術を使えば、低コストで大面積の半導体基板を作製することが可能になり、太陽電池用基板や液晶ディスプレイなどへの実用化に応用できる。

「ガラスの表面にナノ加工技術を施すことで、結晶が配列した状態で合成が進みます。そうすると、低コストの半導体基板ができるわけです。シリコンのウェハー※2と同じくらいの品質の半導体基板が畳のサイズで1万円でできたら、世の中が変わりますよね。」と大友は目を輝かせる。

最後に、未来に希望を抱く学生たちに、大友はエールを送った。

「僕がよく学生に話す『研究はひらめきと底力。人生はロングレース』という言葉があります。研究というのは楽しんでやらなきゃいけない。そのためには、新しい視点や発見を目指してほしいのです。自分で考えて気づくことができると、感激や充実感が残ります。こうした経験が『ひらめき』ということになります。とはいっても、実際には失敗がほとんど。そこで諦めてしまうと『ひらめき』という楽しみが味わえないので、『底力』や長い視点でじっくり進めていこうという『ロングレース』的思考も忘れないでほしいのです。」

大友自身も、輝かしい日々ばかりを送っていたわけではない。博士研究員としてアメリカのベル研究所に所属していた際には、研究文化の違いに悩まされたり、同僚の論文ねつ造事件に精神的ショックを受けるなど、心に痛手を負ったこともある。それでも難局を乗り切れたのは、ヨット部で培った、強い精神力だったのかもしれない。

「例えここで負けたとしても、後で逆転すればいいという開き直りと前向き思考があれば、自ずと結果がついてくる。今でも、そう信じています。」

大友 明 (Akira Ohtomo)

(2007年 Sir Martin Wood Prize、

2011年 Gottfried Wagener Prize、

2013年 日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞など受賞)

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2013年6月掲載