研究

研究

vol. 32

理学院 化学系 教授

腰原伸也(Shinya Koshihara)

光によって物質の状態を一瞬で変えてしまう「光誘起相転移」。この現象を利用することで、電子デバイスに替わる超高速かつ低エネルギーな光デバイスが実現するとして、世界中が注目している。

水は温度や圧力の変化によって、氷(固体)になったり水蒸気(気体)になったりする。このように、組成は同じでありながら、固体、液体、気体など異なる「相」に移行することを「相転移」という。相転移とはつまり、温度や電場、磁場など外部環境の変化に伴い、物質を構成する原子や分子の間の相互作用や時には分子の構造そのものが変化し、物質としての様々な性質(磁性、誘電性、伝導性、熱特性等)がガラッと変化する現象のことだ。

同じ「相転移」でも、物質に光を照射するだけで、状態を変化させることができるのが「光誘起相転移」だ。それらの中でも、微弱な光で一瞬にして絶縁体を金属に変えたり、電気的に中性な有機物質を強誘電体※1に変えることができる超高速・省エネルギー駆動系を見出せば、これまでにない画期的な光電デバイス※2が実現する。現在、世界中でその研究開発が進められているが、この超高速・高効率光誘起相転移を世界で初めて提唱し、実際にこれに対応する物質を数多く発見してきたのが、腰原伸也だ。

「現在の電子デバイス(主にメモリー)は、電場や磁場をかけて相転移を起こさせることで動作しています。それに対し、私は約30年前、研究室の上司や仲間と飲みながら、温度や電場、磁場で制御できる相転移が、光で制御できないわけがないという話で盛り上がりました。このことが、現在の研究の出発点です」と腰原は振り返る。

光による物質の変化は、以前から知られていた。実際に光反応デバイスとしてすでに実用化もされている。しかし、これまでの研究では、1つの光子で変化するのは、分子1つ程度。それに対し、光誘起相転移では、1つの光子によって最初に1つの電子が変化すると、それが周囲の電子を巻き込み、まるでドミノ倒しのように、次々と変化を引き起こしていく。それにより、物質全体の構造・性質が大きく変わり、相転移が起こるというのが特徴だ。そのため、腰原はこの現象を「光ドミノ効果」と呼んでいる。

「現在、電子デバイスでは、情報の処理や書き換えに莫大な電力を要しています。熱となって損失する量も多く、今後も予測される持続的利用が本当に可能なのか、地球温暖化防止という視点でも大きな課題となっています。それに対し、光誘起相転移を利用した光デバイスを開発できれば、情報の書き換え速度を1,000倍以上に高速化できる上、大幅な省エネルギーが図れます。現在、物質の安定性など様々な課題を抱えつつも世界が注目している理由もここにあります」と腰原は説明する。

大学院まで、タンパク質の光機能に関する研究をしていた腰原が、世界で初めて、光誘起相転移を起こす物質を発見したのは、“運命の飲み会”から約3年が経過した1991年。さらに原子レベルの大きな構造変化も含めたその全貌を、ここでもまた世界で初めて明らかにしたのは実にその12年後の2003年のことだ。フランスの大学と共同で、「TTF-CA」という有機結晶の構造が光によってゆがむことを、X線を用いた構造解析により明らかにしたのだ。「レンヌ第一大学のグループと協力して、フランス・グルノーブルにあるヨーロッパ放射光施設(ESRF)にある特殊な装置を使い、パルスレーザーを照射したあとに、X線を照射して試料の構造を解析しました。その結果、100億分の1秒という非常に短時間の間に、有機結晶の構造が変化し、強誘電体としての性質を示すようになることを発見したのです。これは例えて言えば、光を当てたら、バターが塩に変化したようなものであると、フランスで実験結果を発表しました。西欧の皆さんにとってバターと塩は生活必需品。この共同研究を行ったレンヌ第一大学は、フランス・ブルターニュ地域圏州都であり、この2つはブルターニュの名産品、とりわけ塩バターや塩キャラメルの地。このため、会場中がどっと湧きました」と腰原は冗談を飛ばす。

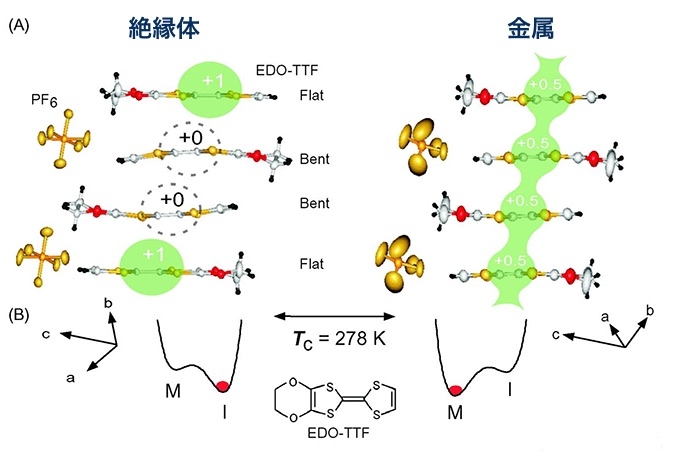

(EDO-TTF)2PF6の結晶中で、低温では動けなかった電子が光によって励起され、結晶の温度を上げることなく自由に動けるようになったことで、絶縁体から金属に相転移

そんな腰原の元に、超伝導※3材料の第一人者で、共同研究者でもある京都大学の齋藤軍治教授(当時)と矢持秀起教授が、「(EDO-TTF)2PF6」という有機結晶を持ち込んだ。齋藤教授らは、この物質を有機超伝導材料の候補として研究していた。しかし、室温付近で絶縁体に転移してしまい超伝導性は示さないことから、“落ちこぼれ”物質の烙印が押されていた。しかし、転移のメカニズムに興味を持っていた齋藤教授らはその本質を解明すべく、腰原に光励起状態の特性と光励起時の構造解析を依頼したのだ。

それに対し、腰原は光に対する応答を調べるため、研究室の学生にレーザー光の照射を任せた。その結果、驚くべき事実が判明した。この有機結晶に、ほんの少しレーザー光を照射するだけで、あっという間に、絶縁体から金属に相転移したのである。有機結晶中で、氷のように固まり動けなかった電子が光によって励起され、水のごとく一気に流れ出し、果ては金属のような導電体に変化したのだ。この間、わずか0.2ピコ秒(ピコは1兆分の1)。その感度はたった光子1個で約50個の分子の変化が誘起されるほどのもので、まさに光誘起相転移そのものだった。

これら一連の研究結果の報告をきっかけに、世界各国で超高速光誘起相転移の研究開発が盛んになっていった。また、この成果を受け、同年の2003年度には、科学技術振興機構(JST)のERATO「腰原非平衡ダイナミクスプロジェクト」が発足した。

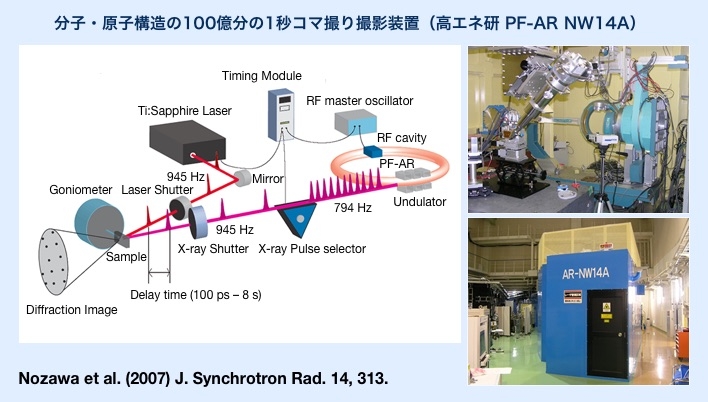

ERATOプロジェクトでは、光誘起相転移を起こす物質の探索だけでなく、メカニズムの解明を目的に、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の足立伸一准教授(当時)らと共同で、観測装置の開発にも取り組んだ。従来の観測装置では、光が当たった際に起こる結晶構造や電子分布の時間的な変化の様子を正確に観測することができなかったからだ。そこで、腰原らが考案したのが、「時間分解X線回折法」と呼ばれる方法だった。

超高速で光誘起相転移が起こる様子をとらえるには、レーザー光とX線の両方を試料の同じ位置に超高速で照射する必要があった。フェムト秒(フェムトは1,000兆分の1)レーザー光で、試料に光誘起相転移を起こさせると同時に、KEKの放射光施設で、電子を光速近くになるまで加速させ、取り出した時間幅100ピコ秒のX線パルス列をタイミングよく試料に照射。100ピコ秒(100億分の1秒)のシャッタースピードで連続撮影していくという離れ業だ。

つくば市の高エネルギー加速器研究機構(KEK)に設置した観測装置。100ピコ秒(100億分の1秒)のシャッタースピードで連続撮影が可能だ

約4年間にわたる試行錯誤の結果、装置の開発を果たした腰原らは、ある生命機能と密接に関連する現象をとらえることに成功した。

我々の身体は、酸素を消費して筋肉を動かしている。その酸素を筋肉内に貯蔵する役割を果たしているのが、ミオグロビンと呼ばれるタンパク質だ。ミオグロビン分子の内部には、酸素や一酸化炭素が入る穴が複数あることが知られている。ところが、その穴は、外部とはつながっておらず、どうやって酸素や一酸化炭素を外部から取り込んでいるのかが大きな謎だった。「犯人は一体どうやってミオグロビンという密室に出入りできるのか。それを調べるためには、監視カメラが必要というわけです」と笑う腰原。そして、時間分解X線回折法という名の監視カメラにより、見事、犯人の侵入経路を突き止めることに成功したのだ。ミオグロビンにレーザー光を照射し、X線で連続撮影を行ったところ、光誘起相転移により、ミオグロビン分子が次々と構造を変えていくことで穴同士がつながり、その中を一酸化炭素が移動していく様子がとらえられたのである。

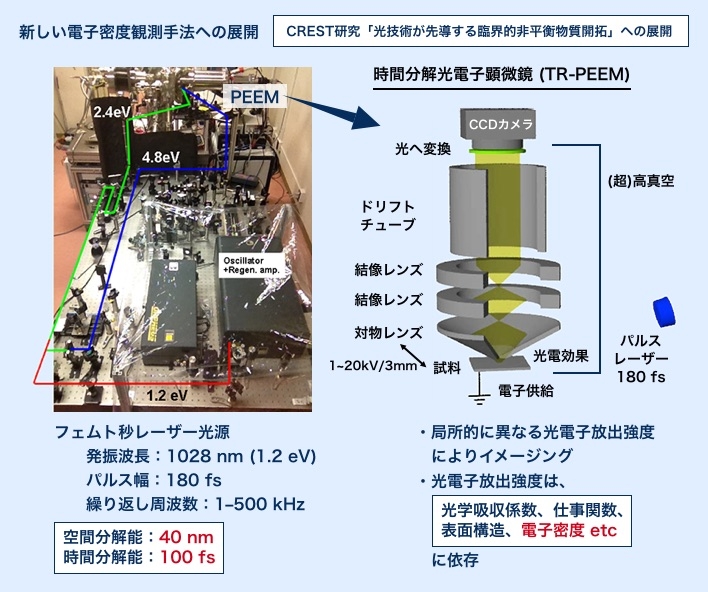

さらに、2009年度に採択されたJSTの戦略的創造研究推進事業(CREST)の「光技術が先導する臨界的非平衡物質開拓」では、100フェムト秒の時間分解能とナノメートル(ナノは10億分の1)の空間分解能で、電子の動きを観測できる装置「フェムト秒時間分解光電子顕微鏡(TR-PEEM)」を開発した。それにより、各種半導体表面での電子の動きを100フェムト秒刻みで克明にとらえることに初めて成功し、さらに有機光エレクトロニクス材料として期待が高まっている既述の(EDO-TTF)2PF6の結晶表面での電子の分布や動きが、光の照射によりどのように変化しているのかを直接観測することにも成功した。

JSTの戦略的創造研究推進事業(CREST)では、100フェムト秒の時間分解能とナノメートルの空間分解能で、電子の動きを観測できる装置「フェムト秒時間分解光電子顕微鏡(fsTR-PEEM)」を開発

これらの実績が認められ、2014年1月、ドイツの栄誉ある学術賞、フンボルト賞を受賞した。

その後も、腰原は研究のスピードをさらに加速させている。これまで、光の照射により、絶縁体を金属に相転移させることはできても、逆に、金属を絶縁体に相転移させることはできないと考えられてきた。しかし、この常識を覆し、2015年10月には、光照射で作り出した金属状態にある梯子状銅酸化物結晶に0.1ピコ秒パルスレーザーを照射することで、瞬時に絶縁体に変化することを明らかにした。ドミノは倒れるだけでなく、起き上がることもできるというわけだ。これにより、光信号を電気信号に変換することなく、光で超高速に直接オン・オフできる次世代光スイッチングデバイスなどへの応用の可能性が示された。

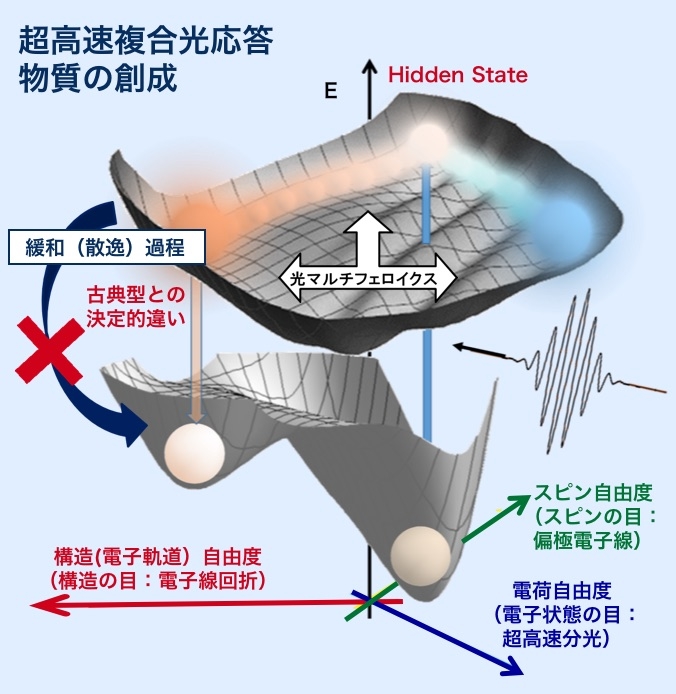

光で物質の性質を超高速に制御するマルチフェロイック光制御が腰原の究極の目標

さらに、2018年度には日本学術振興会による「特別推進研究」の採択が決定した。「ここでは、私の究極の夢であるマルチフェロイクス光制御の研究に注力します」と腰原は目を輝かせる。マルチフェロイクスとは、絶縁性や導電性、強磁性、強誘電性など複数の性質を持つ物質のことだ。この性質を光の照射によって制御しようというのが、マルチフェロイクス光制御だ。「これが実現すれば、光を当てるだけで、一瞬にして物質を絶縁体や金属、磁石、コンデンサーに、まるで回り舞台のように変えることができるようになるかも知れません。また、光量子コンピュータの重要な材料になっていくことを期待しています」と腰原。

最後に、腰原は研究の醍醐味をこう語った。「最近は人工知能を使った物質の探索なども進められていますが、光でバターを塩に変えるといった、これが良いという基準が存在しない新しい世界に踏み込む発想は、人によってしか生まれてこないものだと思います。こういったワクワク・ドキドキするような発想や発見、ある意味博打かもしれませんが、これこそが研究の喜びであり、人生の一番の楽しみでもあります。研究開発における国際競争が激しさを増す中、若手の皆さんにお伝えしたいことは、『急ぐべし、されど焦るな』です。若い時期はあっという間に過ぎていきますので、やりたいことがあれば、あらゆる手段を尽くしてすぐに着手すべきです。しかし、焦れば本質を見失い、失敗につながりますから、是非とも焦らず急いでほしいと思います。皆さんが残す結果は、遠い未来の人たちの成長・発展の為の貴重な肥料なのです」

物質内部に存在する電気双極子間相互作用によって、外部電場がゼロであっても電気双極子が特定方向に整列しており、かつその方向が電場の向きによって変化できる物質

光がもたらす信号やエネルギーと、電気信号やエネルギーを相互変換する素子や装置

物質を低温に冷却した際に、電気抵抗が消失する現象

腰原伸也(Shinya Koshihara)

理学院 化学系 教授

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2018年7月掲載