東工大ニュース

東工大ニュース

公開日:2019.08.28

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 吉田尚弘研究室の石野咲子大学院生(研究当時。現・国立極地研究所 日本学術振興会特別研究員PD)、服部祥平助教らはフランス・グルノーブルアルプス大らとの国際共同研究により、南極沿岸と内陸のエアロゾルの硫黄安定同位体組成[用語1]に差異がなく、両者ともに硫黄の起源の変化に応じて変動していることを発見した。

この発見は硫黄同位体組成が起源推定に有用な指標であることを意味する。南極氷コア[用語2]の硫黄同位体組成記録にこの手法を適用すると、最終氷期[用語3]における海洋生物起源の硫酸エアロゾルは現在の半分程度だったことが明らかとなった。この知見は硫酸エアロゾルによる雲生成を通じた海洋生物活動と過去の気候変動との関係を解明するうえで重要な一歩である。

これまで南極の氷コアに保存される硫酸エアロゾルは主に海洋生物活動由来と考えられてきたが、この前提に基づくと氷コア記録と海洋堆積物コア記録の間に矛盾が生じていた。氷コアの硫黄安定同位体組成の変化は硫黄起源の変化を反映するため、この矛盾の原因を解明するカギとなると期待される。だが、この指標が輸送過程の変化にも依存する可能性が指摘されていたため指標適用の足かせとなっていた。

研究成果は8月27日(英国時間)に英国科学誌「Scientific Reports(サイエンティフィック リポーツ)」に掲載された。

南極基地での観測オペレーションの様子

エアロゾル試料の採取装置

硫酸エアロゾルは雲の相互作用に重要な役割を果たし、日射に影響する。南極大陸では他の大陸上で発生する人為的な硫黄起源からほぼ隔離されており、硫酸の主な発生源は周辺の海洋に生息する植物プランクトンや藻類が放出する硫化ジメチル(DMS)[用語4]である。このため、南極の氷コアに保存されている硫酸は過去の海洋生物活動の指標として注目され、気候変動に対する海洋生物活動の応答及びフィードバック機構と関連づけて議論されてきた。

これまで、欧米を中心とした南極の氷コアの研究から「過去の8つの氷期-間氷期サイクルで硫酸フラックス(大気から雪への硫酸の年間沈着量)は有意に変化していない」とされてきた。しかし、これは「現在の温暖期よりも最終氷期の南緯50 °以南の生物活性が低かった」という海洋堆積物コア[用語5]が示す知見と矛盾した結論だった。

この矛盾の原因を解明するために、氷コア中に保存される硫酸の起源が本当に海洋生物由来のみであったかを確かめることが重要である。硫酸の硫黄同位体組成(δ34S値)はその起源によって変化し、異なる値を有するため、この指標の変化から硫酸の起源が氷期と温暖期で変化していたかを調べたいと考えられてきた。事実、15年前に発表された東南極ボストーク氷コアのδ34S値記録では、最終氷期のδ34S値は現在の温暖期の値よりも4 ‰(1,000分の4=0.4%程度に相当)低いことが知られていた。

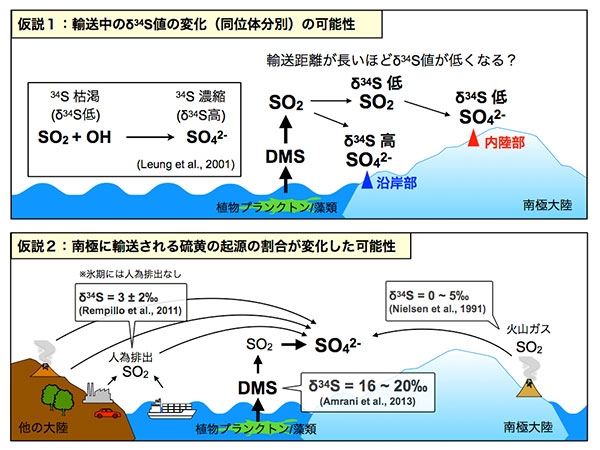

しかし、δ34S値の低下要因が仮説1:輸送中にδ34S値が変化(これを同位体分別という)した、仮説2:氷期と間氷期に南極に輸送される硫黄の起源の割合が変化した―のどちらによるものかが不明だったことが、δ34S値の変化が何を物語っているかを解釈するうえで足かせとなっていた(図1)。

図1. 南極における硫黄安定同位体組成(δ34S値)の変動要因に関する2つの仮説

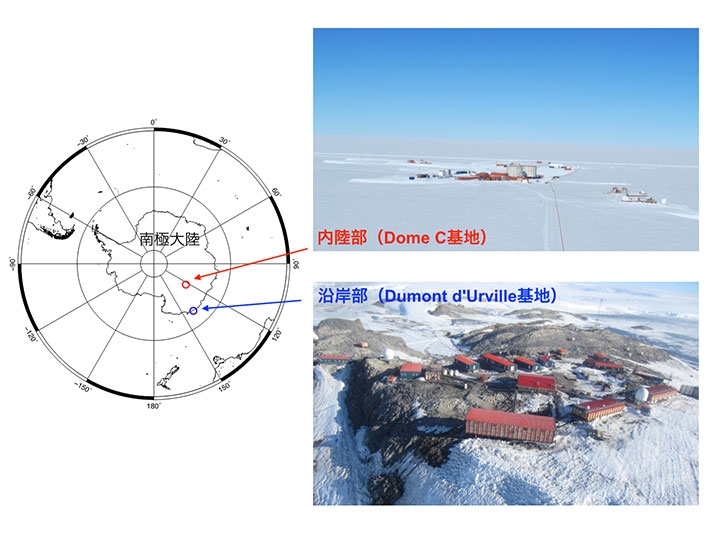

そこで服部助教らの研究チームは、上述した仮説1及び2を検証することとした。研究チームのうちフランスのメンバーが南極の沿岸及び内陸の2つの基地で週1回エアロゾルを採取し、東工大を中心としたメンバーがエアロゾル試料の硫黄同位体分析を実施した。もし、沿岸と内陸でδ34S値に有意な差があれば仮説1を支持し、差がなければ仮説2を支持する、ということを検証することが本研究の目的になる。

図2. 本研究におけるエアロゾル試料採取サイト。撮影:石野咲子

また、従来法では分析に必要な試料量を満たさなかったため、近年開発されたマルチコレクター誘導プラズマ質量分析計(MC-ICP-MS)[用語6]を用いた微量硫黄同位体組成分析法による分析を、フランスのリヨン高等師範学校の協力で実施した。

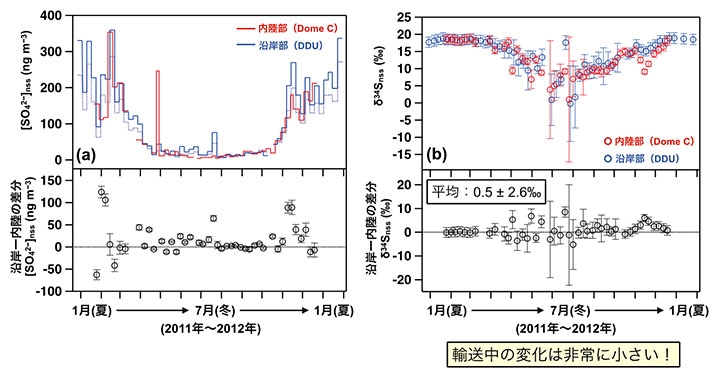

図3に示すとおり、南極の沿岸と内陸の2つの地点間のδ34S値は、夏に高く冬に低いという季節変動を示すものの、その差異が統計的に0 ‰から逸脱しないことが明らかとなった。この結果は、δ34S値が輸送中の同位体分別に支配される仮説1よりも、硫黄源の相対寄与率によって制御されるという仮説2を支持する。すなわち、δ34S値の分析から硫黄の起源がδ34S値の高い海洋生物由来であるか、δ34S値の相対的に低い他の起源に由来するかを区別できることが示された。また、夏に高く冬に低いというδ34S値の季節変動は、夏に海洋生物由来による硫酸エアロゾル生成が卓越する一方、冬には非海洋生物由来の硫酸エアロゾルの寄与が相対的に高まった結果であることが初めて明らかになった。

図3. 内陸部、沿岸部における(a)硫酸濃度と(b)δ34S値の季節変動。下部は内陸サイト沿岸サイトの差分を示す。

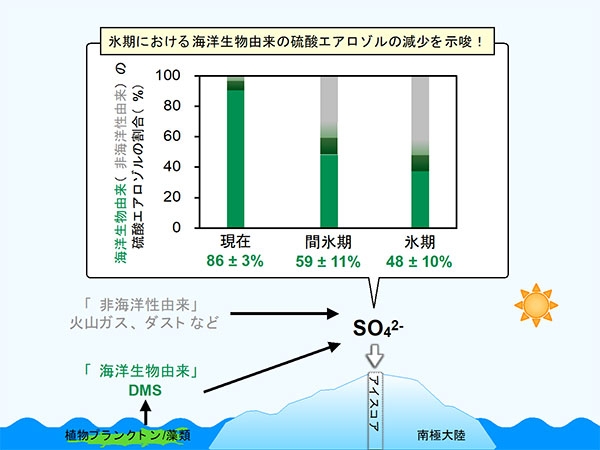

ボストーク深層氷コアの結果に今回のδ34S値による起源推定法を適用したところ、全硫酸量に対する海洋生物由来の割合が、温暖期にあたる現在では86±3%であるのに対し、最終氷河期前後の温暖期平均で59±11%、最終氷期には48±10%と減少していることがわかった。すなわち、氷期では海洋生物活動が有意に低下し、その活動に由来する硫酸エアロゾルも減少していることを意味する(図4)。このことは先に説明した海洋堆積物コアの記録が示す氷河期における南緯50°以南の生物活動の減少とも整合性が高い。

2019年7月28日付でNature Communication誌に発表されたドームふじ氷コアの硫酸及びカルシウムイオン濃度の変化(Goto-Azuma et al. 2019)からも、寒冷期における海洋生物由来の硫酸エアロゾルは24%(硫酸がすべて陸起源の石膏(CaSO4)由来の一次生成物と仮定した場合)、または52%(硫酸が、石膏由来の一次生成物と、炭酸カルシウム(CaCO3)と海洋生物由来硫酸エアロゾルとの反応で生成した二次生成物の両者を含むと仮定した場合)に減少する、と同様の結論が報告されている。

今回の研究で見積もられた48±10%という値は、この後者と一致することから、氷期の硫酸エアロゾルは一次生成物と二次生成物の両方が含まれている可能性を示唆する。氷期の硫酸エアロゾルの起源の理解はその気候影響を理解するため不可欠であるため、今後もさらなる検証が必要である。

図4. 過去の気候変動に伴う南極の硫酸エアロゾルの硫黄起源の変化

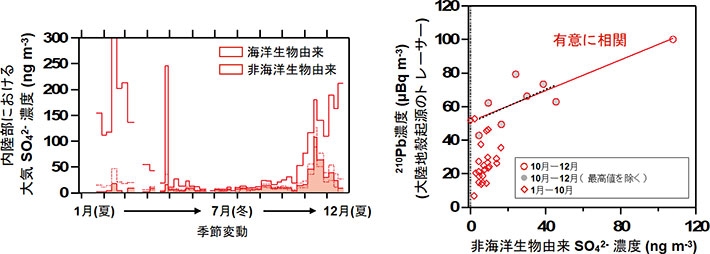

今回の研究ではさらに、11月の第2週に非海洋生物由来硫酸の顕著な増大が内陸・沿岸の双方で発見された(図5 左)。さらに、推定された非海洋生物由来の硫酸エアロゾル量と、大陸地殻に起源を有する鉛同位体(210Pb)濃度との間に有意な相関が発見された(図5 右)。このことは、他の大陸から非海洋生物由来の硫酸エアロゾルが突発的に長距離輸送されていることを示唆する。

この硫黄起源の特定には至っていないが、中低緯度の陸域に起源を持つ硫黄化合物は、南米大陸上の火山由来、もしくは人為的な化石燃料の燃焼由来である可能性が高い。大気中の硫酸は、エアロゾル-雲生成を通じて気候に影響を及ぼす可能性がある。人間活動起源の硫酸エアロゾルが南極の気候に与える影響をより正確に評価するためにも、この非海洋生物由来の硫酸エアロゾルの起源の特定は今後重要な課題である。

今回の研究結果から、海洋生物活動は温暖期に増加し、氷期に減少することが明らかとなった。つまり、温暖期に海洋生物活動が増加し、その結果放出されるDMSに由来する硫酸エアロゾルも増加していたと考えられる。硫酸エアロゾルは雲生成を促進する効果を有するため、日射を遮り、負の放射収支(=気温を下げること)に寄与する。

これは、気候が温暖化すると海洋植物プランクトンの活動が活発化することで大気中の硫酸エアロゾルが増加し、温暖化が抑制されるというフィードバックが存在するという仮説 (CLAW仮説)と一部整合的である。ただし、硫酸エアロゾルの化学形態や粒子径の解析から、硫酸エアロゾルによる気候冷却効果は温暖期の方が低いとする研究(Iizuka et al., 2012 Nature)もある。このため、海洋生物由来の硫酸エアロゾルの増減のみでは、CLAW仮説が立証されたわけではないことは注意したい。今後はこれらの関係に着目し、さらに硫酸エアロゾルの起源及び生成過程が温暖期と氷期でどのように変化したかを詳細に理解することが重要である。

研究グループは今年度より、同様の観測を日本が有する南極・昭和基地においても実施し、本研究で対象としたフランス所有のDome(ドーム)C基地、Dumont d'Urville(デュモン・デュルヴィル)基地のエアロゾル試料と合わせて解析を進める。こうした南極における物質動態の理解には、南極に基地を有する国同士の国際連携が欠かせない。研究グループは引き続き日仏の密接な研究協力を継続し、さらに研究を発展させる予定である。

日仏二国間交流事業

SAKURAプログラム:代表 服部祥平 2014~2015年

CNRS(フランス国立科学センター):代表 服部祥平2018~2019年

科学研究費助成事業

新学術領域「南極の海と氷床」公募研究(JP18H05050):代表 服部祥平 2018~2019年度

若手研究A(JP16H05884):代表 服部祥平 2016~2019年度

特別研究員奨励費(JP17J08978):代表 石野咲子 2017~2018年度

特別研究員奨励費(JP19J00682):代表 石野咲子2019~2021年度

基盤研究S(JP17H06105):代表 吉田尚弘 2017~2022年度

用語説明

[用語1] 硫黄安定同位体組成(δ34S値) : 質量数の異なる原子で、放射壊変せず安定に存在するものを安定同位体といい、安定同位体組成はその比率のことを指す。硫黄は質量数32、33、34および36の4種類が存在しており、δ34S値はマイナーな同位体である34Sの32Sに対する比率を指す。

[用語2] 氷コア(ice core) : 氷河や氷床から取り出された筒状の氷の試料。古気候や古環境の研究に用いられる。氷コアを用いて、過去の季節変化や古気候・古環境、過去の気温や大気の成分などを推定・復元できる。

[用語3] 氷期 : 氷河時代のうち、特に気候が寒冷となり中緯度圏の非山岳地域にも氷河の発達した時期のこと。氷期と氷期の間の気候温暖な時期は間氷期という。

[用語4] 硫化ジメチル(DMS) : 硫黄を含む揮発性有機化合物の一種。海洋表層に生息する植物プランクトンや藻類によって大気中に放出される。海で感じる「磯の香り」の正体であることと言われている。

[用語5] 海洋堆積物コア : 海底の堆積物を筒状に掘削して得た試料。氷コアと同様に、古気候や古環境の研究に用いられる。

[用語6] マルチコレクター誘導プラズマ質量分析計(MC-ICP-MS) : 質量分析計の一種。従来の硫黄安定同位体組成の分析手法に比較して高感度化が達成できるため、必要試料量が1/10~1/100程度に削減できる。本研究では、リヨン高等師範学校との共同研究によって分析が行われた(Albalat et al., 2016)。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports |

論文タイトル : |

Homogeneous sulfur isotope signature in east Antarctica and implication for sulfur source shifts through the last glacial-interglacial cycle |

著者 : |

石野咲子(東京工業大学 物質理工学院(研究当時)、現 国立極地研究所 日本学術振興会特別研究員PD) 服部祥平(東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 助教) Joel Savarino(グルノーブルアルプス大学) Michel Legrand(グルノーブルアルプス大学) Emmanuelle Albalat(リヨン高等師範学校) Francis Albarede(リヨン高等師範学校) Susanne Preunkert(グルノーブルアルプス大学) Bruno Jourdain(グルノーブルアルプス大学) 吉田尚弘(東京工業大学 物質理工学院 教授/地球生命研究所 主任研究員) |

DOI : |

お問い合わせ先

東京工業大学 理物質理工学院 応用化学系

助教 服部祥平

E-mail : hattori.s.ab@m.titech.ac.jp

Tel : 045-924-5419、045-924-5506 / Fax : 045-924-5413

取材申し込み先

東京工業大学 広報・社会連携本部 広報・地域連携部門

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661

国立極地研究所 広報室

E-mail : kofositu@nipr.ac.jp

Tel : 042-512-0655