東工大ニュース

東工大ニュース

東京工業大学は2月12日から2月22日まで、東工大とオーストラリア・メルボルン大学の学生がオンラインで交流するウインタープログラムを行いました。今年のプログラムはBIRD(Bringing Ideas in Remote Discussion=アイディアが飛び交う遠隔議論)と名付けました。

例年のウインタープログラムは、東工大国際教育推進機構が実施する全学プログラムとして、本学協定校のメルボルン大学をはじめとするオセアニア地域周辺の大学から20名ほどの留学生を本学研究室に10週間受け入れる研究中心型プログラムとして行ってきました。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、東工大生とメルボルン大生との遠隔交流プログラムの形で実施しました。東工大の11人とメルボルン大の9人が参加し、共通テーマの「公衆衛生」について、4グループに分かれてオンラインで議論し、成果を発表しました。

BIRDは、1. 東工大生を対象とした事前学習、2. 参加学生同士のアイスブレイク、3. 公衆衛生分野の科学技術に関するオンライン講義、4. 参加学生によるグループワークとその成果発表——の4パートからなるプログラムです。

事前学習はリベラルアーツ研究教育院の小泉勇人准教授が担当し、臆さずに英語で意思を伝え続けるために必要な考え方を伝授しました。外国語コミュニケーション上達に役立つ練習方法も教え、グループワークの本番では英会話力の目覚ましい上達を見せた学生が数名見られました。

講義パートでは、物質・情報卓越教育院の安尾信明特任講師、環境・社会理工学院 建築学系の鍵直樹教授、工学院 機械系の土方亘准教授の3名の本学教員が、人工知能とシミュレーションを用いた計算創薬技術、適切な空気環境と新型コロナウイルスの室内感染予防、新型コロナウイルス重症患者に用いるECMO(エクモ、体外式膜型人工肺)に生じる血栓防止技術について解説しました。メルボルン大学から講師としてデービッド・コリンズ博士とフランク・カルーソ教授を招待し、公衆衛生にかかわる最新の技術製品等のアイディアを紹介いただきました。

土方准教授の講義で紹介された磁気浮上のデモンストレーション

東工大の教員3名からはそれぞれの講義内容と関係のある課題がグループワーク用に出され、学生は4チームに分かれて、各チームが選んだ課題の解決に取り組みました。また、ファシリテーター役のティーチングアシスタント(TA)の学生4名が参加学生のコミュニケーションを手伝いました。最終日の成果報告会では、チーム別の発表内で参加学生それぞれが、課題に対する自身のアイディアを発表しました。最後に高田潤一副学長(国際連携担当)から両大学の参加学生の交流継続を強く願うメッセージとともに、全プログラム内容を達成した学生達に対してプログラム修了証書が読み上げられました。

修了式での記念撮影

私は融合理工学系4年生で、留学政策について研究しています。

BIRDへの参加動機は2つありました。1つは、オーストラリアにおけるコロナ対策の日本との違い、または政策に対する住民の率直な意見について興味を持っていたということです。もう1つは、私は異なる文化的背景を持った海外の学生と交流するのが好きで、このプログラムを通していろんな人と交流したかったということです。

私たちのチーム「ハイライアー(HiLyre)」では、メンバー全員が音楽経験者であったため、「音楽とSNSを用いてNTDs(発展途上国にみられる伝染病の総称)に対する正しい知識を広める」といった、ユニークなテーマで議論を進めました。議論の中で、メルボルン大生はたくさんアイディアを出してくれました。「有名な曲を使ってTikTok(ティックトック)で拡散しようよ」「歌詞をNTDsに関するものに変えようよ」などと、ユニークで実用的なアイディアに感心しました。最終的には、有名な曲の歌詞を、NTDsについての知識や注意喚起をもとに我々が考えた歌詞に置き換え、TikTokに投稿しました。

メルボルン大生とは、コロナの状況や食べ物、漫画やアニメなどたくさんのことについて楽しく話すことができました。いつかオフラインで再会したいと思えるような学生が沢山おり、素敵なプログラムでした。

私は理学院地球惑星科学系に所属しており、現在は具体的に何を研究するかを見つけるために地惑関連の学問を学んでいる最中です。このプログラムに応募したのは主にグローバル理工人育成コース(GSEC)を修了するためと公衆衛生、特に新型コロナウイルスの蔓延に大きく興味を持っていたためです。さらには剣道部に所属しており、このプログラムから得られる考えのうちいくつかを部活に持ち帰れないだろうか、と考えたことも一つの理由です。

私たちのチーム「クレイン(CRANE)」は新型コロナウイルス感染を防ぐ理想的な環境について考えました。チーム内議論で私は、多様な背景知識、興味深いアイディアなどに触れました。メンバーは光触媒やプラズマクラスターなどの先端技術の利用に注目する者、ダスト廃棄デバイスの構造に詳しい者、日本とメルボルンで採用されているアイディアの利用を考える者、建築物デザインを提案する者と多種多様です。アイディアの方向性が違い、その多様性を利用しつつ最終プレゼンにて結論を出すことには大変苦労しました。しかし結果的にアイディアを組み合わせることができ、今回のプログラムは国同士のアイディアの違いに限らず、別々の人のアイディアの違いを考えるいい機会になりました。

BIRDに参加して、東工大の学生と交流し、公衆衛生分野での技術開発について学ぶことができて、とても嬉しかったです。駆け出しの生物医学工学者の私にとって、両大学の研究者による一連の講義を聞くのは魅力的でしたし、体外式膜型人工肺(ECMO)コネクタの血栓症の検出と予防の課題に取り組むことに惹かれました。

私のチーム「オリガミクオッカ(Origami Quokka)」は、東工大の2名(ナオキ、ヴン)と、メルボルン大の3名(アヌーシャ、ダニエル、私)で構成されていました。それぞれ関心のある分野に基づいて生体材料と機械のサブチームに分かれ、各チームに両大学の学生がいるようにしました。2日間で、レーザーまたは超低周波音を使用して血栓を検出する方法を導入し、SOLIDWORKS(ソリッドワークス)のコネクタを再設計し、振動コンポーネントを組み込んで血栓を防止しました。私たちが提案するコネクタは、内部にPEG(ポリエチレングリコール)グラフトを備えたPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)を使用して構築され、コネクタ内に血栓が形成されるのを防ぎます。さらに、頑張り屋の私たちは、このようなコネクタの実現可能性と調節経路についても調査し、今後の作業について提案しました。

チーム「オリガミクオッカ」の成果発表より

人前で話すのが大好きな私は、みんなのアイディアをテレビ番組のパネルディスカッション形式で発表するようチームを説得しました。私はモデレーターを務め、それぞれにゲストスピーカーとして話してもらいました。プログラム中はとても楽しかったです。近い将来、チームメイトや新しくできた友人と直接会いたいです。

BIRDに参加できたことは大きな喜びでした。コロナウイルス感染拡大を収束させ私たちの日常生活を取り戻すための先端技術に目を向ける絶好の機会をもたらしてくれたからです。どの講義も私にとって刺激的でした。

私たちのチーム「鯉&コアラ(Koi & Koala)」は、医薬品開発、室内空気質、ECMO、個人用保護具、および生物医学分野におけるナノテクノロジーについて意見を交わしました。いずれのトピックも、パンデミックと、現在私たちの周りで起こっている実際の問題をどう解決できるかに関するもので、現在の技術とその限界に基づいたすばらしい考えを提供し、それに対する私たちの考えを問う内容でした。

チャットを使って情報交換

文化的背景や教育経験が全く異なる学生同士のコミュニケーションを通して、視野を広げ、同じ問題を別の視点から考える機会を得ました。これこそが、私がプログラムへの参加を決意した最大の理由でした。チームワーク、コミュニケーション、ディスカッション、友達作りは本当に楽しく、この機会を得たことに感謝しています。このような交流がもっとあればよいと思いますし、新たなプログラムに今後も期待しています。

プログラム名称BIRDは、海外渡航が制限される中でも鳥のように距離の壁を越えて、オンラインによるコミュニケーションをとってほしいという思いを込めて命名しました。とはいえ、国籍やバックグラウンドが異なる学生同士がいきなりオンラインでコミュニケーションを取り合えるかには不安も多かったですし、オンラインのプログラムに両大学の学生が積極的に応募してくれるかどうかも未知数でした。

それらの不安はすべて杞憂に終わりました。メルボルン大学からは30名超の学生から応募があり、選抜した9名は東工大生との交流を強く望んでいました。一方で東工大の参加学生には、留学や短期派遣がコロナ禍により中止になってしまった学生がいましたが、悲観的にならず、オンラインの交流プログラムを活用して国際交流しようとする前向きな姿勢に心を打たれました。

学生間のコミュニケーションではTAの貢献がとても大きかったです。アイスブレイクから入念に準備し、グループワークでは学生の個性や、特に東工大生一人ひとりの英語力に寄り添って無理ないコミュニケーションを図ってくれました。

私自身は学生のオンラインプログラムへの機敏な対応力に驚かせられました。オンラインならではの遊び心を取り入れて専用のロゴや壁紙を作るチームがあり、チームの一体感が生まれました。限られた時間の中で、参加学生はCOVID-19への対策と未来の公衆衛生の在り方をめぐる充実した話し合いをし、多様なアイディアが飛び交う遠隔議論が実現できたと考えています。近い将来、両大学の参加学生が直接対面できる日がくることを心から待ち望んでいます。

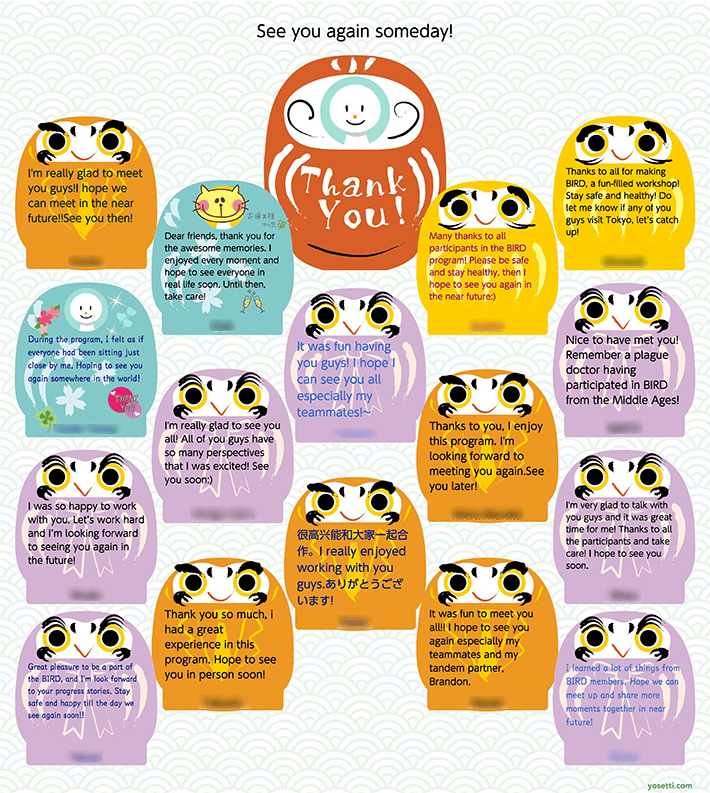

東工大生からメルボルン大生に向けて書いたオンライン寄せ書き