東工大ニュース

東工大ニュース

公開日:2024.05.23

東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所のTso-Fu Mark Chang(チャン・ツォーフー・マーク)准教授と岡本敏特任教授を中心とする研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点において、マルチフェロイック[用語1]Au-BiFeO3光触媒ナノ粒子の作製に成功し、可視光および近赤外線照射下で高効率なメチレンブルー有機染料の分解を達成した。BiFeO3は可視光から近赤外まで吸収できる無毒の光触媒であり、金(Au)ナノ粒子との統合により有機染料の分解能力がさらに向上することを確認した。さらに、Au-BiFeO3光触媒ナノ粒子は強磁性[用語2]を備えているため、容易にリサイクルでき、環境の二次汚染を防ぐことが可能と考えられる。

安全な水の確保や、それに向けた廃水処理技術の向上はSDGs[用語3]の重要な目標であり、特に環境中の残留性有機汚染物質(POPs)[用語4]の除去にとって重要な課題である。本研究で作製したAu-BiFeO3光触媒ナノ粒子はグリーンエネルギーである太陽光で駆動することが可能であり、持続可能性の高い材料と言える。太陽光においては可視光と赤外線がエネルギー分布の90%超を占めており、それらを活用できるマルチフェロイックAu-BiFeO3光触媒ナノ粒子の作製成功は、「持続可能な世界」の実現に大きく貢献すると考えられる。

本研究成果は、4月5日に米国化学会誌「ACS Applied Nano Materials and Interfaces」に掲載され、サプリメンタリィ表紙の研究(ACS Supplementary Cover)として選定された。

SDGsの達成には、環境に優しい技術を活用して汚染水を処理し、安全な水を提供することが必要である。太陽エネルギーはグリーンで豊富な再生可能エネルギーのひとつであり、光触媒と太陽エネルギーを活用した水中の汚染物質分解は、安全な水を継続的に提供するのに最適なソリューションである。二次汚染を防ぐためには、処理水から光触媒粒子をリサイクルできることも必要である。

マルチフェロイック材料の可能性を探求することは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点の重要な目的のひとつである。ビスマス、鉄を主原料とするBiFeO3は、可視光と近赤外光を吸収できるマルチバンドギャップ[用語5]を持つマルチフェロイック材料である。BiFeO3のような光応答性材料の光触媒活性を向上させるには、半導体光触媒に導電性の高い金属ナノ粒子を複合することが有効な方法である。そこで本研究では、水熱プロセス[用語6]により、BiFeO3に金(Au)ナノ粒子を複合したAu- BiFeO3ナノ粒子を作製することを検討した。分解対象としては、メチレンブルー(MB)を用いた。MBはデニム業界で使用されるインディゴ同様に一般的な有機染料で、POPsの一種とされており、環境中MBの除去技術の開発は、インディゴなどによる汚染のための環境保全を考える上で重要な意味を持つ。さらに、Au-BiFeO3の強磁性特性により、Au- BiFeO3ナノ粒子を簡単にリサイクルして二次汚染を防ぐことができると考えた。

本研究で作製した純BiFeO3および金含有量の異なるAu-BiFeO3ナノ粒子の走査型電子顕微鏡画像を図1に示す。

図1における大きな粒子は BiFeO3で、表面の明るい小さな粒子は金ナノ粒子である。高解像度透過型電子顕微鏡画像は、粒子がすべてナノメートルスケールであることを示している。BiFeO3粒子のサイズは約600 nm、金粒子のサイズは約8 nmである。元素分析マッピングから、粒子は金とBiFeO3からなることが確認された。

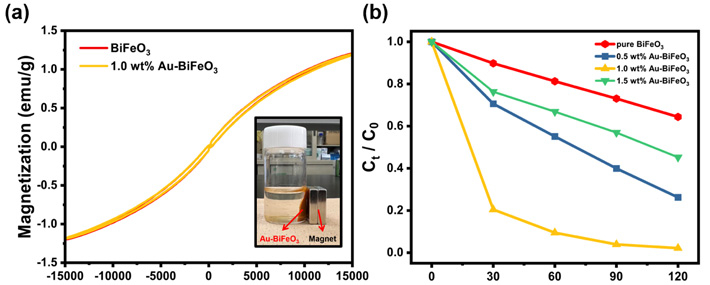

図 2 (a) には作製した複合粒子の磁気特性を示している。Au-BiFeO3が強磁性であることが確認されており、挿入画像に示すように、Au-BiFeO3が磁石に強力に引き寄せられることが確認され、Au-BiFeO3のリサイクル可能性を示している。図2 (b) には、Au- BiFeO3を用いた水中のMB(初期濃度 20 μM)の光分解反応の結果を示している。純BiFeO3はMBを分解する効果があり、金ナノ粒子と複合することで分解効率が向上した。1.0 wt% Au-BiFeO3が最高の分解効率を示し、120分の反応後にMB濃度が0に近くなることが明らかとなった。

図2. (a) 1.0 wt% Au-BiFeO3ナノ粒子の磁化曲線 (b) 各種 Au-BiFeO3 ナノ粒子の光触媒による MB分解の比較結果。

本研究において、マルチフェロイック光触媒Au-BiFeO3ナノ粒子は、MBの分解に極めて効果的であることが確認された。Au-BiFeO3ナノ粒子を廃水に添加するだけで、有害な有機染料を太陽光の下で除去できると考えられる。そして、処理されたきれいな水中に分散したナノ粒子は、磁石によって簡易に回収することができる。これは、大量の廃水を扱う産業にとって浄水作業の大幅な効率化につながる。以上のことから、マルチフェロイック光触媒Au-BiFeO3ナノ粒子はSDGs達成に向けた画期的な進歩と言える。

今回の結果により、マルチフェロイック光触媒Au-BiFeO3ナノ粒子の分解力は、環境中のその他の有毒物質の分解にも効果的であると期待されている。たとえば、有機フッ素化合物(PFAS)[用語7]、細菌、ウイルスなどが候補として挙げられる。今後は、さまざまな分野の研究者や企業と協力して、可能性のあるアプリケーションを探索する。また、多様なマルチフェロイック光触媒の開発や、それらをさまざまな金属ナノ粒子を複合させた際の機能評価も今後の課題である。

付記

本研究は、 JSPS科学研究費助成事業JP21K04827およびJP23K04369の助成を受けたものである。また、東京工業大学のWorld Research Hub Programおよび東京工業大学の生体医歯工学共同研究拠点により支援され、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点において行われた。

用語説明

[用語1] マルチフェロイック : 強誘電性、強磁性、強弾性などの「強的(ferroic)」な性質を複数併せ持つ物質。電場の印加によって物質の磁化が誘起される(電気磁気効果)など、従来材料とは異なる新奇な応答反応を示す。

[用語2] 強磁性 : 外部から磁界を加えると磁界と同じ方向の磁気を強く帯びるとともに、外部からの磁界をゼロにしても強い磁気が残る材料である。

[用語3] SDGs : 「Sustainable Development Goals」の略称であり、持続可能な開発目標という意味。

[用語4] 残留性有機汚染物質(POPs) : 難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性(人の健康・生態系)を持つ物質のことを指す。

[用語5] マルチバンドギャップ(Multi-bandgap) : バンドギャップ(禁制帯)が複数ある。

[用語6] 水熱プロセス : 高温高圧の溶媒の下で化学反応を行ったり、結晶を成長させたりすること。常温常圧の水に溶けにくい物質の合成などに利用される。

[用語7] 有機フッ素化合物(PFAS) : 4,730種を超える有機フッ素化合物の総称。自然界で分解しにくく水などに蓄積することが分かったほか、人への毒性も指摘されており、国際条約で廃絶や使用制限している。

論文情報

掲載誌 : |

ACS Applied Nano Materials |

論文タイトル : |

Tunable Photocatalytic Properties of Au-Decorated BiFeO3 Nanostructures for Dye Photodegradation |

著者 : |

Jhen-Yang Wu, Chun-Yi Chen, Junan Wang, Xinyu Jin, Wending Hou, Hsuan-Hung Kuo, Wan-Ting Chiu, Tomoyuki Kurioka, Masato Sone, Satoshi Okamoto, Yung-Jung Hsu Tso-Fu Mark Chang |

DOI : |

お問い合わせ先

東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 准教授

Tso-Fu Mark Chang

Email chang.m.aa@m.titech.ac.jp

Tel 045-924 -5044 / Fax 045-924 -5044

科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 特任教授/住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点 副拠点長

岡本敏

Email okamoto.s.aj@m.titech.ac.jp

Tel 045-924-5340 / Fax 045-924-5044

取材申し込み先

東京工業大学 総務部 広報課

Email media@jim.titech.ac.jp

Tel 03-5734-2975 / Fax 03-5734-3661