東工大について

東工大について

環境・社会理工学院は、建築学系、土木・環境工学系、融合理工学系、社会・人間科学系、イノベーション科学系の5つの系と技術経営専門職学位課程で構成されます。現在、大きく方向転換しつつある地球・都市環境及び社会情勢の変化の中で、さまざまな分野を横断する複合的な問題が発生しています。5つの系、技術経営専門職学位課程ごとに専門的分野は異なりますが、環境・社会理工学院では、そのような複合的な問題の解決に貢献できる人材を育成することを目指しています。国際的に通用する幅広い視野と知識を持つのは当然のこと。社会で求められる最新の技術・価値・概念を理解し、世界の異分野の技術者と円滑なコミュニケーションを図りながら、その技術を評価・統合するマネージメント能力を備え、具体的な提案ができる、未来指向型グローバル人材を世界へ向けて輩出したいと考えています。

![]()

![]()

環境と社会を俯瞰できる自らの視点を見つけることができます。

工学と自然科学に関する知識を得ると同時に、私たちを取巻く環境と社会で今起こっていることを冷静に見ることが重要です。そこには歴史的、技術的な背景も充分に踏まえた上で、幅広い知識を有する冷静な視点を自ら探し出すことが大切になります。

世界に向けた論理的な思考とコミュニケーション手法を学びます。

国際社会の中で役割を果たすため、世界の研究者、技術者との交流・情報交換は重要です。相手を充分に理解した上で、抽出された問題点に着目した提案内容を定め、意図を相手に論理的かつ正確に伝達するための思考とコミュニケーション手法を学びます。

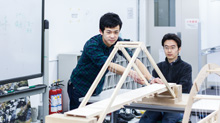

「ものづくり」「ことづくり」のプロセスにこだわる教育・研究を展開。

コンセプト創出能力や低コストでのものづくりの課題等、かねてから続く日本社会での問題を解決するため、「ことづくり」の重要性を再認識し、試行錯誤のプロセス手法、すなわち、創っては壊し、最終的な具体的提案に到達する能力を身に付けます。

環境・社会理工学院 |

学士課程(1年目) |

学士課程(2~4年目) |

大学院課程 |

|---|---|---|---|

環境・社会理工学院 |

|||

- |

- |

||

- |

- |

||

- |

- |

||

学院研究センター |

|||

※ 複数の系に関連しているコース

大学教育においてもグローバル化が急速に進む中、工学院、物質理工学院、環境・社会理工学院では、国際的な研究ネットワークやプロジェクトへの参加促進、学生・教員・研究者間の交流の活性化などのサポートに注力しています。海外の世界トップレベル大学の部局と上記3学院との間で50件以上の部局間協定を締結しており、そのうちのいくつかの協定校と奨学金を伴う派遣交換留学プログラムを実施しているほか、EUのErasmus+の支援により国際交流協定を締結しているパートナー大学への留学支援も行っています。

アジア、オセアニア地域のトップレベルの工学系12大学間の多角的交流を促進する目的で設立された大学連盟AOTULE(The Asia-Oceania Top University League on Engineering)の活動には、国際学生会議、本学キャンパスで実施されるワークショップ、アジア・オセアニア地域で開催されるワークショップ等のほか、研究活動のための海外派遣等があります。

工系部局間交流協定の結ばれている大学(ウィスコンシン大学マディソン校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、ウォーリック大学、サウサンプトン大学、パリ第6大学、アーヘン工科大学、マドリッド工科大学等)へ2~3か月程度の留学支援を行っています。

地震防災に関する最新の知識と高い見識に加え、国際コミュニケーション能力、広い視野と柔軟な思考力、独創的・萌芽的発想力などを持ち、国際的にリーダーシップを発揮出来る地震防災分野の先導的研究者・高度専門技術者を育成することを目標とする国際大学院プログラムです。

教育・研究の国際的リーダーシップをとれる人材、問題発見から解決までのプログラムを国際社会でマネジメントできる人材を育成します。

主に海外からの留学生を対象とした建築デザインに関する修士課程の国際大学院プログラムです。カリキュラムは、都市文脈で新しい建築のテーマを探索するフィールドワークおよび建築史と設計理論の修得を通じた具体的な建築設計提案(スタジオコース)より構成されています。日本の大都市を理解し、全国の建築環境を理解するための建築ツアーがセミナーとして提供されます。

中国・同済大学との間で建築デザイン分野および建築構造材料分野でそれぞれ年1回のジョイントワークショップが開催されています。場所は1年ごとに東京および上海で交互に行われ、数日~1週間程度のワークショップにより共同作業を通じて交流を行います。

超スマート社会(Society 5.0)の実現を推進する「超スマート社会推進コンソーシアム」を設立し、参加機関と連携して人材育成から研究開発までを統合した新たな次世代型社会連携教育研究プラットフォームを構築しています。従来の共同研究や社会実装を目的としたコンソーシアムとは異なり、オープンエデュケーションとオープンイノベーションの融合を目指しています。

超スマート社会卓越教育院では、修士・博士後期課程を一貫した学位プログラムにより、フィジカル空間技術とサイバー空間技術にとどまらず、量子科学や人工知能などの最先端の科学技術をも融合できる知のプロフェッショナル「スーパードクター」を養成しています。

“SSI - Sustainable Social Infrastructure”は、人生100年時代の安全・安心で一人ひとりの幸せを支える次世代の社会インフラを構築しようとする研究分野です。東工大はSSIの実現に向けて、4つのグローバルな社会課題ーレジリエント社会の実現、地球の声のデザイン、スマートシティの実現、イノベーションーの解決を目指します。さらに、企業・産業と協働し、フロントランナーとしてSSI実現に貢献します。

いつか自分の携わった建築で誰かの心を動かせるように。

環境・社会理工学院 建築学系

小野美史さん(学士課程4年、2022年度)

建築は工学や芸術など幅広い分野にまたがる学問で、自分のアイデアやデザインを形にするために構造や環境などを学びます。課題ごとに未知の分野に踏み込み、それらを併せて試行錯誤しながら形にしていく過程はとてもワクワクします。小学生の頃、建築空間の持つ存在感に圧倒され建築を学ぶことを志望しました。これからも幅広い分野の知識を身につけ、設計にアウトプットできるようになりたいです。

魅力的な空間作りに向けての構造分野からのアプローチ。

環境・社会理工学院 建築学系

定慶一郎さん(学士課程4年、2023年度)

建築はモノづくりを対象にした工学の学問だけではなく、建築を利用する人を対象にした学問でもあります。その中でも私が現在学んでいる鉄骨構造は公共施設や高層ビルなど多くの人々が過ごす大空間を形成するうえで切っても切り離せない構造形式です。実験や解析を通して構造物の挙動を明らかにすることが設計の自由度を上げることに繋がり、鉄骨で構成された空間をより魅力的にしたいと考えています。

社会での実践を通して建築を学ぶ

環境・社会理工学院 建築学系

増井柚香子さん(修士課程2年、2023年度)

研究室では、定期的に通っている里山でタイニーハウスの設計・施工を自分たちの手で行い、アジア五カ国を訪れて樹木の下で人々が活動している場所で実測と温熱環境の計測をしました。社会での実践の中で体を動かしながら思考したことを、建築設計や論文としてアウトプットしていきます。技術や信条、自然の循環など形のないものに形を与え、地域における人々の文化を醸成していくところに建築の可能性を感じています。

大好きなコンクリートを究めて日本のインフラを支えたい

環境・社会理工学院 土木・環境工学系

井上京香さん(学士課程3年、2018年度)

インフラを学ぶということは生態系やコミュニケーションなどについて学ぶことも含まれるのだと知り、より一層意欲が高まりました。私は特に実験科目が好きで、座学で得た理論と現実の際を体感することができるため理解を深められます。専門分野だけではない知識を十分に身につけたうえで研究室を選択し、災害の多い日本のインフラを支えるコンクリートについての研究を行っていきたいです。

社会を考え、社会に働きかける「工学」

環境・社会理工学院 土木・環境工学系

大河原早紀さん(学士課程4年、2023年度)

「真に持続可能な社会とは何なのか?」この課題を都市計画や農村景観など多方面から考えています。防災や環境問題への関心から飛び込んだ土木環境工学の世界は、想像していた以上に社会のあらゆる面と繋がっていました。現在の課題を深掘りし、今後のプロセスを現実的に議論することはそう簡単ではないと痛感させられる毎日ですが、その複雑さと社会性こそが魅力でもあると感じています。

学術的な知見に留まらず、技術を現場でも活用できるゼネラリストに。

環境・社会理工学院 土木・環境工学系

松永葵さん(修士課程1年、2022年度)

土砂災害に関係する警報・注意報の発令基準に利用されている“土壌雨量指数”は、その計算方法やパラメータが全国一律で定められているため予測が困難な地域も存在します。私の研究では地質や土地利用が異なる地点で実際の土砂災害発生時の土壌雨量指数を比較し、各地域における適切なパラメータを探すことで、土砂災害の高精度予測、そして災害リスク減となる土地整備のヒントにも繋がればと考えています。

多角的な視野を持ったエンジニアに

環境・社会理工学院 土木・環境工学系

松村慶さん(修士課程1年、2023年度)

これまで行った研究では鉄道構造物維持管理の従事者(保線・土木)に対するアンケートやヒアリング、橋梁の実態調査を通して、構造物維持管理に対する考え(安全性や負担感など)とその醸成の流れ、ソフト・ハードでのニーズについて整理しました。この結果が今後の技術開発の方向性や合理的な組織体系の検討に繋がればと考えています。現在はフランスに留学し、多角的な視野を持ったエンジニアを目指して勉強しています。

言葉だけではない、コミュニケーションのアプローチ方法を考える。

環境・社会理工学院 融合理工学系

柳瀬梨紗子さん(修士課程1年、2023年度)

融合理工学系で科学分野や国籍など多様なバックグラウンドを持つ人と関わり、私は「人と話す時、自分の考えは想像以上に相手に伝わらない」という課題意識を持ちました。現在は、話し合いで生じうる齟齬を減らし、共通認識を取りやすくするコミュニケーションの方法論を研究しています。一例として、議論の内容を直感的に把握できるようスケッチや記号等を活用した議事録を作成し、実践と分析により効果を検証しています。

誰もが身近で未解決な問題だから新しい発見や学びがたくさんある。

環境・社会理工学院 融合理工学系

和田万里奈さん(修士課程1年、2023年度)

スマートゴミ箱と人流のデータを用いて人のゴミ捨て行動のモデルを作成し、人のゴミ捨て行動を定量的に評価してゴミ箱の適切な設置条件(設置場所・回収時間等)を求めることで、ポイ捨てを減らすための研究に取り組んでいます。現在は、原宿―表参道エリアに実際に設置されているスマートゴミ箱から得られるデータと人流のデータを用いて、人のゴミ捨て行動のモデルの作成・検証を行っています。

工学を専攻する女性の学部1年生における学び

環境・社会理工学院 社会・人間科学系

林愛彩香さん(博士後期課程1年、2018年度)

学部1年生は、大学での学びにおいて基礎を築く大事な期間であると考え、米国パデュー大学工学群「初年次工学教育プログラム」に着目し、工学群1年の女性学生の学びについて研究しています。自身の研究では、「初年次工学教育プログラム」を受講している彼女らがこの期間に、どのような経験をし、どのような学びを得ているのかをインタビュー調査を通じて明らかにしようとしています。

多面的な観点を用いて興味を探求する。

環境・社会理工学院 社会・人間科学系

大熊日菜子さん(修士課程2年、2023年度)

消費者による環境に優しいファッション(エシカルファッション)への肯定的な態度が必ずしも実際の購入には繋がらないという問題を取り上げ、各消費者が取り得る望ましいエシカルファッションの購買行動とそれが達成されないジレンマが生じる状態を明らかにする研究に取り組んでいます。そしてこの研究から、消費者のエシカルファッションへの購買意欲の普及を促す観点を明確化できると考えています。

過去のメディア言説から「声」の可能性を探る

環境・社会理工学院 社会・人間科学系

泉沙織さん(博士後期課程2年、2023年度)

戦後日本にもたらされたストリップショーは、主に女性が脱衣し踊るパフォーマンスを男性を中心とする観客が見るという形態を長らく保ってきました。わいせつ/芸術、搾取/解放という極端な二項対立によって、あるいは男性観客・男性知識人たちによって記述されてきたなかで見落とされてしまう踊り子や女性観客らの個別具体的な言説を新聞・雑誌等から分析し、そこに現れる身体とまなざし、権力の諸相を探究しています。

科学技術と経営の知識の両輪でイノベーションを促進する

環境・社会理工学院 イノベーション科学系

宮下修人さん(博士後期課程1年、2018年度)

私は現在、学際研究や産学連携を促進するための組織運営や社会実装の方法について研究しています。大学の研究成果として得られる科学技術は我々が直面する社会問題を解決する可能性を秘めていますが、そのためには科学技術の知識だけでなく、研究成果を社会に実装していくための経営の知識が必要になります。よりよい世界の実現を目指して、研究成果をイノベーションへと昇華させる方法を日々探っています。

私たちの知識には限りがあるから、謙虚な姿勢で知識を追求したほうがいい。

環境・社会理工学院 イノベーション科学系

ニルジョル・エムディ・シャムス・アフィフさん(博士後期課程3年、2023年度)

進化ゲーム理論を用いて社会経済システムの数理モデル化を研究しています。 私は修士の時初めて進化ゲーム理論を学ぶ機会がありました。進化ゲーム理論によって人々の社会的意思決定を数式で表せるということを知り、研究テーマとしました。進化ゲームの数理モデルによって人間行動を解釈でき、 社会のさまざまな場面において必要となる協力を促進するためにはどのようにすれば良いかを知る上で役立ちます。これは、ビジネスモデル、市場分析、法執行機関、その他多くのシステム設計に応用できます。

技術と経営をつなぎイノベーションを創発する

環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程

梁川祥吾さん(専門職学位課程2年、2018年度)

企業がユーザーと協同してイノベーションを創発する、ユーザーイノベーションの研究を行っています。ユーザーイノベーションでは、知的財産の取扱いや持続的な開発といった問題を抱えています。そこでこれまでに行われたケースの分析やアンケート調査を行い、定量・定性の両側面から上記を解決できるように研究を行っています。技術と経営の両方の知見を活かして研究することに楽しさを感じています。

大好きなラーメンでイノベーションを

環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程

山田峻之介さん(専門職学位課程1年、2017年度)

ラーメンは今や日本だけにとどまらず世界中で愛され、何より私自身も愛してやみません。そんなラーメンについて研究する、毎日楽しくて仕方ありません。

まだ途中段階ですが、現在は異色な日本食であるラーメンと純粋な日本食であるうどんやそば等の違いを成分等の観点から調べています。先生や様々なバックグラウンドを持つ社会人の方々のアドバイスを活かして、更に色々な観点からラーメンについて研究を続けていきます。

安心・安全な情報環境の構築を目指して

環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程

市川慧さん(専門職学位課程2年、2023年度)

SNS上でのフェイクニュースの拡散抑止に関する研究に従事しています。特に、ディープフェイクなどの生成AIによって作られた画像を用いたフェイクニュースが共有される特徴に着目して研究を行っています。研究で得られた知見を、SNSプラットフォーマなどのコンテンツモデレーション対策や経営施策に活かし、より良い情報プラットフォームの運営、構築に活かすことができればと考えています。

学生数 - 1,830名

所属教員数 - 178名

※学生数、所属教員数は2022年5月1日現在の人数です。

環境・社会理工学院に所属する教員の一覧はこちらをご覧ください。

高等学校教諭一種免許状(工業)

高等学校教諭専修免許状(工業)