東工大について

東工大について

本学では、過去に発生した学内外の事例を含む不正事案の再発防止のため、「教育研究資金不正防止計画」を策定し、その計画のもと、本学独自の各種取り組みを実施してまいりました。

一方で、これら取り組みによる研究者への過度な負担や事務処理の非効率化が生じていたこと、大多数の研究者は高い倫理観を持って研究費の管理・使用に適切に対応していることから、平成29年度及び令和元,3年度に、再度取り組みの見直しを図り、「教育研究資金不正防止計画」の改訂を行いました。

不正を起こさせない風土を実現し、高いモラルをもって教育研究に注力します

組織体制、分析と計画管理、適正な運営・管理、情報の伝達、モニタリング

管理・責任体系、執行ルールの概要、事務の集約化、コンプライアンス教育

区分ごとに不正を誘発する要因と対策及び実施状況

平成23年度以降実施開始した取り組みを年度ごとに紹介

科学技術・学術の振興を図るためには、研究成果を社会に還元していくことが肝要であり、研究費を有効かつ効果的に活用し、適正に管理することが重要となります。研究費の不正使用は、それを起こした職員のみならず大学にとっても重大な問題であるだけでなく、税金として研究費を負担している国民に対する重大な背信行為であり、国民の信頼を揺るがす深刻な問題であって、如何なる理由があろうとも許されるものではありません。

そこで、本学が精力的に進めている様々な改革に加え、“研究費不正を起こさせない環境を構築し、高いモラルをもって教育研究に注力すること”を本学の文化とすることを目指した「コンプライアンス意識の改革」も大学改革の重要事項として位置付け、研究者(研究室)と業者との癒着防止や教職員同士の相互牽制の効く対策を講じると共に、フォローアップを行うことで実効性のある取り組みを継続します。万が一にも不正使用が発生した場合は、懲戒処分のみならず関与した者の告訴や損害賠償請求も視野に入れ、大学として厳格に対応します。

役割分担・責任及び権限の明確化、人員配置、教職員間・事務局内の連携の実現により、健全な教育研究資金管理が推進される組織の実現を目指す。

教育研究資金の適切な執行・管理を推進するための実効性の高いルールを整備すると共に、全教職員がそれらを理解し、使いこなせるようわかりやすく提示し、周知を徹底する。また、不正を起こさせない風土を実現するため、本学が不正には関係者の懲戒処分を含め強い態度で臨むことを明らかにする。さらに、「東京工業大学における研究者等の行動規範」の浸透をはじめとする諸施策により教職員の意識の向上を図る。

不正につながりうる問題把握及びその要因を特定し、対応策の実行を目的とした計画の策定・推進・管理を行う体制を強化し実施する。

教育研究資金の適切な執行を確保し、「不正を行うことができない」管理体制を目指し、可能な限り不正発生のリスクを低減する運営・管理体制、不正使用のリスクを早期に発見する管理体制を構築し、教員が安心して教育研究活動に従事できる環境を作る。

教員の教育研究活動及び職員の教育研究支援活動を効果的に支援するため、通報・相談窓口の認知度を高め、通報者の保護体制を確立するとともに、全学的な情報共有環境を整備する。

教育研究資金管理の継続的な推進と全学的な自浄作用を強化するために、モニタリング機能、コンプライアンス体制の強化を図り、継続的な管理施策の改善を推進する。

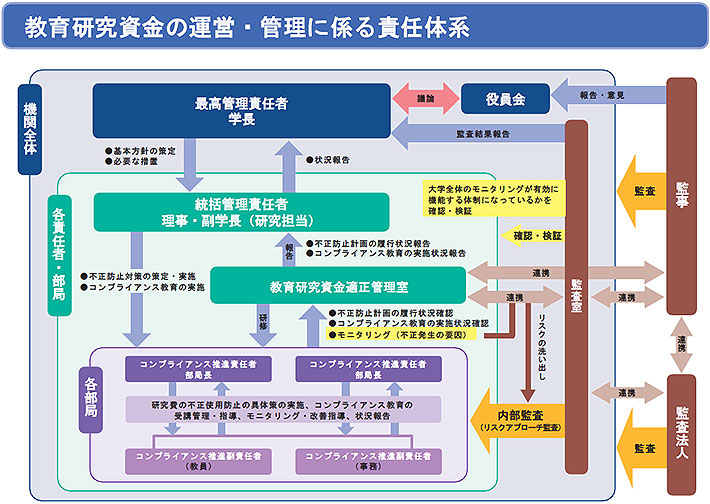

教育研究資金は大学で管理する。その管理・運営に係る責任体系は以下のとおり。また、教育研究資金を執行する際は、運営・管理に係るものとは異なる責任体系になるので、自らの責任と役割を把握し、その責務を遂行する必要がある。管理監督の責任が十分に果たされず、結果的に不正を招いた場合は、懲戒処分の対象となることがある。

最高管理責任者=学長

教育研究資金の予算執行について最終責任を負う者で、不正防止対策の基本方針を策定し、必要な措置を講じる。

また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って教育研究資金の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。

統括管理責任者=理事・副学長(研究担当)

教育研究資金の予算執行について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者で、基本方針に基づき具体的な対策を策定し、実施状況を最高管理責任者に報告する。

コンプライアンス推進責任者=部局長

部局における教育研究資金の予算執行について実質的な責任と権限を持つ者で、不正防止対策の実施、コンプライアンス教育の実施及び統括管理責任者への報告を行う。

コンプライアンス推進副責任者=部局長が指名する教員、事務職員

コンプライアンス推進責任者を補佐する者。

監事

大学の業務運営等を監査し、学長に直接意見を述べる立場にあることから、競争的研究費等の運営・監査についても監査対象に含み、全体の観点から確認し、意見を述べる。

予算責任者=部局長

部局における教育研究資金の予算執行について実質的な責任と権限を持つ者で、部局における教育研究資金の執行等についてモニタリングし、必要に応じて改善を指示する。

予算詳細責任者=予算責任者が指名する教員(研究代表者等)

予算詳細ごとに配分された教育研究資金について実質的な責任を持って予算を法令等に則って執行する者で、教育研究等業務の進捗、及び予算執行の状況を厳格に管理する。

予算詳細執行支援者=教員、事務職員(事務支援員等)

予算詳細責任者の管理監督の下で、予算執行を補助する者。

予算ユニット

大学に交付される補助金等により複数の部局が教育研究を行う場合、当該補助金等における代表者の所属する部局の予算責任者は、当該補助金等の全般的な管理・執行に責任を負う。

また、関係する部局ごとに予算詳細を設け、予算詳細責任者を指名する。

職員等は、教育研究資金が国民からの税金、学生納付金その他の貴重な財源で賄われるものであることを十分に認識し、大学による管理を通じて、公正かつ効率的な執行を確保しなければならない。当然のことながら、取引業者や作業従事者等に対して証憑類の改ざんやねつ造を依頼することは懲戒処分の対象となる。

教育研究資金の執行に当たって、予算詳細責任者が行う経理事務の一部を代行する複数の職員を集約配置し、処理を集中化することで、複数の者によるチェックが機能する仕組みを導入する。併せて予算詳細責任者の負担を軽減し、教育研究活動の充実を目指す。

物品購入

教員(予算詳細責任者)からの指示を受け、100万円未満の物品購入・役務等に係る発注書の作成及び取引業者への連絡、物品等請求システムの入力補助に関すること

旅費支給

教員(予算詳細責任者)からの指示を受け、物品等請求システムの入力補助(旅行伺、出張報告手続き)、出張者への証憑書類提出依頼に関すること

検収業務

100万円未満の検収に関すること

教育研究資金の執行に係るモニタリングは、次に掲げるように複数の手法により、それぞれの立場から多様な観点でモニタリングを行う。相互に必要に応じて連携等することにより、また取引業者等の協力も得ながらモニタリング全体の機能を強化する。

上記のモニタリングを通じて把握されるリスクや課題を低減・解消させる対策の検討、実施による大学全体でのPDCAサイクルを実行する。

会計に関する事務処理や公的研究費の応募ルール等の説明・周知のみならず、公的研究費に携わる職員としての責任と役割、不正使用事例等の周知を図ることを通じてコンプライアンス意識の向上を図り、行動規範に則って活動することを徹底する。

このため、研修会や説明会等の参加または受講、誓約書の提出は公的研究費の応募・執行や経理事務を行うに際しての条件とする。各種ルールの理解不足による不適切な経費使用を防ぐため、FAQをHPに掲載するとともに、相談窓口を設置する。

会計研修、コンプライアンス研修、科研費説明会、その他不定期に開催または開講

教育研究資金の適正な執行に関する相談窓口:研究支援窓口 内線2337

教育研究資金適正管理室

電子メール:tekisei@jim.titech.ac.jp

窓口:研究推進部研究企画課

住所:東京都目黒区大岡山2-12-1

電子メール:hotline.comp@adm.isct.ac.jp

(留意事項)

通報・相談は、顕名によることを基本とします。

通報者はそのことを理由に不利益な取り扱いを受けることがないよう保護されます。