東工大について

東工大について

フグ毒は古くから人類、特に日本民族を悩ませてきました。そのフグ毒の研究の歴史を辿っていくと、「フグ毒の化学的研究」のブレークスルーが大岡山発であることがわかりました。

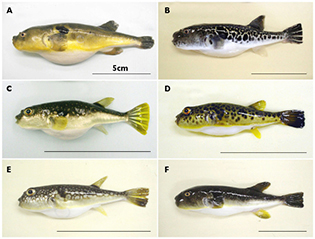

すずかけ台キャンパスで飼育されていたフグ

(Aから順に、メフグ、トラフグ、クサフグ、

ヒガンフグ、コモンフグ、マフグ)

フグ毒は、摂取しても脳や心筋にはダメージを与えないため、毒に当たっても意識はしっかりしています。ただし、 骨格筋を麻痺させることから、話したり、手足を動かしたりすることができなくなり、致命傷として呼吸ができない状態に陥ります。それでも心臓はしばらく動き続けるので、この間に異変に気がついて人工的に呼吸を維持できれば、一命を取り留めることも不可能ではありません。しかし、残念ながら現実には悲しい結末を迎えることがほとんどです。

フグ毒に関する研究は、1889年、東京帝国大学教授であった高橋順太郎(1856~1920)と猪子(いのこ)吉人(きちんど)(1866~1893)が、その毒力表を作成したのが始まりとされています。1909年には東京衛生試験で所長を務めていた田原良純(1855~1935)が、フグ毒を卵巣から部分精製し、4つの歯を持つという意味の学名Tetraodontidaeに因みテトロドトキシン(Tetrodotoxin = Tetrodo + 毒素 toxin)と命名しました。

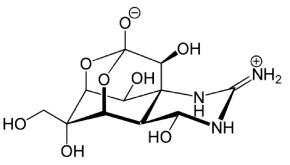

フグ毒(C11H17N3O8, テトロドトキシン

Tetrodotoxin, TTX)

しかしながら、それに続くテトロドトキシンの完全精製、つまり純粋な形で取り出すことに関しては困難を極め、研究は足踏み状態にありました。この難題に挑んだのが、本学の横尾晃(1911~1994)でした。横尾は1936年に、日本統治時代に7番目の帝国大学として台湾に設置された台北帝國大学理学部を卒業後、本学の有機化学教室にメンバーとして加わり、星野敏雄(1899~1979)のもとで毒性を有する天然化合物の研究を進めていました。そして、星野の助手となった1938年より、フグ毒の研究に着手しました。きっかけとなったのは、東北帝國大学教授で本学を兼務していた真島利行(1874~1962)が、門下生との懇談会で発した一言でした。「フグは日本特産なのに、その毒の研究はさっぱり進んでいない。何とかしたいものだ」。この発言を星野が見逃さず、横尾に「フグ毒をやってみないか」と打診したのです。

横尾晃

星野の意向を聞き入れフグ毒の研究を開始した横尾。すりつぶしたフグの卵巣に化学的手法を用いて抽出・沈殿を繰り返し、毒を濃縮していくのですが、最初の抽出液は風呂桶1杯ほどにもなり、とてつもないほどの体力と根気を要しました。毒性を有する画分※1を集めるために、分画液をマウスに注射して調べる毒性試験も自ら行い、3年の歳月を経てようやく高純度のフグ毒を得ることに成功。ところが、第二次世界大戦が勃発し、思うように実験ができなくなってしまったのです。それでも、高価で入手困難だったマウスの代わりにキャンパスの周りにたくさんいたカエルを毒性試験に代用する等なんとか苦境を乗り切って、終戦直後に精製の目処がついたところで、1945年10月、日本化学会大会において実験の途中経過を「河豚(ふぐ)毒の化学研究」と題して発表、翌1947年7月には論文投稿にまでこぎつけました。この時すでに、フグの研究に着手して9年もの歳月が流れていました。

その後、新設された広島県立医科大学に予科の化学担当教官として赴任した横尾は、設備・資金面ともに十分とはいえない小さな研究室でフグ毒の実験を続け、広島に移って2年が経過した頃、50 kgの卵巣から65 mgの結晶を得ることに成功します。出発材料として活用したトラフグの学名に因み、スフェロイジンと命名し、後にこれがテトロドトキシンと同一物であることを自ら確認します。

横尾の努力及び精製法の改良が実を結び、50kgのフグ卵巣から約1,000 mgのテトロドトキシンを得られるまでになりました。さらに、1960年代半ばには構造決定と作用機構の解明が進みます。決定した構造が正しいかどうかは合成物が毒性を有するか否かで判定されますが、テトロドトキシンは極めて構造が複雑なために、有機合成化学者の挑戦はことごとく阻まれます。それでも、このテトロドトキシンの誘導体が入手できるようになれば、局所麻酔薬等の医薬品開発も可能になるため、研究者たちは諦めませんでした。そして8年後の1972年、名古屋大学(当時)の岸義人(1937~)らによってようやく全合成が達成され、構造が確定しました。

本学における全合成への挑戦は、1965年から1986年まで生命科学の拠点となった天然物化学研究施設にあった吉村壽次(1925~2013)の研究室で綿々と進められました。吉村研究室で本格的にテトロドトキシン合成に取り組んだのは助手の舟橋弥益男(ますお)(1939~)、そして大学院生から吉村研の助手になった佐藤憲一(1947~)でした。特に、佐藤は本学の吉村研で研究生を終えた後、一度は長野県の薬品会社に勤め、南天の成分を改変した抗アレルギー薬リザベンの開発をはじめ2年足らずのうちに国際特許を7件も出願するなど辣腕を発揮していました。しかし、信州の厳しい山々を眺めているうちに、「どうせなら厳しい人生の山を登りたい」という気持ちが込み上げ、1975年に再び吉村研に戻って博士課程に進む道を選びます。分岐糖の合成法の開発という本来の研究の傍ら、糖を原料とするテトロドトキシンの新しい合成ルート確立を目指して挑戦を続けましたが、その道は決して平坦ではなく、道半ばにして母校の神奈川大学に移ることになってしまいました。それでも佐藤は「研究は私たちのロマン」を合言葉に、ここで出会った学生たちと頂上を目指し、ついにグルコース及びミオイノシトールからの不斉全合成※2に成功。3種類の合成経路を開発したことが高く評価され、2014年度のジェラルド・ブランデン賞※3の受賞という栄誉を勝ち取っています。

吉村研究室のメンバー(1976)

佐藤憲一

フグのゲノム※4は数ある生物の中でも早い段階で解読され、分子レベルでの解析がしやすかったことからモデル生物ともいわれています。本学すずかけ台キャンパスでは現在でもフグが飼育され、フグをモデル生物とした研究が続けられており、海水中に多く含まれる毒性の強いホウ酸やアンモニアを海水魚が体内から排出する機構解明など、多くの研究成果を上げています。

混合物を分離させて、構成する成分に分けること。また分けたそれぞれの成分。分画。

化学的な処理過程のひとつで、光学異性体を作り分けること。

国際的な学術専門誌「Natural Product Communications(NPC)」に掲載された中から特に優秀な論文に送られる賞。

生物の設計図に相当する全遺伝情報(DNA配列)。

本稿は、本学資史料館が発行したリーフレットの内容を再構成し、掲載しています。

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2016年6月掲載