IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ (デュースブルク・エッセン大学 2024年10月1日~2024年11月30日)

留学時の学年: |

修士課程1年 |

|---|---|

所属: |

工学院 電気電子系 |

留学先国: |

ドイツ |

留学先大学: |

デュースブルク・エッセン大学 |

留学期間: |

2024年10月1日~2024年11月30日 |

プログラム名: |

1.研修の概要

ドイツにあるデュースブルク・エッセン大学にて2カ月間のインターンシップに参加しました。

配属された研究室は太陽電池など、光や半導体の研究を行っているグループで、研修期間の2カ月間は、化合物半導体を用いた光検出器の製造とその特性評価を行いました。

研修時期については前年度の学部4年次に東工大(東京科学大学)での担当教授と相談し、日本で就職活動をするときの企業のインターンシップ時期などを考慮して決定しました。研修中もエントリーシートを書くなど、就職活動は並行して進めるように努めました。

2.研修について

研修内容は化合物半導体を用いた光検出器の製造と、その特性評価です。

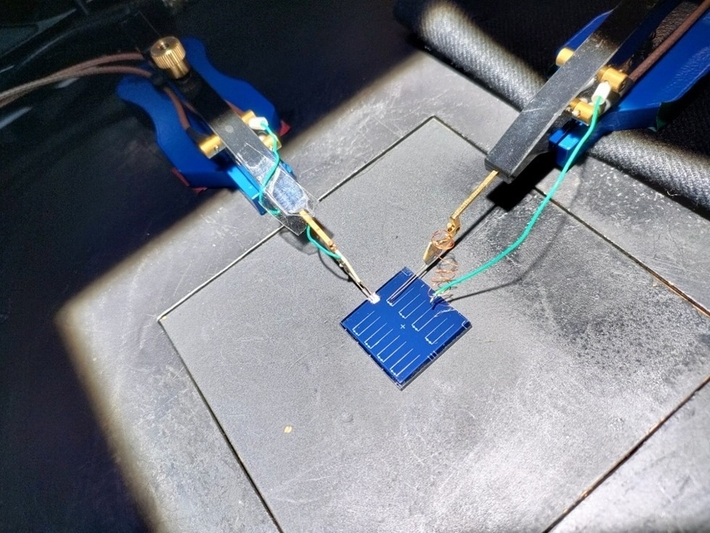

光検出器は、半導体が光を吸収した際に電子を放出する現象(光電効果)を利用した半導体デバイスの一種で、光を電気信号に変換し、検知することができます。光通信やイメージセンシングなど、様々な場面で活用がなされている技術です。研修では、研究室のメンバーに製造装置の使い方を教えてもらいながらデバイスの製造を行い、その後、製造したデバイスに光を当てたり、電圧をかけたりして出力特性を見る測定評価を行いました。最終日は研修のまとめとして、スライドでプレゼンテーション発表をし、質疑応答を通してディスカッションをしました。

日本での研究内容とは異なるため、最初の方は製造装置でデバイスをつくっている間、完成するまでの待ち時間を使って論文を読んだり、日本から持ってきた教科書を読んだりして知識の習得に努めました。研修期間の後半になってくるとデバイスの製造が終わって測定が始まるため、その結果を元に研究室のメンバーとディスカッションして、他の測定手法を試してみる、というような流れで研修を進めました。

研究室のメンバーはドイツ語を話すことができる人たちが大半でしたが、中にはドイツ語が話せないアジア圏からのドクターの学生やポスドクもいたため、研究室内では基本的に全員英語でコミュニケーションをとっていました。学生も教授もメンバー全員がかなり流暢に英語を話せます。また、ヨーロッパではごく普通のことかもしれませんが、基本的に年齢に関わらずファーストネームで呼び合う文化があります。教授、学生などの立場に関係なく、対等な関係でコミュニケーションをとれるところが魅力的に感じました。

-

-

光検出器の測定の様子

-

3.都市について

デュースブルク(Duisburg)はドイツ北西部のノルトライン-ヴェストファーレン(Nordrhein-Westfalen)州にある町です。近くにある比較的有名な都市ですと、ケルン(Köln, Cologne)、デュッセルドルフ(Düsseldorf)、ドルトムント(Dortmund)などがあります。

上記 3 都市と比べるとデュースブルクはかなり小さな町ですが、ドイツは交通網がかなり発達しており、電車で様々な都市に簡単に行くことができます。中でも、デュッセルドルフは多くの日本企業が営業拠点にしているために街に日本人が多く、日本の調味料や生活必需品も手に入りやすいです。2 カ月間を通して生活しづらいと感じた瞬間はありませんでした。

-

-

Duisburgと周りの都市のマップ(Google Mapから引用)

-

4.平日の過ごし方

平日は毎日、大学の研究室に通っていました。朝8時~9時くらいに着いて、夕方5時あたりに帰宅することが多かったです。帰宅した後は買い物や運動、食事など、1人で過ごすことが多かったように思います。外食は高いので自炊していました。

ちなみに研究室の他のメンバーは平日5日間、毎日大学に来る人はかなり少ないです。教授も含めて2週間以上の中長期休暇を取っていた方も多く、リモートワークを積極的に取り入れているところも日本の大学職員の方の労働環境とは異なるように思いました。

5.休日の過ごし方

土日は休みになるので、毎週末、観光していました。

先述した通り、ドイツは交通網が発達していて、オンラインで電車のチケットを買って様々な都市に比較的簡単にアクセスできます。(その代わりに大幅な遅延や直前のキャンセルが頻繁にあるのも事実です。)ドイツ国内だけでなく、オランダやベルギーといった隣国にも電車を使って日帰りで観光することができました。さらに、近くにデュッセルドルフ国際空港があったため、飛行機を利用してミラノやロンドンなどの少し離れた他の国にも1泊2日で旅行に行けました。

観光で特に思い出に残っているのはドイツ南部のフュッセンにあるノイシュヴァンシュタイン城です。シンデレラ城のモデルになったと言われるのも納得の美しさなので、ドイツを訪れる際はぜひ行ってみてください。

また、自分の趣味が海外サッカー観戦ということもあり、4試合ほどドイツのプロサッカーの試合を見に行きました。中でも、ドルトムントを本拠地にしているサッカークラブ「ボルシア・ドルトムント」の試合は忘れられません。ホームスタジアムの「ジグナル・イドゥナ・パルク」は収容人数8万人を超えるドイツ最大規模のスタジアムで、日本では考えられないくらい熱狂的な空気に包まれていました。

ノイシュヴァンシュタイン城

ドルトムントのジグナル・イドゥナ・パルクでのサッカー観戦

6.生活について

(1)住居について

研修前に日本に居たころ、派遣先の研究室の事務の方がメールを通じて住居の紹介をして下さり、今回は大学から徒歩5分程度のところにあったアパートを借りて暮らしていました。値段は少し高めでしたが、自分は他人との共同生活をかなりストレスに感じてしまうのと、IAESTEから奨学金も頂ける予定だったため、お金のことはあまり気にせず、そこに決めました。Wi-Fiも備わっており、綺麗な部屋で暮らしやすかったです。

ちなみに配属先が決まる際にIAESTEから送られる、研修の詳細が記載された書類には「Apartment : Arranged by IAESTE」と書かれていたので、自分で手配するとは思っていなかったのですが、メールでのやり取りを通して自分で手配する必要があることを知り、かなり直前になって住居が決まりました。

-

-

住居の写真(http://www.reimann-duisburg.de/Galerie)

-

(2)費用について(2か月合計)

準備費:約10万円(IAESTE申し込み費、保険代など)

航空費:約20万円

住居費:約30万円(水道代、電気代、Wi-Fiなど全て込みです。)

食費 :約17万円

観光費:約55万円(毎週末、旅行していたのでかなり高くなってしまいました、、、)

お土産:約3万円

給付金:約43万円(給料が月16万円程度に加え、家賃補助で約11万円頂きました。)

7.研修を通して得られたこと

実践的な能力だと、次のようなものが得られたと感じています。

①英語でディスカッションする力(リスニング、スピーキング能力の向上、伝わらないことを怖がらないメンタリティ)

②光半導体のデバイス物理の知識や製造プロセス、装置の使い方等の知識

③料理の作り方(日本では実家暮らしのため、ドイツに来て初めて自炊しました。)

また、今回はインターンシップということもあり、給料という名目でお金を頂くことができました。それを元に海外で1人で暮らした、という経験を通じて「自分は海外でも問題なく暮らしていけるんだ」という自信がついたと感じています。

8.最後に(後輩の方へ)

自分の考えを押し付けるつもりは全くありませんが、もしチャンスがあるなら海外留学はぜひチャレンジした方が良いと思います。もちろん実際に行ってから得られるものも多いですが、準備期間での成長や学びもかなり大きいです。

学生生活という貴重な時間をどのように使うかはそれぞれの個人が決めるものですが、私の場合は学生生活の中に「留学」という1つの軸があったことで、その準備のために日々の生活の中で英語学習の時間を増やすことができたと思いますし、その英語学習の過程で培った「日々の中で時間を生産的に使うように心がける」「少しでもいいから毎日継続させる、習慣化する」という考え方が、研究やアルバイト等でも良い効果をもたらしてくれているように感じています。このように準備期間におけるメリットも考慮すると、留学で得られるものは、まだ体験してない人には想像できないくらい大きいものではないかと思います。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

この体験談の留学・国際経験プログラム情報

他の関連する体験談

-

IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ (ポーランド共和国 2025年8月11日~2025年9月19日)

- ポーランド共和国

- 2025年8月11日~2025年9月19日

- インターンシップ

-

IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ (マカオ大学 2024年7月8日~2024年8月30日)

- 中国

- マカオ大学

- 2024年7月8日~8月30日

- インターンシップ

-

IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ Daedalus Proiect 2023年6月12日~2023年7月21日

- ルーマニア

- Daedalus Proiect

- 2023年6月12日~2023年7月21日

- インターンシップ

-

IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ Hochshule Merseburg 2023年8月1日~2023年10月31日

- ドイツ

- Hochshule Merseburg

- 2023年8月1日~2023年10月31日

- インターンシップ

-

IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ ウィーン工科大学材料科学研究所 2022年7月1日~2022年8月31日

- オーストリア

- ウイーン工科大学 材料科学研究所

- 2022年7月1日~8月31日

- インターンシップ

-

IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ ENERGOPROJEKT Hidroinzenjering 2022年7月4日~2022年8月26日

- セルビア共和国

- ENERGOPROJEKT Hidroinzenjering

- 2022年7月4日~2022年8月26日

- インターンシップ

-

IAESTE/理工系学生のための国際インターンシップ ドイツ航空宇宙センター 航空宇宙医学研究所 2021年9月1日~2021年10月31日

- ドイツ

- ドイツ航空宇宙センター

- 2021年9月1日~2021年10月31日

- インターンシップ