協定校シーズンプログラム (ベルリン工科大学) 2025年8月18日~8月29日

留学時の学年: |

B4 |

|---|---|

所属: |

工学院 機械系 |

留学先国: |

ドイツ |

留学先大学: |

ベルリン工科大学 |

留学期間: |

2025年8月18日~8月29日 |

プログラム名: |

プログラム概略

本プログラムは協定校シーズンプログラム、ベルリン工科大学(Technische Universität Berlin)のSumer School 2025 Term 3であった。Term 3のプログラムは8月18日から8月29日の2週間にわたる期間で開催された。その中で私はDesign Thinking for Sustainability Innovationコースを選択した。ほかにもPython for Energy System Modeling, Innovation & Entrepreneurship, Sustainable Building Designなどのコースがあった。私のクラスは人数が少なく、8人で構成されていた。出身は日本、インドネシア、ドイツ、ギリシャ、アメリカ、香港と様々であった。他のコースは20人ほどで構成されていて、私のコースと同様に様々な国の人が参加していた。授業期間はベルリン工科大学から電車で30分ほどのところにあるThe circus living hotelに滞在した。宿泊場所はベルリン工科大学から3つくらい提示されてその中から自分で選ぶものである。参加した人の中には、自分で滞在するところを選んでいた人もいた。またこのサマープログラムでは、授業以外にもCultural Programという大学が用意してくれているイベントがいくつかあった。平日の授業の後や土曜日に自由に参加し、他のコースの人と交流することが出来て楽しかった。

プログラムの日程

改めて本プログラムは8月18日から8月29日の2週間にわたって開催された。初日はまず大学やベルリンの街に関する説明を含むオリエンテーションがあり、その後立食でのみんなとの交流があった。この交流でいろんな人と自己紹介や軽い会話をすることができ、少し緊張がほぐれた気がする。午後は広いキャンパスのツアーをして頂いた後、各クラスに分かれてオリエンテーションを行った。二日目からはさっそく授業があり、9時から始まることが多かった。終わる時間は日によって変わり、お昼に終わることもあれば、5時くらいまで続くことも多かった。お昼ご飯はmensaと呼ばれる学食で食べた。初日にmensa用のプリペイドカードみたいなものを渡され、学食にある機械を使ってチャージをして支払うという流れだった。

授業の課題に関して、私が受講したDesign Thinking for Sustainable Innovationコースでは、各々が1人で行うものではなく、次の授業までにグループで話し合った案をまとめるという形式がほとんどだったので、課題が出た日は授業後にグループで残って課題を終わらせるという流れだった。また概要でも説明したように、平日や土曜日には大学が開催してくれているCultural Programというイベントがあり、自分のスケジュールに合わせて自由に参加することが出来る。内容としては、博物館やポツダム、議会の観光やバレーボールなどである。全体を通して、比較的自由な時間が多くて友達との観光などを沢山することが出来たのが良かった。そして最終日は各々のクラスで最後の授業を行った後、夕方からCeremonyが開催された。まず各クラスの代表者が5分程度で講義の内容をまとめたものをプレゼンした。その後一人ずつ修了証のようなものを受け取った。最後に初日の立食と同じような形式の中で友達たちと2週間を振り返ったり、たくさん写真を撮ったりして楽しいCeremonyだった。

参加目的

私が留学をしようと思った目的は、スピーキング力の向上である。もともと海外の映画を見ることや、英語の勉強に興味があった。しかしスピーキングの能力は日本にいるだけではなかなか培うことができない。留学を通して、英語を話すしかない状況に身を置くことで、日本語に頼ることなく英語での会話を楽しみたいと思った。これが留学自体の目的である。次にベルリン工科大学で「Design Thinking for Sustainable Innovation」に関する授業を学ぼうと思ったのは、自分の研究分野の理解を深めるためである。私は現在、機械系で生活支援工学に関する研究を行っている。生活支援工学とは文字通り、人々が日常生活をより安全・快適・便利に送れるように、工学的な技術や知見を活用して支援する学問である。この研究を行う上で大事になるのは、人間の特性を理解したうえで支援する機器やシステムを構築することである。この生活支援工学における研究をしていくうえで、Design Thinkingの理解は必要不可欠である。どこに留学しようか悩んでいたときに留学のサイトからこの授業を見つけ、ベルリン工科大学への留学を決めた。

活動内容

クラスの集合写真

① 講義

初日はクラスメイトとの交流もかね、「2050年にはどうなっているか」というざっくりとしたお題に関してペアでいろんな人と話すというオリエンテーションから始まった。このオリエンテーションがかなり衝撃的だった。クラスメイトがペラペラすぎた。私はこのサマープログラムはあくまでも語学留学がメインであり、自分の英語力を向上したい人が集まるのかと思っていた。しかし実際は英語が母国語である人や英語を母国語と同じくらい流暢に話せる人がほとんどだった。また自分が言いたいこともうまく英語にすることができずなかなか衝撃的なスタートだった。

二日目からさっそく授業が始まった。毎日まず1時間ほどの講義から始まり、その後グループに分かれてディスカッションやプレゼンをするというものだった。このように講義を行う中で日本の講義との違いに驚いた。違いというのは自分の意見を伝えることの重要性である。一般的に日本の大学の講義は学生の意見の交換よりも、教授による一方通行の講義がメインであると思う。どちらがいいか悪いかではなく、講義内で自分の意見を言うことに慣れて居なくてベルリン工科大学の講義のスタイルに驚いた。

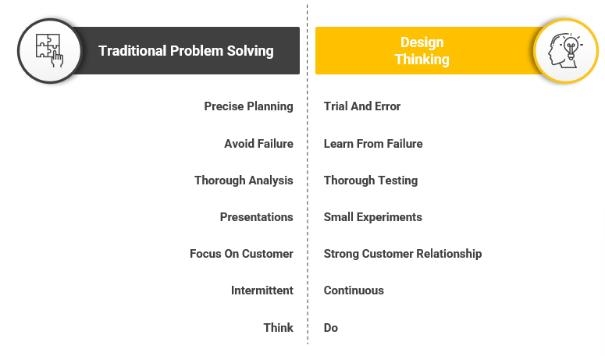

Traditional Problem SolvingとDesign Thinking

講義は名前の通り、持続可能な社会の実現のためのデザインに関するものである。まず自分の中で印象に残ったのは「Traditional Problem Solving」と「Design Thinking」の違いである。正直、講義で説明を受けるまで「Design Thinking」というのが何なのかわかっていなかった。左の写真は講義のスライドから引用したものである。従来型の問題解決は、あらかじめ定められた手順に沿って進められる線形的なプロセスを特徴とする。この方法は効率性や確実性を重視し、過去のデータや論理的分析、既存の経験に基づいて解決策を導き出す。多くの場合、専門家が中心となって意思決定を行うトップダウン型のアプローチであり、ユーザーの関与は限定的である。さらに、失敗は避けるべきものと位置づけられ、柔軟な修正や反復はあまり行われない。その結果、大きな革新よりも漸進的な改善にとどまる傾向が強い。これに対して、デザグループワークの様子イン思考は非線形かつ反復的なプロセスを重視する。試行錯誤を繰り返しながら進めることで、共感や創造性を基盤にユーザーの真のニーズを把握することを目的とする。学際的かつ協働的に進められる点も特徴であり、ユーザーは観察やインタビュー、テストを通じて深く関与する。失敗は回避すべきものではなく、学びの機会として積極的に活用される。そのため、プロトタイプと検証を重ねることで解決策が洗練され、従来型には見られにくい柔軟性と革新性を持つ、ユーザー中心の解決が実現される。Design Thinking という解決策の自分の研究への影響に関しては下の「本プログラムの影響」で説明する。

グループワークの様子

本講義では「持続可能な生活に興味は示しているものの、毎日の行動にまでは映すことができない学生に対するアプローチを考える」というのがテーマであった。そしてこの課題に対する案を各グループが出すというのが講義の目標だった。そこで二週間のDesign Thinkingの授業をEmpathize, Define, Ideate, Prototype, Testの5つの過程に分けて進められた。まずEmpathizeに関しては、実際にベルリン工科大学に通っている学生にインタビューをし、ユーザーの需要や問題を把握した。インタビューの結果、私のグループは家庭でのフードロスを問題とした。そしてDefineとIdeateの過程で、問題を分析し、問題に対する様々な解決策をとにかく考えた。フードロスを削減するための解決策として、カメラによるスキャンによって残り物を把握し、その残り物からレシピを作成するアプリを作ることになった。最後にPrototypeとTestの過程で、アプリを作って先生や違うグループからアドバイスをもらったりして何度も改善を行った。最終日には各グループ15分ほどのプレゼンを行い、試行錯誤をして完成したアプリを紹介した。初めは英語でのディスカッションやプレゼンテーションに対して抵抗があったが、2週間繰り返し行ったことでだんだん落ち着いて自分の意見を言えるようになり嬉しかった。特に最後のプレゼンに対してはグループ内で何度も練習を行い、そこの言い回しはこう変えたほうが聞いている人が飽きないというようなアドバイスをお互いにした。練習をたくさんしたおかげで、みんなで良いプレゼンをすることができたと思う。

新宮殿

② 観光

まずCultural Programでは土曜日に開催されたポツダム観光に参加した。ポツダムでは初めにガイドの方が地元の建物の建築様式や歴史について説明してくださった。ガイドの方の、ポツダムの街は歴史的な建築様式を崩さないために現代的な建築が禁止されている場所があるという解説の時、日本の共通しているところがあると思い興味深かった。その後はバスで新宮殿に移動し、そこでもガイドさんが宮殿の中の絵画などに関して細かく解説してくださった。Cultural Programに参加して、普段違うクラスの留学生ともたくさん交流することができ楽しかった。平日の授業後には、クラスメイトとベルリンを観光することが多かった。ベルリンで一番大きなモール、ヒトラーがなくなった場所、ユダヤ人の記念碑、ブランデンブルク門、ミニゴルフ、博物館、ブンデスリーガの試合など本当にいろいろなところに行った。その中でも先生の案で行くことになった「Prater Biergarten」という名前のビアガーデンに行ったのが印象に残っている。クラスメイトや先生とビールを飲んだりご飯を食べたりして本当に楽しくかった。水曜日の夜に行ったが、広いビアガーデンは満席で賑わっており、ドイツのビール文化に驚いた。

The Circus Living Hotel

③ 現地での生活

授業期間の2週間は、大学から電車で30分ほどのところにあるThe Circus Living Hotelに滞在した。このホテルはご飯がついていない代わりにキッチンがついており、自分の好きなものを食べることができよかった。ホテルはとても綺麗で、生活するうえで不自由は何一つなかった。最寄りの駅は2つあり、どちらも歩いて10分弱と比較的近かった。そのうちのOstbahnhof駅はかなり大きい駅でICE, RE, RB, S-bahnが通っていた。大学まではS-bahnで一本であり、このS-bahnはとんでもない頻度で来るため毎朝電車の時間を調べなくても全く問題なかった。またOstbahnhof駅はスーパーマーケットやファストフードなどいろいろな店も駅の中にあって便利だった。今回の留学ではじめてヨーロッパに行き驚いたのが、日曜日はほとんどの店がお休みということである。一部の飲食店や大型の駅のお店を除き、スーパーマーケットですら営業していなかった。気になって調べてみるとドイツには閉店法という法律があり、労働者保護や家族との時間を重要視する文化的背景から日曜日や祝日の営業が厳しく規制されていた。日本では日曜日や祝日こそサービス業にとっては働き時であるという考えが主流であるので、文化の違いに驚いた。

本プログラムの影響

まず英語力に関して。正直2週間の講義や友達との会話を通して、スピーキング力やリスニング力が劇的に向上したわけではない。ただディスカッションやプレゼンテーションでの正解のない問いに対して、英語で自分の意見を言う自信は確実についた。日本の講義などで自分の意見を相手に伝えるシチュエーションはほとんどない。しかしほかの国の留学生は講義中やディスカッションの時、自分の意見を正直に言っていて初めは衝撃だった。ただでさえそのような場で自分の意見を言うのに慣れていないのに、英語で伝えなければいけない難しさから、初めは言いたいことを言えない場面があって悔しかった。ただ2週間の講義を通して、最後の数日ではそういう悔しい思いをすることはなくなった。必要のないプライドを捨てて積極的に自分の意見を自信をもっていうことができたと思う。

続いてDesign Thinkingの授業に関して。2週間の講義とアプリ解説を通してDesign Thinkingの重要性を理解した。特に私が研究をしている生活支援工学の分野においても、デザイン思考を取り入れる意義は大きいと思う。生活支援の技術や仕組みは、利用者の多様な状況や価値観に直接関わるため、効率性や既存データに基づいた従来型のアプローチだけでは、真に求められる解決策を十分に導くことが難しい。デザイン思考の枠組みを活用することで、利用者の立場に立った共感的な視点から課題を捉え直し、潜在的なニーズを発見することが可能となる。また、試行錯誤やプロトタイプの検証を重ねるプロセスを通じて、従来の方法では見落とされがちな問題点を修正し、より柔軟で実用的な支援技術を創出できると私は考えている。さらに、生活支援の分野では「万人に一律に適用できる解決策」よりも「個々の利用者や環境に即した多様な解決策」が求められる場合が多い。その点で、デザイン思考が持つ協働性や反復的な改良の姿勢は、利用者中心の視点を研究に組み込み、革新的で持続可能な支援につなげるうえで大きな強みとなる。よって2週間の講義を通して、従来型の問題解決法にとらわれることなく、失敗を恐れずにDesign Thinkingの考え方で研究を進めていきたい。

修士課程では、国際学会に出てみたいという1つの目標がある。今回の留学を通して得た英語で自分の意見を相手に伝える自信とDesign Thinkingという考え方は、この目標に向けて活かせると思った。また今回の留学を通して痛感したスピーキング力やリスニング力の低さ、また語彙力の乏しさをモチベーションにして、継続して英語の勉強に取り組んでいきたい。

この体験談の留学・国際経験プログラム情報

他の関連する体験談

-

協定校シーズンプログラム (ベルリン工科大学) 2024年8月12日~8月23日

- ドイツ

- ベルリン工科大学

- 2024年8月12日~8月23日

- 授業履修

-

協定校シーズンプログラム (ベルリン工科大学) 2023年7月17日~8月11日

- ドイツ

- ベルリン工科大学

- 2023年7月17日~8月11日

- 国際交流・異文化体験、授業履修

-

協定校シーズンプログラム (ベルリン工科大学) 2023年8月14日~8月25日

- ドイツ

- ベルリン工科大学

- 2023年8月14日~8月25日

- 国際交流・異文化体験、授業履修

-

協定校シーズンプログラム (ベルリン工科大学)2022年8月

- ドイツ

- ベルリン工科大学

- 2022年8月15日~26日

- 国際交流・異文化体験、授業履修

-

協定校シーズンプログラム (ベルリン工科大学) ベルリン工科大学 2019年8月

- ドイツ連邦共和国

- ベルリン工科大学

- 2019年8月

- 授業履修