国際交流

国際交流

2014年現在、東工大では、2016年4月スタートに向けた教育システムの抜本的な改革を進めています。

科学技術分野におけるグローバルな課題解決とイノベーションの創出に貢献できる、世界トップレベルの人材を育成することは東工大の使命であり、そのためには東工大に入学してきた優秀な学生の意欲・能力を存分に引き出す教育環境の実現が不可欠であると考えるからです。「世界のトップスクールとしての教育システム」を構築する、「学び」を刷新する、大胆な国際化を推進する を柱とした教育改革を進めるために、先進的な取り組みを行っている海外の21大学を、東工大の教職員が実際に訪問し、調査や意見交換を行いました。主な調査項目は、カリキュラム、サマースクール、学位、ハンズオン教育(体験学習)、アクティブラーニング、PBL科目(課題解決型授業)、クリスマスレクチャー、図書館・学生の自習環境、IT講義室、学習関係施設、寮・福利厚生、海外からの教員の受入れ施設、社会人生涯教育、デザイン工学と、多岐に渡ります。

国 |

大学 |

|---|---|

シンガポール |

シンガポール工科・デザイン大学 シンガポール国立大学 南洋理工大学 |

国 |

大学 |

|---|---|

アメリカ合衆国 |

マサチューセッツ工科大学 ハーバード大学 ブラウン大学 カリフォルニア大学バークレー校 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 カリフォルニア工科大学 |

国 |

大学 |

|---|---|

英国 |

英国王立科学研究所 インペリアル・カレッジ・ロンドン ケンブリッジ大学 シェフィールド大学 マンチェスター大学 |

ベルギー |

ルーヴェン・カトリック大学ルーヴェン ルーヴァン・カトリック大学ルーヴァン・ラ・ヌーブ |

オランダ |

デルフト工科大学 |

ドイツ |

アーヘン工科大学 |

イタリア |

ミラノ工科大学 |

スイス |

スイス連邦工科大学チューリッヒ校 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 |

これらの海外視察についての報告会が、5月15日に学内で開催されました。視察者が、東工大の教育改革に取り入れたほうが良いと提言した先行事例について、教育改革の柱に沿っていくつか紹介します。複数の大学で、共通する先進的取り組みが見られました。

カリフォルニア工科大学ではカリキュラム委員会が、カリキュラム体系のデザインを行っています。外部の意見も取り入れるため、企業や他大学教授を含む諮問委員会が設置されています。2年ごとに、教員と学生で全講義科目の評価を行い、フィードバックしています。

シンガポール工科・デザイン大学でも、ひとつの科目に複数の教員やスタッフが関わることは珍しくなく、多くの科目で複数指導体制を取っています。

教育の質の向上のためには、教員の教育スキルも必要です。

スイス連邦工科大学チューリッヒ校では、どんなに研究者として優秀であっても、博士後期課程の学生はテーチングアシスタントとして教育活動に関わることが義務付けられています。大学からの経済的支援を担保するとともに、将来大学教員になった時のための重要なトレーニングとなります。

工学系長同士の会談

(左手前がカリフォルニア工科大学、右手前が東工大)

実習を伴う授業では、カリフォルニア工科大学でも、学生アシスタントが大きな役割を果たしています。月15万円程度の高い給料が得られる代わりに、週20時間拘束されるため、時間的負荷は非常に大きいといえます。しかし、教える技術を習得できるということ自体を、学生自身が自分のキャリアの中で重要視しています。また、教員・学生アシスタントに対して、効率的な考え方、講義の設計を実践的にサポートするセンターが置かれています。

マサチューセッツ工科大学では、実際に手を動かして学ぶスタイルが教育の根幹をなしています。そのため、見る側も見られる側も刺激を受けられるようなガラス張りの教育用実験室や工作室が、キャンパス内の至るところに配置されています。また、学生が気楽に集まって自習したり、ディスカッションしたりできるスペースも豊富です。飲食スペースと、その周りに学生が集まることのできる仕組みが、学内に複数あります。

デルフト工科大学の建築学部棟では、全館改修計画に際し、研究・教育個室、会議室、倉庫等を原則全て共有化し、ワークスペース、カフェ、レストラン、図書館等の共有スペースを大幅に増やしています。また、工業デザイン学部では、大空間の中に、多様なスタイルの学びの空間を整備しています。このように、学生が目的や状況に合わせてスペースを選択できるようになっています。

デルフト工科大学 工業デザイン学部棟 内部

図書館においては、アクティブラーニング用のスペースを充実させている例もありました。たとえばシェフィールド大学では、2007年にラーニングコモンズ(※)と図書館を融合した施設が新設されました。様々な内装の学習スペースが設置されており、壁一面が議論のためのホワイトボードになっている部屋もあります。

(※)複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」を提供するもの。その際、コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく、それらを使った学生の自学自習を支援する図書館職員によるサービスも提供する。

学生が主体的に学ぶためには、途中でコースの変更が可能であるという柔軟性も、ある程度必要です。

デルフト工科大学では、あるプログラムにすでに登録した学生が、運営委員会に申し出ることで、他のプログラムあるいは自分独自のプログラムに移ることができます。変更のためには、学部長が指名した5名程度の教員からなる委員会の承認が必要です。この制度を利用すると、他学科や他大学の科目、あるいは自分の課外活動を単位として認定することも可能となります。

アーヘン工科大学との会談(中央がKrieg副学長)

アーヘン工科大学も独自の方式をとっています。学生が、自身の能力や適性を理解しないまま所属コースを選択するのを防ぐため、コース所属前に自己評価テストを実施させ、自身の適性を再認識させています。また、学生はコース所属後も、途中でそのコースを自由に変えることができます。変更の際には、審査会が学生の単位をチェックし、共通科目等の単位の振り替えを行います。

入学してすぐに、最先端科学・技術を体感し、学ぶことの大切さに気づかせることも重要です。クリスマスレクチャーは、そのためのヒントになるはずです。

英国王立科学研究所によるクリスマスレクチャーは、1825年から188年に渡ってクリスマスの時期に実施される、著名かつ卓越した科学者を講師に迎えた、11~17歳の少年少女向けの科学実験講座です。講師を取り囲む階段状の施設で、実験・デモンストレーションをふんだんに取り入れた講義は、聴衆に科学の面白さを伝えます。さらに特筆すべき点は、レクチャーの講師本人の研究内容・研究成果が全く語られなかったことです。基本的な科学の考え方を伝えることに軸足をおく教授態度は、学生に基礎を教える際に重要です。

英国王立科学研究所レクチャーシアター (協力:ブリティッシュ・カウンシル)

デルフト工科大学では、学部3年の前半において、留学や企業インターンシップなどの活動を推奨しています。また、学生単独のプロジェクト(例:国際ソーラーカーレースへの参加)を、正規の学修として認めています。

南洋理工大学も、ビジネススクールだけで3つのインターンシッププログラムを運営しており、学生は30以上の国に行くチャンスがあります。

三島 良直 学長(当時)

以上に見てきたような先行事例・提言内容を参考に、東工大は教育改革を推進して参ります。

学部と大学院が一体となって教育する新体制を構築し、カリキュラムや講義などを全面的に見直すとともに、世界に対して積極的に公開し、世界のトップスクールとしての教育システムを構築します。また、世界トップクラスの大学とのカリキュラムや授業内容の整合性を考慮し、単位互換を容易にするチューニングが可能な教育システムへの転換を進めます。

さらに、学生が自らの興味・関心に基づいて広く、かつ、体系的に学べるようにカリキュラムを刷新し、学びを「年次進行を基本」から「何をどれだけ学んだかを基本」に改めます。そして、教育の密度を高め、学生の成績評価と修了認定を厳格化します。

このような世界トップクラスの教育システムをもって、東京工業大学の教育を世界に発信し、本学を世界から優れた人材が集結する交流の拠点に高めていきます。理工系総合大学としての本学の特色・強みを活かしつつ、海外から多くの学生を受け入れ、海外へ積極的に出て行く学生を育てます。

現在、より具体的な制度設計を進めています。東工大の教育改革に、ぜひご期待ください。

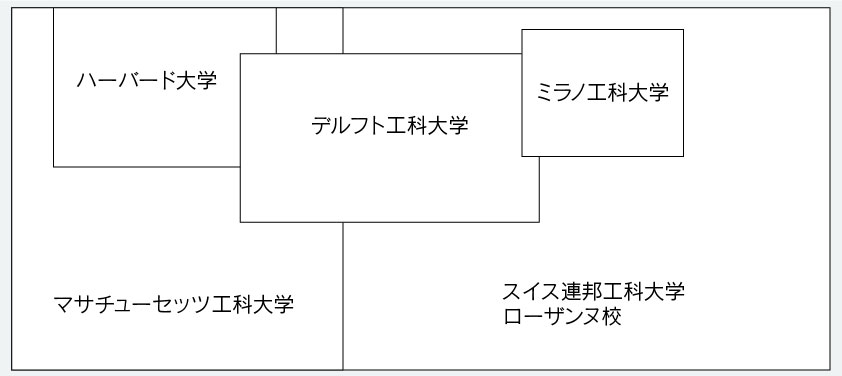

ページ先頭の画像内で使用した写真の大学は左の通りです。

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2014年6月掲載