大学院で学びたい方

大学院で学びたい方

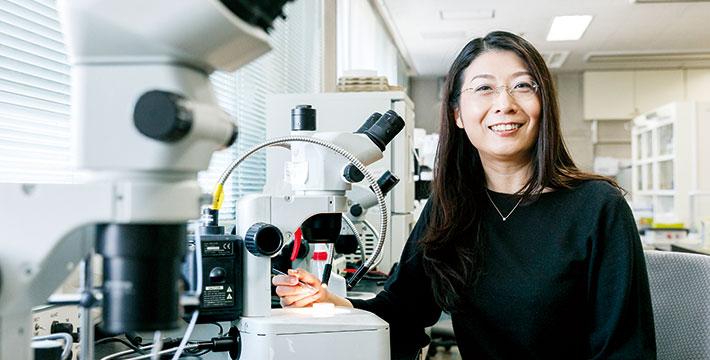

2017年10月、国際科学誌「Nature Ecology & Evolution」に掲載された東工大の田中幹子准教授らのグループの論文が、進化や発生などを研究する世界中の研究者から注目を集めた。

それは従来の定説を覆すものだったからだ。

田中准教授の専門分野は、英語表記から“エボデボ”と略される「進化発生学(Evolutionary Developmental Biology)」。

様々な生物がどのように形態を変えて進化してきたか、その発生プログラムの変遷を解明することが大きな研究テーマだ。

1993年、大阪市立大学 理学部生物学科 卒業。1998年、東北大学 大学院理学研究科 生物学専攻 後期博士課程 修了。日本学術振興会海外特別研究員等(1998年 ロンドン大学、1998〜2003年 ダンディー大学)、上原ポストドクトラルフェロー(オレゴン大学)を経て、2004年より東京工業大学 大学院生命理工学研究科 生体システム専攻 助教授(現在の准教授に相当)。2016年より現職。日本発生生物学会、日本動物学会、日本分子生物学会、日本進化学会に所属し、それぞれ役員、評議員等を歴任。博士(理学)。

現在、陸上で生活しているヒトを含む脊椎動物は、すべて海から陸に上がってきた生き物たちの子孫だ。約3億5千万年前のデボン紀後期、初めて陸に適応した脊椎動物は両生類だが、その先祖は四肢のようなヒレを持つすでに絶滅した肉鰭(にくき)類と呼ばれる原始的な魚類の仲間と考えられている。現存するシーラカンスやハイギョなどが肉鰭類で、田中研究室でモデル生物として扱うサメやギンザメなどの軟骨魚類はそのまた先祖にあたる魚類の特徴を今に伝えている。

「私の研究室では、特にパターンがはっきりしている脊椎動物の四肢(手足)を研究対象としてきました。四肢を持つ動物の前肢と後肢は、それぞれ魚類の胸ビレと腹ビレから進化したと考えられます。サメやエイ、ギンザメなど軟骨魚類は魚の中でも原始的な状態を持っている仲間で、脊椎動物の四肢の進化の過程をしらべるのにふさわしいモデル動物なのです」(田中准教授)

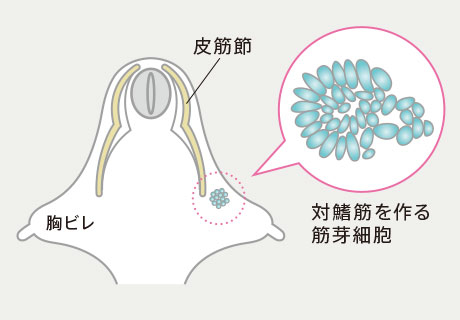

脊椎動物の骨格筋はすべて「皮筋節」という基本構造から作られている。ところが手足など、胴体から離れた筋肉は皮筋節から分離した「遊離筋」と呼ばれる移動能力を持つ筋芽細胞(増殖して筋肉になる細胞)が増殖して作られていく。今回、注目された研究は、原始的な軟骨魚の胸ビレと腹ビレの筋肉がどのように作られるかを明らかにしたものだ。

「これまで軟骨魚類の対鰭(ついき/胸ビレと腹ビレの総称)の筋肉は、遊離筋ではなく、骨格と同じ皮筋節がヒレの中に伸びて作られるものだと考えられていました。1930年代に、ヨーロッパの生物学者がこの説を唱えて、70年後の2000年に科学誌「Nature」にその説を支持する論文が掲載されて“定説”化しました。でも、私を含む何人かの研究者はその定説にずっと疑問を抱いていたのです」(田中准教授)

サメの遊離筋で発現している分子の分布の3D画像

そこで田中准教授らの研究グループは、軟骨魚であるトラザメ属の胚を使って対鰭筋の発生メカニズムをあらためて検証した。その結果、トラザメ属の対鰭が遊離筋の特徴を有する筋芽細胞からつくられることが明らかになった。この発見は生物学の常識を覆すものであり、海外からの問い合わせも多数あったという。

「その細胞は皮筋節から離れるとすぐに塊状になってしまうのですが、岡本さんが作成した切片やそれを元に構築した3D画像などから、皮筋節から分離した筋芽細胞であることをはっきり確認できました。この発見は、遊離筋による四肢発生のメカニズムが、これまで考えられてきたよりずっと古い起源を持つものだと示すものです」(田中准教授)

トラザメ胚の対鰭における対鰭筋発生様式の模式図

実験用のトラザメとゾウギンザメ。

写真の右の青いゾウギンザメは軟骨を染色している

田中研究室ではこれまでにも、ヒレから四肢への進化の過程で、前側(親指側)と後側の領域のバランスがシフトしたことを、やはりトラザメ属の胚を使った研究で明らかにし、その原因遺伝子の発現を制御するゲノム配列が変化していることを見出している。また対鰭を持たない、さらに原始的な脊索動物であるナメクジウオを使って対鰭の起源についても研究してきた。

「地球上には多種多様な生き物がいます。進化の歴史の中でそうした多様性がどのように生まれてきたのか?ヒレから四肢へ進化してきたのはなぜか? 正しい位置に手足が形成されるための発生プログラムはどのようなものか? なぜ動物の四肢の形態はバラエティーにあふれているのか?…進化に関わるそんな疑問の一つひとつにアプローチしていきたいと思っています」(田中准教授)

田中准教授が「発生」や「進化」という研究領域を意識したのは高校生の頃だった。

「高校の授業で、ヒトの受精から赤ちゃんになるまでの胎児の映像を見て、こういうことを研究したいと思いました。医師になろうとは考えず、自分で操作する研究者になりたいと思ったんです。でも高校生の時は『生物』が苦手でした。暗記科目だったから…。実は今でも暗記はすごく苦手(笑)」(田中准教授)

学部時代には海産生物であるホヤを題材に進化に関わる研究に取り組み、大学院ではニワトリを使って手足の形態形成について研究した。その後、英国と米国での研究活動を経て、「進化」と「形態形成」の両方を取り込んだ現在の田中研究室のベースが築かれていく。

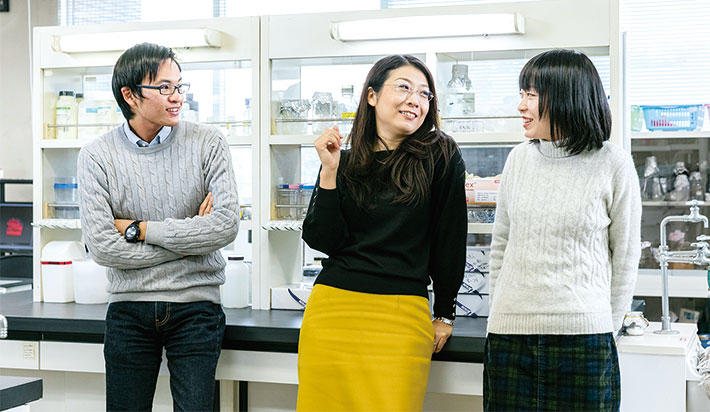

「人生は一度きりしかないので好きなことをやりたい、とずっと思ってきました。だから、今は楽しいですよ。といっても研究は私一人でできるものではありません。東工大のサポートや優秀な学生たちの頑張りに支えられ、さらに海外を含む外部の研究者との連携も研究には必要不可欠です。今回のトラザメによる対鰭筋の発生メカニズムの研究も東大や理化学研究所、またスペイン・バルセロナにある生命科学分野の研究機関CRGの研究者らとのチームによるものでした」(田中准教授)

研究のアプローチが多いこともあり、共同研究することで、1人で出来ることの限界を超えていくのが醍醐味だと語る。

対鰭の起源について熱く語る田中准教授

研究室ではサメ以外に、メダカ、ゼブラフィッシュ、カエル、ニワトリ、エミュー、ゾウギンザメ、原始的な無顎類であるヤツメウナギなどの生物が成体、卵、胚などの状態で研究に使われ、学生たちがそれぞれの研究テーマに取り組んでいる。

「生命現象は、決して教科書通りではありません。研究は時に予想もしなかった結果になることもあります。でも、実はそちらの方が面白い。予想外の結果から新しい事実が見えてくるかもしれません。今回の私たちの研究成果でも分かるとおり、いま定説とされていることだっていつか覆るかもしれないのです。生命科学に限らず、科学者として大切なのは、自分の目で観察することですね」(田中准教授)

インキュベーターで孵卵中の実験用のエミュー卵

田中准教授は、「何か役に立つことを研究したいわけではなくて、自分なりに面白いと思ったテーマ、疑問に思ったテーマ」に取り組んでいきたいと語る。

「たとえば同じ種でも周囲の環境で形態が変わるのかということに興味があります。夏と冬ではまったく羽色が異なる鳥がいますし、昆虫のアリは女王アリ、兵隊アリ、働きアリなど役割りに応じた形態になります。そういった例で見られるような環境に適応した形態変化は、どういう発生プログラムにより制御されているのか…こうした私の研究的関心はすぐに世の中の役に立つわけではありません。でも、進化や生命の根本にあるルールを知ることは科学の進展にとって大切なことだと思うのです」(田中准教授)

最新のゲノム解析技術などを駆使して進化の謎に迫る田中研究室。技術的に難しい軟骨魚類をモデル動物としたその研究活動は、国内では他に類を見ないもので、今回の発見によって国際的に熱い視線が注がれている。

「得意か、得意じゃないかではなく、自分が好きなことをしよう! 研究は楽しんでできることが大切」という田中准教授と学生たちのチャレンジはまだまだ続く。

岡本恵里 Eri Okamoto

大学院生命理工学研究科 生体システム専攻※

博士後期課程3年

研究成果が反響を呼び、苦労が報われる瞬間も

私はもともと東京海洋大学で性別が変わる魚として知られる南米産のペヘレイという魚の研究をしていました。その過程で「エボデボ=進化発生生物学」のことを知り、大学院でこの分野の研究をしている研究室を探して東工大・田中研究室にたどり着いたのです。魚のヒレが手足に変化していく……進化の中でもドラマチックな形態変化を扱っていることに大きな魅力を感じ、この5年間、田中先生とともに研究に取り組んできました。今回、その研究成果が反響を呼び、さまざまな苦労が報われた気持ちです。女性研究者としての強さと明るさ、そして抜群のコミュニケーション能力を持つ田中先生はいつも私のお手本でした。今年度限りで私は就職のため研究室を離れますが、社会人になってからは博物館や水族館で生物や進化についてのボランティアガイドをしたり、この研究室で培ったものを様々な形で社会に還元していきたいと思っています。

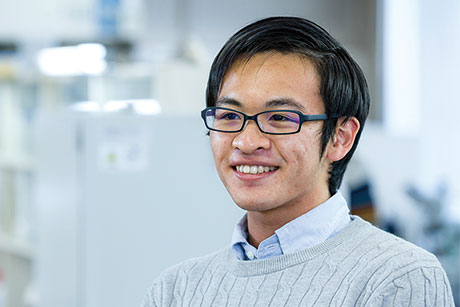

甲斐圭一 Keiichi Kai

生命理工学部 生命科学科※

学士課程4年

誰も知らない生命の神秘を自分が最初に発見する喜び

1年生の時に田中先生の授業を聞いて、進化という研究分野に壮大なロマンを感じました。その後も田中研究室に入ることを目標に勉強してきて、4年になって晴れてメンバーとなりました。現在、先輩から受け継いで魚のヒレから四肢への形態変化について研究しています。研究自体はとてもやりがいはあるのですが、実験におけるなれないDNAの操作等に苦戦中。今のところ上手くいかないことの方が多く、なぜ失敗するのか、その理由もわからないこともあります。でも、まだ誰も知らない生命の神秘を自分が最初に見つけるという夢があるので、あきらめず地道に取り組んでいくつもりです。

田中先生のすごいところは、とにかくどんどん新しい研究アイデアが出てくるところでしょうか。私たち学生はそんな先生のチャレンジ精神に鼓舞されながら、まだまだわからないことの方が多い生命や進化への視野を広げています。

2015年度以前の所属です。2016年度以降の入学者は学院・系で学びます。詳細は学院・類・系・コースの関係をご覧ください。

本インタビューは東京工業大学のリアルを伝える情報誌「Tech Tech ~テクテク~ 33号(2018年3月)」に掲載されています。広報誌![]() ページから過去に発行されたTech Techをご覧いただけます。

ページから過去に発行されたTech Techをご覧いただけます。

(2017年取材)