大学院で学びたい方

大学院で学びたい方

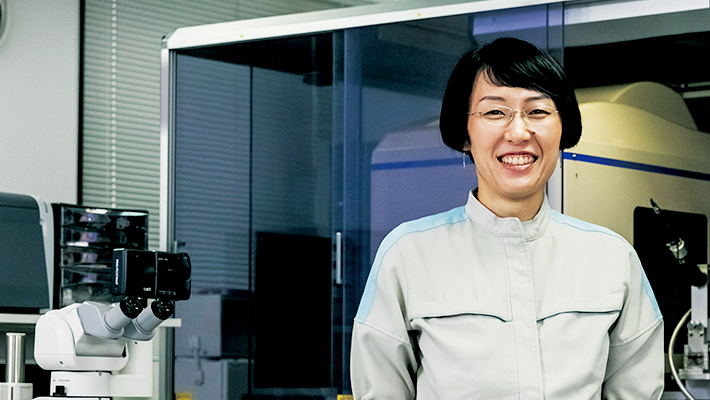

第一三共RDノバーレ株式会社

生物評価研究部 構造生物グループ

博士(工学)

医薬メーカーの創薬部門の研究者として、がんや免疫性疾患をはじめさまざまな難病に効果がある新しい医薬品開発の一角を担っています。

創薬は大勢のスペシャリストたちがそれぞれの専門分野を生かしながら役割分担して進められる一大プロジェクトです。

私の担当は「創薬標的タンパク質のX線結晶構造解析」。人間の身体にはおよそ10万種類のタンパク質が存在しています。薬はその中の特定のタンパク質=「標的タンパク質」と結びつき、その働きをコントロールすることで病気の症状を抑えます。私はそうした「標的タンパク質」の構造を原子レベルで観察し、どの原子がどのように作用しているか…などを調べています。

「標的タンパク質」を探索するスペシャリストから渡されたサンプルを受け取ることから私の仕事が始まります。

選ばれたタンパク質で高品質の結晶をつくり、その結晶に特殊な装置でX線を照射します。すると光の回折現象により一定の方向に光が集まり、スクリーン上の斑点として観察できます。その斑点の密度や濃淡をコンピュータ解析すると、もともとの分子構造を復元することができるのです。X線を照射する装置は社内にもありますが、特に強力なX線源が必要な場合には兵庫県佐用郡にある大型放射光施設「SPring-8(スプリングエイト)」や茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構の「PF(フォトンファクトリー)」を利用することもあります。

1つの薬を開発するまでには10年以上かかることも珍しくないですし、研究の成功率も決して高くありません。しかし苦労や困難も多い分、やりがいも非常に大きな仕事だと感じています。

東工大には第7類に入学し、生命理工学部生物工学科※1に進みました。きっかけは受験勉強の息抜きに読んだ本で「これからはバイオの時代!」と直感したからです。

大学に入って嬉しかったのは、周囲は話が合う理系の学生ばかり(笑)で、好きな専門分野を中心に学べる環境だったこと。ただ東工大の場合、高校では苦手意識があった文系科目もとても興味深く学べましたよ。

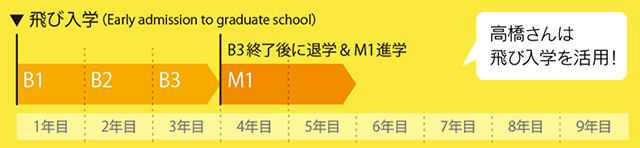

こんな考えもあるんだ!と、これまで知らなかった知識の幅広さに驚きながら、学部※2時代はどの科目も満点を目指して思いっきり勉強しました。おかげで3年次で大学院入試を受験できる資格を得て、「飛び入学」制度で4年目からは修士課程に進学。

三原久和先生の研究室で、人工的に合成したペプチドの研究に取り組んでいました。ペプチドとは小型のタンパク質のことで、比較的自在にいろいろな種類を合成することができます。入学したときは大学院進学すら考えていませんでしたが、飛び入学した時に博士後期課程への進学を心に決めていました。

2016年度以降の入学者は、生命理工学院生命理工学系に進みます。

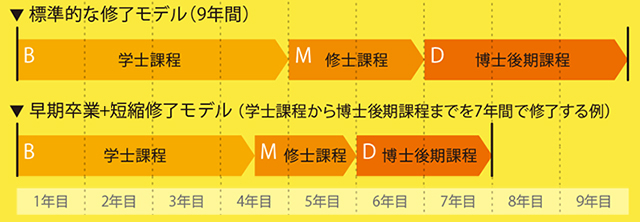

2016年の教育改革により、学部と大学院が一つとなった「学院」が誕生しました。学院では、学士課程、修士課程、博士後期課程を継続的に学修しやすい独自の教育カリキュラムを提供しています。

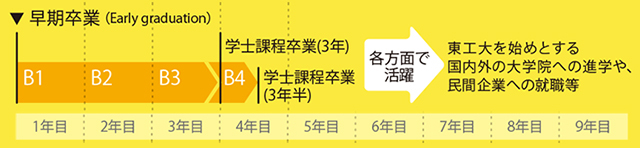

東工大は、学士課程と修士課程、修士課程と博士後期課程の教育カリキュラムが継ぎ目なく学修できる「学修一貫・修博一貫」の教育体系を整えています。意欲と能力のある優秀な学生には、飛び入学・早期卒業(学士課程)、短縮修了(大学院課程)が可能な履修システムになっており、ここでは学士課程からの飛び級制度についてご紹介します。

そこまでは順調だった私のキャリアパスですが、大学院進学後に挫折が待ち受けていました。それまでは習ったことを覚える、いわば受験勉強の延長線上での勉強をしてきました。ところが大学院での「研究」はまったく違います。研究テーマの設定から、どのように研究を進めるべきかまですべて自分で考えなくてはなりません。また、学会で他の方の研究発表を聞く時も表面的な内容だけでなく、細かいところまでキチンと聞き取り、批判や自分の研究に生かすことも考えなければなりません。学部の時は楽しさしか感じなかったのに、大学院では悩んだり、壁にぶちあたったり…まさに紆余曲折の5年間でした。そんな中で支えとなったのは三原先生。学生の自主性を重んじて、私たち一人ひとりの考える力を伸ばす指導をしていただきました。とても感謝しています。

大学院修了後は、自分の適性を考えて、大学院で学んだ知識とスキルを生かして働ける製薬会社を選びました。博士卒の場合、博士時代の研究と関係ある仕事を担当するケースが多いです。私は自分の研究とは全く違う「X線」の担当になりましたが、大学院で培った研究への取り組み方が今に役立っています。

会社には博士号取得者が多いですよ。海外の学会や共同研究などでは「Ph.D.」の有無で評価が異なりますし、企業の研究者を志望している方にも、私は可能性が広がる博士号取得をお勧めしたいですね。

自分の能力不足や既存技術の限界を言い訳にせず、どのような標的タンパク質でもその構造を明らかにしていきたい。それが私の目標。日々の努力が、やがて難病に苦しむ人を救うことになると信じています。

修士課程で初めての学会発表。三原先生と。

三原先生主催の国際学会に研究室の仲間と参加。

外国人研究者との交流も多く、英語が苦手で緊張しました。

高橋瑞稀

たかはし みずき

Profile

2002年3月、東京工業大学 大学院生命理工学研究科 バイオテクノロジー専攻(三原研究室)博士後期課程修了。大学院での研究テーマは「機能性ペプチドライブラリの設計・合成・評価」。

本インタビューは東京工業大学のリアルを伝える情報誌「Tech Tech ~テクテク~ 30号(2016年9月)」に掲載されています。広報誌ページから過去に発行されたTech Techをご覧いただけます。

(2016年取材)