研究

研究

vol. 14

量子ナノエレクトロニクスセンター

大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 准教授

河野行雄(Yukio Kawano)

「光と電波、この二つは一見別の次元のものと思われがちですが、実はどちらも同じ電磁波の一種です。光と電波を区分しているのは周波数です。」

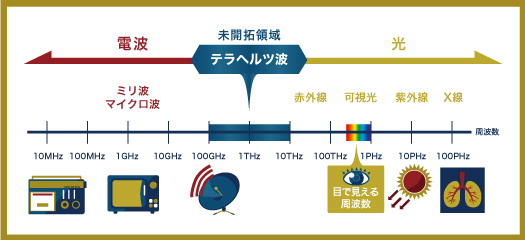

自らの専門である「テラヘルツ波」について説明するにあたり、河野はこう前置きした。電磁波とは、先ほどの光や電波といった電界や磁界の振動が空間や物質の中を伝搬していく物理現象のことで、光よりも波長の短いγ(ガンマ)線やX線といった放射線から、波長の長いマイクロ波や放送用の電波まで、実に広範にわたって存在する。

テラヘルツ波とは、この「光」と「電波」の中間の周波数帯域、1THz(テラヘルツ)前後の電磁波を指す。これまで色々な可能性を指摘されながら、光や電波を使っている分野の人々には“扱いにくい領域”として、長い間日の目を浴びなかった。それが、近年最も可能性を秘めた未開の電磁波として、世界中から注目を集めている。

図1 : テラヘルツ波の周波数領域

テラヘルツ波は、電波のような「透過性」とレーザー光線のような「直進性」を兼ね備えた多様性に富んだ電磁波である。まず、テラヘルツ波は紙や木材、プラスチックなどに対しては透過しやすい特徴を持つため、透過の度合いに応じた画像を得ることができ、その形からその物質が何であるかを非接触で判別できる。テラヘルツ波の直進性は、ミラーで反射させたり、レンズで集光させたりなどの処理を可能にさせる。また、テラヘルツ波を物質に当てると半導体の格子(結晶)や生体高分子の振動と共鳴して電磁波エネルギーが吸収され、物質固有のスペクトル(分光)が現れる。その特性が物質により異なるため、例えば事前に医薬品などの分光検査を行っておくことで、そのデータと対比して非破壊検査で不純物を見分けることもできる。この他にも、半導体やICカードの検査、食品の異物混入防止対策、植物の水分モニタリング、封筒内の毒物検査、絵画や紙幣などの文化財検査(補修・偽造防止)、さらにはガン細胞を正常な細胞と見分ける病理検査など、多岐にわたり応用が可能だ。

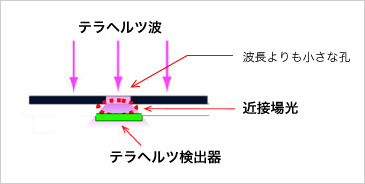

しかし、元来テラヘルツ波には開発の妨げとなる二つの大きな弱点があった。一つは画像化した場合に解像度が低いことだ。画像は、対象となる物体に光波や電波を当て、その反射や透過具合によって描かれる。当てる波長が短ければ細かく描けるため解像度が上がり、長いと粗くなる。テラヘルツ波は光よりも波長が長いため画面が粗くなってしまう。もう一つのデメリットは、テラヘルツ波の特性に合った検出器が開発されていなかったことだ。テラヘルツ波は光として計測するにはエネルギーが低く、電波として計測するには周波数が高すぎることから、検出感度が極めて悪かった。このため測定にはテラヘルツ波の発生を大出力化する必要があり、システム全体が大型化する問題があったのである。

微弱であるがゆえに検出しにくく、拾えても使い物にならない。そんなテラヘルツ波の弱点克服に挑んだのが、河野だった。

図2:検出方法の仕組み

続いて、小型でかつ周波数帯の広い分光装置の開発に挑んだ。コンパクトかつ広い周波数帯を有する素材として、2010年にノーベル物理学賞を受賞した炭素素材であるグラフェンを採用。これにより、0.76テラヘルツから33テラヘルツまで一気に周波数帯が広がり、広帯域の分光測定が可能となった。さらに、2014年には米国ライス大学、同サンディア国立研究所と共同で、カーボンナノチューブを板状にしたカーボンナノチューブアレイを用い、室温で利用できるテラヘルツ波検出器の開発に成功する。

「グラフェンは炭素でできた六角形の骨格をシート状にしたもので、理論的には電子の質量がゼロの素材です。電子の速さは光の約300分の1であり、他の材料に比べると非常に高速です。一方、カーボンナノチューブは一次元の線上の材料で、ナノチューブの向きにテラヘルツ波の電界の振動があるとテラヘルツ波を検知し、垂直の向きに振動があるときには検知しません。この性質を応用したのが開発した検出器になります。」

加えて、従来のテラヘルツ波検出器というのは感度を上げようとすると冷やさなければならなかった。それをカーボンナノチューブアレイにより室温で使えるようにした点でも、画期的な開発として評価されている。

大学・大学院と東大で学んだ河野は、引き続き東大で助手として量子ホール効果[用語3]など半導体物理の研究を続ける。実は、この時河野はすでにテラヘルツ波に少なからず興味を示していた。「純粋に半導体の中を覗いてみたかった」という河野は、高解像度なテラヘルツ波計測が半導体の可視化に寄与する可能性を感じていたのだ。しかし、当時は半導体の基礎研究の方に軸足を置いていた。

河野がテラヘルツ波を利用した研究に本格的に挑んだのは、理化学研究所に移ってからのこと。「理研の良い点は、何と言っても垣根が無いことです」と自身も強調するとおり、理化学研究所には物理や化学、生物といった縦割りに徹することなく、必要が生じれば異分野の研究室にも足を運ぶといった自由な風潮があった。半導体物理の可能性をもっと広い視野で探ってみたいと考え理研に移った河野は、そのツールとしてテラヘルツ波がちょうど合致していることに着目し、テラヘルツ波の開拓と応用に重点を置いた研究に取り組み始める。

2011年に東工大に移ってからは、バイオテクノロジーを含め産業応用を視野に入れつつ企業と共同研究を行うなど、さらに一歩踏み込んだ研究活動にも手を広げている。一方で、単一分子計測や基礎的な研究の探求にも余念がない。

「例えば固体物理で、固体の中の量子状態、電子が波として保っている性質をテラヘルツ波で観測し、コントロールして状態を変えていくなど、将来展望を秘めた研究も進めています。」

実際、電子の波と波が干渉している状態でテラヘルツ波を当てると、その性質が崩れるという結果はすでに得られた。それを再び元の状態に戻すことができれば、制御が可能となる。その一歩手前まで来ている。

一方で、実用面ではまだまだ課題も多い。例えば、計測機器の価格が高価なことは普及を妨げる大きな要因だ。現在主に使用されているフェムト秒[用語4]レーザーと呼ばれる機器は開発コストを下げるのが困難なこともあり、大量生産が可能な半導体チップを使った高感度で低雑音の半導体検出器開発が急務となっている。

もう一つ、検出器の感度を上げることと同時に、発振器の強度を上げることも必要になってくる。この発振器についても、国内外で研究が盛んに行われており、東工大では現在浅田雅洋教授が中心となって研究・開発を進めている。

理系に目覚めながらも、子どもの頃から内外の古典文学など本を読むのが大好きで、文系に進むことも考えたことがあるという。河野の頭のなかには、ものごとを分け隔てるという概念がそもそも存在しない。理化学研究所で理学から工学の道へと幅を広げていったように、何事にもごく自然に向き合ってきた結果が今につながっている。自らの歩んできた道を振り返りながら、河野は言葉を紡ぐ。

「私は、理学と工学は学問としてつながっていると自らの経験から実感していますので、もっとお互いが相互に連携を取りながらそれぞれの分野を極めていく、あるいは新たな分野を切り拓いていくことが、未来の科学の発展にも貢献することになると信じています。だからこそ、学生の皆さんには、まず自分の研究の基礎になる部分を、上辺だけでなく深いところまでしっかりと掘り下げていって欲しいですね。そこから世界は限りなく広がっていきますので。」

用語説明

[用語1] マイクロメーター : 1マイクロメーターは10-6メートル、100万分の1メートル、つまり0.001ミリメートル。

[用語2] ナノメーター : 1ナノメーターは、10-9メートル、10億分の1メートル、つまり0.000001ミリメートル。

[用語3] 量子ホール効果 : 半導体の異種接合界面など電子を平面に閉じ込めて作られる2次元電子系を、低温かつ強い磁場のもとに置くと縦抵抗がゼロになり、ホール抵抗が量子化する現象。1985年と1998年には、この効果の研究成果がノーベル物理学賞を受賞している。

[用語4] フェムト秒 : 1フェムト秒は10-15秒(1000兆分の1秒)。

河野行雄(Yukio Kawano)

量子ナノエレクトロニクスセンター

大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 准教授

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2015年5月掲載