研究

研究

vol. 22

環境・社会理工学院 融合理工学系 教授

灘岡和夫(Kazuo Nadaoka)

地球上の生物は、40億年という長い年月の中で、変化を続けて今に至っている。その数は、すでに絶滅した種も含めると実に3,000万種にのぼるとも言われる。さまざまな生物群集は、互いに相互作用を及ぼしつつ、それらが置かれている環境とも影響を及ぼし合っている。この相互作用系を生態系と呼ぶが、何らかの人為的な影響によってそのバランスが崩れれば、生態系の健全性は失われていく。

灘岡らは20年ほど前より、沿岸生態系の保全の観点から幅広い視野で調査・研究を進めている。具体的には、サンゴ礁をメインとした温暖な海域の沿岸生態系を環境リスクから守るために、さまざまな角度で調査や分析を行い、地域にフィードバックをしている。

「実は、サンゴ礁の生態系というのは、特に危機的状況にある沿岸生態系の一つなのです。2010年10月に『生物多様性条約第10回締約国会議』、通称CBD-COP10が名古屋で開催されましたが、その中に『愛知ターゲット』と呼ばれる参加国の合意目標が掲げられました。その20項目ほどある目標のひとつとして、サンゴ礁の生態系の保全が名指しで訴えられたのです。それほどに、サンゴというのは危機的な状況を端的に示している『指標生態系』なのです。」

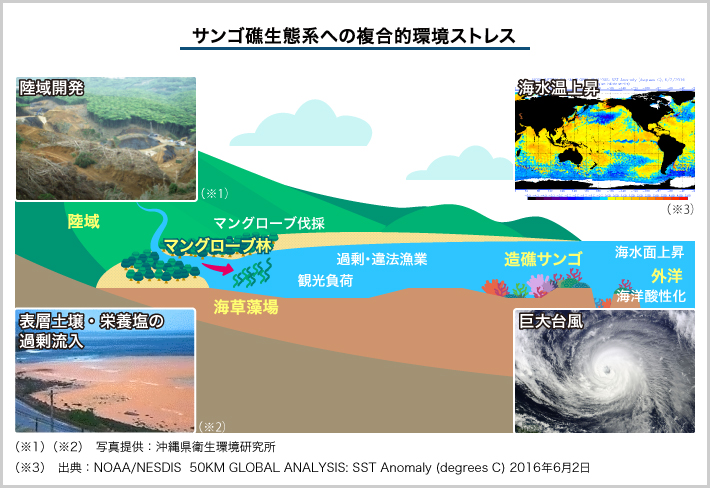

現在、地球上の熱帯・亜熱帯の海域に広がるサンゴ礁を脅かしている環境要因は、地球環境変動というグローバルなスケールの因子のみならず、ローカルなさまざまな人為的な環境負荷要因が複雑に絡み合いながら引き起こされていると灘岡は指摘する。

沖縄・石垣島での野外調査の様子

例えば、沖縄のサンゴ礁。赤土問題と呼ばれる周辺陸域からの表層土壌流入や、過剰な栄養塩の流入、さらにはそれによって助長されていると考えられているオニヒトデの大量発生といった諸問題が生態系保全上の課題になっている。それに加えて、地球温暖化によりサンゴが真っ白く変色する「白化現象」が大きなダメージをもたらしている。1998年と2007年には、琉球列島の各地のサンゴ群集がこの白化現象に見舞われ大打撃を被ったことは記憶に新しい。さらに2015年から今年にかけても、過去最悪レベルのサンゴ白化が地球規模で発生している。

「サンゴというのは動物で、自分自身でも触手を使ってプランクトンなどを捕食しているのですが、それによって得られるエネルギーの割合は必要とされる量の限られた割合でしかなく、残りの多くは、自分自身の体中に無数に共生させている植物プランクトンの一種である褐虫藻(かっちゅうそう)から得ているのです。白化という現象は、この褐虫藻の大部分が色素を失うことで、真っ白に見えるのです。」

植物プランクトンが色素を失うということは、光合成ができないことを意味する。そうなれば、本来そこから生成される栄養を得ることができず飢餓状態になり、やがてサンゴは必然的に死を迎えることになる。サンゴが死ねば、サンゴをベースとした食物連鎖の上に成立している生態系全体にもダメージが及ぶ。生態系への負の連鎖は計り知れない。

「制御可能性の観点から考えると地球温暖化の傾向はしばらく続くと見なければなりません。したがって、サンゴ白化のリスクは今後より高まっていくと考えざるを得ません。生態系保全の観点からポイントとなるのは、いわゆる生態系の持つ回復力(レジリエンス)です。つまり、白化をもたらす夏場の高海水温は今後も数年に1回程度の頻度で発生し、しかもその間隔が今後次第に短くなっていくことが想定されます。そうすると、白化が発生した後のサンゴ群集の回復をいかに早めるか、すなわちレジリエンスを高めるかということが大変重要な視点になります。レジリエンスを高めるには、周辺陸域からの赤土や過剰な栄養塩の流入など、常態化しているローカルな人為的環境負荷をできるだけ抑え、サンゴ礁生態系の健全性を高めておく必要があります。しかし、残念ながら、サンゴ礁生態系のレジリエンスはむしろ減退傾向にあります。その減退傾向をいかにして食い止め、強化していくかが大きな課題なのです。」

このように危機的状況にある沿岸生態系の保全や、さらには防災面をも含んだ環境全般の再生を睨み、現在、灘岡は社会における持続的な生態系共存型システムの実現を目指し、沖縄以外でもさまざまなプロジェクトを動かしている。

なかでも、日本の科学技術を地球規模課題に役立てる「科学技術外交」の強化の一環として科学技術振興機構(JST)と国際協力機構(JICA)が共同で実施している地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)では、灘岡は他の研究機関と連携しつつ、プロジェクトのリーダーとしてその手腕を遺憾なく発揮している。

フィリピンの人々と共にCECAMプロジェクトを遂行

その一つ、2010年度にスタートした5年間の「フィリピン国統合的沿岸生態系保全・適応管理プロジェクト(CECAM)」では、島嶼国(とうしょこく)フィリピンの沿岸生態系を対象に、その生態系が維持されるメカニズムや様々な環境ストレスのもとでの変動過程を明らかにするとともに、それらに基づいて、適切な環境ストレス制御や沿岸生態系のレジリエンス強化のための地域コミュニティ管理などによる沿岸生態系保全スキームを提示している。

プロジェクトでは、ローカルレベルで何度も地元会合を開催したという。プロジェクトでの研究成果を地域社会に活かしていくには、いかに地元の人々を“その気”にさせるかが重要なキーとなる。その点において、灘岡は「危機感の共有」を意識的に行ってきたと話す。

「ボラカイ島というフィリピン中部の島に、美しいビーチリゾートがあるのですが、砂浜の侵食が激しく、ビーチを最大の観光資源にしている観光地としての将来が危ぶまれているんです。我々の調査・分析により、過度の観光開発によってビーチ前面の生態系が衰退し、その結果として砂浜侵食が進んできているという構造を明らかにしました。目先の利益だけを追っていたら、生態系の衰退がさらに進行し、いずれあなたたちのビーチは無くなって稼げなくなるんだよと、実際に客観的なデータを示すことによって危機感を共有してもらう。そこがポイントでした。」

CECAMは2015年2月をもって無事終了した。その後、フィリピンに加えてインドネシアを対象とした新たなSATREPSプロジェクト「コーラル・トライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦略(BlueCARES)」(代表者:灘岡)が今年5月に採択となり、来年3月頃からの本格開始に向けて準備を進めている。このBlueCARESプロジェクトは、沿岸生態系が蓄える炭素であるブルーカーボンに着目し、沿岸生態系の保全や回復力の強化がブルーカーボンの増強につながり、ひいては地球環境改善にも貢献する「ブルーカーボン戦略」を、さまざまな調査やモデル開発・分析に基づいて策定・提言することを主な目的としている。

「生態系から受ける恵みのことを『生態系サービス』と呼んでいますが、一つの視点だけで捉えてしまうと、生態系の健全性を保てなくなってしまうんです。例えば、ブルーカーボンの機能だけ改善・強化しようと思ったら、沿岸生態系をすべてみっしりマングローブ林にしてしまえ、あるいは海草藻場を増やしてしまえ、となるわけです。ところがそれをやってしまうと、結局生態系のバランスが崩れて、魚があまり取れなくなってしまったりする。そう単純じゃないんです。新プロジェクトでは、ブルーカーボンだけでなく地域社会が享受するさまざまな生態系サービスを包括的に評価した上で、トータルの生態系サービスを最大化していくための計画を具体化させる、といったテーマを主要課題の一つとして設定しています。それをいくつかの地域でパイロットモデルとして適用する。それによる成功例をいくつか示せるようになれば、自然と他の地域にも広がっていく。これが狙いです。」

「BlueCARESプロジェクトが対象とする『コーラル・トライアングル』は、インドネシアやフィリピンなどを中心とした地球上で最も生物多様性が高い非常に豊かな生態系を有するエリアなのですが、残念ながら、様々な人為的な影響による劣化が急速に進行しています。サンゴ礁の他にも、海草藻場やマングローブなども軒並みダメージを受けている。このような状況を何とか食い止め、有効な保全策と地域の持続的な発展とを両立させる具体策の実現に、一研究者として出来る限り貢献したいという意識が、常に私の根底にあります。」

以前は沿岸生態系保全ではなく海洋物理や海岸工学の研究を専門としていたという灘岡。東工大大学院の土木工学専攻で修士課程を修了後、旧運輸省で約5年にわたり港湾関係の技術研究所に身を置き、実験や調査・解析を重ねていた。

1983年、学生時代の恩師であった日野幹雄教授(当時)より声がかかり、灘岡は母校で助手として教鞭をとることに。そして、30代後半になって衝撃的な転機が訪れる。それは琉球大学より依頼を受けた「流体力学」の集中講義でのことだった。

「講義の最後に、学生にレポートの課題を出したんです。今沖縄で問題になっている水関連の問題を2つ挙げよという設問だったのですが、数ある回答の中で、渇水問題と同じくらい多かった回答が赤土流出問題だったのです。その頃、ちょうど、沿岸域の環境保全問題に取り組むには、その原因の多くをもたらしている陸域を含めた海・陸統合型の研究が必要なのではないかと思いはじめていたところだったので、沖縄ではまさにその典型的な問題が起こっているんだ、と非常に衝撃を受けたことを思い出します。」

学生からインスパイアされた社会問題に刺激を受け、強い興味を持ち、今ではその分野の主要な研究者の一人としてグローバル、ローカルと双方の視点で問題解決に取り組む。そんな灘岡が、常日頃から研究を共にする学生たちに強調している言葉を、最後に聞くことができた。

「研究とは、論文にすれば終わりというものではない。それが世の中に活かされてこそ意味を為すのです。導き出した結論について、ただ結果を差し出して終わりではなく、最後まで一緒になって、これをどう活かすかといったところまできちんと提言する、あるいは実際に試行してみる。地域の人々や政府関係者たちに働きかけ、たくさんの議論を重ねることで絆を深め、タイアップして実践してみる。こういったきめ細やかな対応力が、研究者の使命として非常に重要であると考えます。」

灘岡和夫(Kazuo Nadaoka)

環境・社会理工学院 融合理工学系 教授

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2016年11月掲載