研究

研究

vol. 15

大学院理工学研究科 化学専攻 教授

石谷治(Osamu Ishitani)

光化学という学問をご存知だろうか。

高校などで学ぶ化学では、ある化合物に変化を起こす際のエネルギー源として「熱」を利用するのが一般的だ。熱を与えることで原子と原子の結合に変化を起こし、化合物を別の化合物に変換させるのである。これに対し、化合物の変換に熱ではなく「光」を使うのが光化学だ。

「実は、同じ構造をしている化合物でも、熱を与えた場合の反応と光のそれとでは全く違う生成物が得られるケースがよくあるのです。世界中の科学者がこの光化学の神秘に魅了され、数え切れないほどの研究を重ねてきました。私も、その中の一科学者ということです。」

太陽光エネルギーを利用して植物が行う光合成に対し「人工光合成」(Artificial photosynthesis)と呼ばれる光化学の一分野。この研究に自らも30年以上にわたり携わる石谷は、光化学の限りない魅力に触れ、目を輝かせる。

エネルギーの枯渇が危ぶまれる現代において、光化学の分野はソーラー燃料合成をはじめさまざまな分野から期待が寄せられている。しかし、これほどに注目を浴びる光化学も、当初はまったく違う次元から研究が始まったのだと石谷は言う。

「光化学に関する研究は歴史があり、1800年代後半から行われているのですが、きっかけは『ある化合物に光を当てると別の化合物ができるらしい。ならば、片っ端から化合物に光を当ててみよう』というところだったんです。」

こうして始まった光化学の研究であったが、ある出来事をきっかけに、ソーラー燃料合成の可能性を持つ学問へと大きく舵取りを変えていくことになる。1970年代に二度にわたって世界を震撼させた、オイルショックである。石油や石炭といったいわゆる化石燃料が未来永劫にわたり利用できるエネルギーではないという共通認識を生み、特に学者・企業・省庁の間では危機意識が一気に高まった。

「実家が化粧品やサニタリーなどの日用品を商う卸売業を営んでいたのですが、オイルショックが始まるや、石鹸や洗剤が全く店から消えてしまったんです。小売店からは『うちになぜよこさない』と毎日のように電話がかかってきました。殺気立っていたのをよく覚えています。」

高校卒業後、神戸大学で化学を専攻した理由は、ただ純粋に「化学が好きだったから」だという石谷。しかし、中学時代に受けた「エネルギー危機」という鮮烈な体験は、後に光化学の分野に進むうえで大きな動機付けになったと述懐する。そして大学4年のある日、喫茶店で読んでいた雑誌の記事に石谷の目は釘付けになった。光エネルギーから化学エネルギーへの変換の話題が誌面をにぎわせていたのである。

「京都大学の吉田善一先生による記事で、エネルギー危機は『化学的な手法で解決できる』といったことが書かれていたんですね。その記事を目にした私は、ただただ感動して、もうそこに向かって進むしかないと思いました(笑)」

実用化には越えなければならないさまざまな壁があったが、その記事は石谷の心を動かすには十分すぎる魅力を持っていた。この出会いをきっかけに、光化学の研究室がなかった神戸大学を出て大阪大学へと移ることとなる。そして光化学の世界的権威、朴鐘震(パク・チョンジン)博士との出会いが、石谷を研究者の道へと導いた。そこで培った基礎は、ドイツのハーン・マイトナー研究所、工業技術院公害資源研究所(現:産業技術総合研究所)、ノースカロライナ大学、ノッティンガム大学、埼玉大学等さまざまな環境で研ぎ澄まされ、花開いていく。

そんな石谷が目下力を注いでいるのが「光触媒の高効率化」である。

「昨今、地球温暖化問題が深刻視されるにつれ『化石燃料の消費をできるだけ抑えなければならない』という声も聞かれるようになりました。しかし、私は同時に考慮すべきもう一つの重要な問題があると考えます。それは、炭素資源の問題です。現在、有機化合物や高分子など、炭素を含んだ化合物の多くは石油から作られています。もし石油が枯渇したら、これら炭素化合物の生産をどのように維持していくのか。化石資源の問題は、エネルギー以外でも私たちの生活に直結しているのです。」

エネルギーの問題、地球温暖化の問題、そして炭素資源の問題。石谷が指摘するように、私たちは今3つの大きな問題に直面している。この3つの問題を一挙に解決すべく、光エネルギーを用いて二酸化炭素(CO2)を、例えば石油のようなエネルギーをたくさん含む有用な物質に変換する研究が進んでいる。実現すれば、太陽光エネルギーを用いてエネルギー資源と炭素資源は得ることができ、しかもCO2の削減に寄与できるという理想的な炭素循環が機能することになる。この構想の実現に不可欠なのが、光触媒なのである。

「これまでは、CO2を有力な物質に高効率還元させるのは現実的ではないという意見も多くありました。事実、1970年後半までは、太陽電池で電流を発生させ電気分解でCO2を還元する方法しかなかったんですね。その頃から、光触媒に直接光を当てたらその場でCO2が還元される現象は見つかりましたが、効率が非常に低く、肝心の光触媒に最適な素材が見つけられていなかったわけです。」

石谷の光触媒によるCO2還元の研究に光明をもたらしたのは、1980年代半ば、学生時代に衝撃を受けたある研究成果の発表であった。

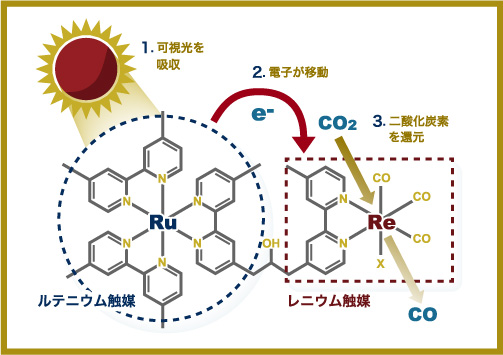

「超分子化学の研究でノーベル化学賞を受賞したフランスのジャン=マリー・レーン教授が、『レアメタルの一つであるレニウム錯体[用語1]が光を化学エネルギーに変換できる』という画期的な発見をされたんです。それまで誰一人としてそのレニウムという錯体を光触媒として使用したことがなかったのですが、使ってみると耐久性は低いものの効率が結構良く、15%の量子収率[用語2]で変換できたんですね。わかりやすく言うと、光は1個2個と数えられますが、100個の光(光子)を光触媒に吸収させると15個のCO2が一酸化炭素(CO)になるんです。これは当時としては驚異的なことで、まだ学生だった私も論文で読んで鳥肌が立ったのを覚えています。」

図:レニウム-ルテニウム光触媒

ルテニウム錯体はレニウム錯体よりも可視光を良く吸収することから、

石谷はこれらを結合させる工夫を施し、光触媒の効率を高めた。

この時のレニウム錯体との出会いが、1990年代に入り石谷がレニウム錯体を用いた研究をスタートすることの礎となった。レーン教授の実験時には15%であったCO2還元の量子収率は石谷によって次々と塗り替えられ、2013年には82%まで上がり、今なお、この分野において世界のトップを走っている。

だが、このままでは実用化は不可能であると石谷は指摘する。

「どんなに実験ですばらしい成果を確認できても、レニウムはレアメタル。実用化にこぎつけるには、絶対的に量が少ないのです。もちろん評価されるのは嬉しいですが、それよりも『なぜレニウム錯体だとたくさんCO2が還元できるのか』そのメカニズムを知りたかったんです。」

レニウム錯体を用いてCO2還元の原理を見極めた先にあるのは、人類が実用可能な形への応用だ。石谷の飽くなき探究心は、レアメタルから資源量の豊富な金属へとその矛先を向けている。2015年からは、JSTの戦略的創造研究推進事業「CREST(クレスト)」の新プロジェクトとして、研究室の竹田浩之特任助教が中心となり、レニウム錯体の代わりにマンガンや鉄の錯体を光触媒とした研究に取り組んでいる。

「マンガンや鉄になるとずっと量も増えるし値段も下がりますので、これで高いCO2還元効率が得られれば、実用化に向けて大きなステップとなります。」

締めくくりとして、若い世代へ向けてエールをお願いした。

「やはり、明確な夢や目標を持ち、行動してもらいたい。何も考えずに4年生になり研究室に入ると、力が入らないんです。誰だって何かやりたいことがあるはず。そのためには専門家や見識のある方の所にどんどん足を運び、話に耳を傾ける。自分が生涯をかける職業を、受動的にではなく積極的に探して欲しいですね。」

さらに、東工大という学風に誇りと期待を込めた言葉を添えた。

「東工大の教員はみな、世界で一番だという意識で研究に取り組んでいます。もちろん私も『光によるCO2還元の研究では我々がトップランナーだ』と自分の力を信じ、全力で打ち込んでいます。ですが、考え方を変えれば、その私よりもっと上に行けば、世界のトップになれるわけじゃないですか。東工大はそのような自己実現を可能にする大学です。自分の可能性を信じて、ぜひ飛び込んできてください。」

用語説明

[用語1] 錯体 : 金属や金属に類似する元素の原子やイオンに、非金属の原子・イオンが結合した分子。

[用語2] 量子収率 : 光化学反応において、反応分子によって吸収された光子(光)がどの程度の効率で生成物を作り出したかを示す割合。光触媒による生成物の個数÷光子の個数で算出される。

石谷 治(Osamu Ishitani)

大学院理工学研究科 化学専攻 教授

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2015年7月掲載