研究

研究

「今、世の中は安定志向ですが、大きな仕事を成し遂げようと思ったら、人がやっていないことに挑戦する以外に道はないと思いますね」

柔らかな物腰で淡々と語る。しかし、その穏やかな表情の裏側には熱いチャレンジ精神が潜んでいた。

2012年11月10日に開催された、科学や技術、文化の発展に大きな貢献を果たした人物に授与される「第28回京都賞」(稲盛財団)の授賞式。その大舞台に大隅は立っていた。飢餓状態に置かれた細胞が飢餓を乗り切るために自らの細胞の一部を分解し、栄養源とする「オートファジー(自食作用)」機能を世界で初めて肉眼で確認し、さらにそのメカニズムや関連する遺伝子を次々と明らかにしたことがその受賞理由だ。

当初、大隅が研究対象としていたのは酵母だった。しかしその後、この現象は酵母に限らず植物から人類に至るまでありとあらゆる動植物に共通する、細胞の最も基本的な機能であることが、自らの手によって判明した。それに伴い、現在、世界中でオートファジー研究に関する一大ブームが起こっている。オートファジー関連の論文は、1990年代初めは年間10件程度だったものが、今や年間2000件を超えており、その数は今なお急増中だ。

大隅は現在の状況をこう話す。

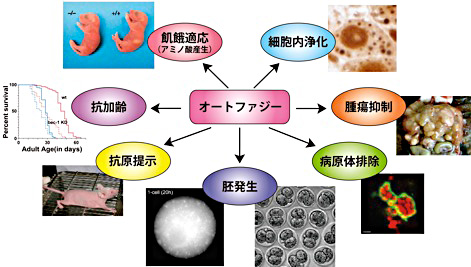

「オートファジー研究が急速に広まったことで、オートファジーは単なる飢餓への適応だけでなく、ガン細胞や老化の抑制、病原体の排除や細胞内の浄化などさまざまな生理機能に関与していることが、次々と明らかになってきました。

その一方で、新たな機能を、オートファジーに関与している遺伝子のノックアウトによって示すという、少し乱暴な研究が目立ち始めているのも事実です。しかしながら、オートファジーのメカニズムにはまだまだ分からないことが多く、着実な研究が求められています。私は今後もこの機能を分子レベルで研究し、メカニズムの解明に真正面から向き合っていこうと思っています。それが私に課せられた使命です」

大隅とオートファジーとの出合いは、1988年にさかのぼる。東京大学理学系研究科博士課程修了後、米国ロックフェラー大学研究員、東京大学理学部助手、講師を経て、この年、43歳になった大隅は、東京大学教養学部の助教授として独立。初めて自分の研究室を持った。

そのとき、これまで理学部の植物学教室で安楽泰宏教授(現・名誉教授)の下、独自に進めていた「酵母の液胞の物質輸送」という研究テーマをすべて安楽教授の研究室に残し、新たなテーマを設定することを決心した。そして、設定したのが、のちにオートファジー研究へとつながる「酵母の液胞内での分解のメカニズムの解明」だった。

「そもそも安楽教授の研究室で、酵母の液胞の物質輸送を研究テーマを選んだのは、まだ誰も注目していなかったからなんです」と大隅は打ち明ける。

液胞とは、生物の細胞小器官(オルガネラ)の一種で、液胞膜と呼ばれる膜に包まれた構造をしており、その中は細胞液で満たされている。植物では全体の約90%をも占める。それにも関わらず、1980年代当時、液胞は「不活性な細胞小器官で、細胞内にあるゴミ溜め」程度としか思われていなかった。

しかし、ロックフェラー大学研究員時代に、酵母細胞から核を単離する実験をしていた際に、捨てるつもりの遠心管の最上層に濃縮されているオルガネラがあり、それが液胞であることに気付いていた大隅は、液胞は何か重要な役割を担っているのではないかと感じていた。

そして、ロックフェラー大学から東京大学理学部に移った際、酵母の液胞の研究を本格的に開始。その結果、大隅は、酵母の液胞が活発にアミノ酸などの物質を輸送し、細胞質の恒常性を保つ役割を担っていることを世界で初めて発見した。このことは、大隅にとって大きな成功体験となった。そして、このときから、人がやらないことに挑戦するというのが大隅の研究スタイルとなっていった。

「私はもともと顕微鏡観察が大好きで、酵母では、光学顕微鏡で見ることのできる唯一のオルガネラである液胞をよく眺めていました。液胞のこれまで知られていなかった機能を発見することができた最大の理由は、顕微鏡観察なんですよ」と大隅は語る。

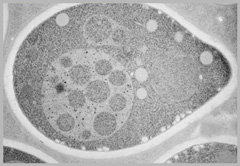

電子顕微鏡で捉えた飢餓状態にある酵母の細胞内の状態。細胞内の白い大きな円が液胞で、その中に取り込まれた細胞質の一部が存在しているのがわかる

1988年の独立の際に、酵母の液胞内の分解酵素のメカニズムの解明を研究テーマに選んだのも、「誰もやっていなかったから」だった。液胞は、細胞内の不要な物質を溜めこんでいる一方で、さまざまな分解酵素を含んでいるオルガネラでもある。しかしながら、当時、液胞の内部で、何をどのように分解しているのかについては全くの謎だった。

大隅は、まずは液胞内で起こっていることを何とか顕微鏡で観察できないかと考えた。そして、あるとき、1つのアイデアが浮かんだ。

酵母は栄養がなくなり飢餓状態に陥ると、細胞内部を作り変えて胞子を形成し、飢餓を乗り切る。仮に液胞が分解機能を持つとすれば、その機能が最も活発に働くのは、胞子を形成する飢餓状態のときなのではないだろうか。その状態で液胞内での分解機能を止めることができれば、何が分解されようとしているのかがわかるはずだ—。

そこで、さっそく液胞内の分解酵素が欠損している酵母の変異体を取り寄せ、飢餓状態の液胞内で何が起こるかを電子顕微鏡で観察し始めた。そして、発見したのがオートファジーだったのだ。

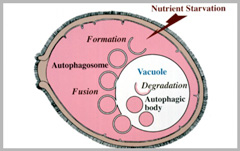

酵母は飢餓状態になると、まず細胞内に2重膜構造が出現する。その2重膜構造は、細胞質やオルガネラの一部を取り込み「オートファゴゾーム」となる。オートファゴゾームの外膜は液胞膜と融合し、内容物は液胞内に取り込まれる。液胞内に取り込まれた内容物はそこで、分解酵素によって分解される

その粒々は液胞の周囲の細胞質の成分の一部を膜構造が包み込み、それが液胞内に取り込まれて、ブラウン運動※をしている様子だったのです。

酵母にはタンパク質がほとんどなく粘性が低いため、ブラウン運動が起っていたのです。大変感動し、何時間もその様子を見続けましたね」と語る大隅。

(※ブラウン運動: 小さい物質が液体などの中でランダムに動きまわる現象。粘性が低い液体中ほど活発な運動が観察される。)

液胞のオートファジー機能の過程を世界で初めて肉眼で捉えた瞬間だった。液胞内の分解酵素が正常に働く酵母では、液胞内に取り込まれた細胞質はあっという間に分解されてしまうため、これまで誰も発見できなかったのだ。

しかも、現在の光学顕微鏡の倍率は2,250倍もあるが、当時は最大600倍しかなく、「もし動いていなかったら、気付かなかったかも知れない。私はラッキーでした」と微笑む。

そして、静かにこう語る。

「私の研究成果のすべての出発点は顕微鏡観察です。ですから、今でも私の研究室にやってくる学生さんには、最初に必ず顕微鏡観察をしてもらっています。これはある意味、生物学の王道ではないかと思うのですが、現象そのものを大切にして欲しいという思いと、自分の目で確かめるという姿勢を身につけて欲しいという思い、そして、自分の目で新たな現象を発見して欲しいという願いからです」

顕微鏡でオートファジーを捉えるにことに成功した大隅は、オートファジーに関わっている遺伝子の特定にも着手した。現在、オートファジー遺伝子はATG遺伝子と呼ばれており、全部で18個のATG遺伝子が見つかっている。

さらに、大隅は1996年、愛知県岡崎市にある、研究スタッフや研究設備が充実した基礎生物学研究所に移り、ATG遺伝子にコードされるタンパク質の機能の解明に尽力した。

そして、数年後、研究スタッフなどの協力も手伝って、オートファジーがあらゆる動植物の細胞が持つ最も基本的な機能であることを明らかにしたのである。その一連の成果が認められ、2005年から2008年にかけて、藤原賞や日本学士院賞、朝日賞などを立て続けに受賞した。そして、2012年の京都賞受賞である。

最後に後進に向けて、次のようなメッセージを贈ってくれた。

「最近の若者は安定志向で保守的であると同時に、太鼓判を押したように、『人に役立つ研究がしたい』と言います。そのため、酵母やマウスよりもヒトを研究すべきだというのです。

しかしながら、生命の本質に迫る基本的で重要な問題は、酵母でも解くことができます。逆に、オートファジーのように、顕微鏡で観察できる酵母だからこそ解明できた研究もあります。

そもそも、原子力然り、人に役立つものという定義すら、実は怪しいものではないでしょうか。

このような中、私が皆さんにお伝えしたいのは、科学の道を志すのであれば、人がまだやっていないこと、そして、自分が心底面白いと思えることをやって欲しいということです。

研究には苦しさが伴います。しかしながら、その研究テーマが自分にとって魅力的で面白いものでさえあれば、たとえ一時期不遇であっても、苦しさは必ず乗り越えることができます。

1度きりの人生です。

傍から見れば、些細なことでも構いません。是非とも、苦しさの先に待っている成功の喜びというものを味わって欲しいですね」

植物から人類に至るまでありとあらゆる動植物に共通する、細胞の最も基本的な機能である「オートファジー」。

飢餓適応だけでなく、ガン細胞や老化の抑制、病原体の排除や細胞内の浄化などさまざまな生理機能に関与していることが次々と明らかになってきている

大隅良典栄誉教授が「オートファジーの仕組みの解明」により、2016年ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。受賞決定後の動き、研究概要をまとめた特設ページをオープンしました。

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2012年12月掲載