研究

研究

5G・IoT・ビッグデータ・自動運転・スマートシティなど、より便利なデジタル社会を支えている産業の基盤が半導体である。しかしながら、1990年以降、グローバルでのシェアを失ってきた日本の半導体産業を、今どのように復活をさせていくか。研究者が蓄積してきた知をどのように生かし、産業の復興とグローバルな課題に取り組むのか。文科省のプロジェクトに採択された「集積Green-niX研究・人材育成拠点」を通してその道筋や決意と、それを実現するテクノロジーについて、拠点長の若林教授と、コアテクノロジー開発担当リーダー達に聞いた。

近年、半導体の世界的な供給不足が我々の生活に大きな影響を及ぼしており、改めて半導体産業の重要性が浮き彫りになっている。このような社会情勢を受け、日本の半導体産業の復活を目指し国が動きはじめている。

「『かつて世界を席巻していた日本の半導体産業はこの30年間で凋落してしまった』とマスコミは騒ぎ立てますが、今なお日本なくして世界の半導体産業は成り立ちません。まずはその辺りの誤解から解いていきたいですね」

若林整拠点長

iGXは、2022年4月に日本の半導体産業の復活を目指し、文部科学省が推進している「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」の1つに採択された新拠点だ。東京工業大学、豊橋技術科学大学、広島大学の3大学が連携して、革新的半導体集積回路の研究開発と、それを俯瞰してマネジメントできる人材の育成を目的としている。

若林は続ける。「半導体と一口に言っても、ロジックLSI(もしくは、論理LSIという。以下LSI)やメモリ、センサなどさまざまな製品に必須の構成要素です。中でもパソコンやスマートフォンで一時的にデータを保存するメモリや、撮影した写真を記憶するメモリ、カメラなどに搭載されているイメージセンサはその多くが日本製であり、世界でも4割から5割の圧倒的な市場シェアを占めています。また、半導体製造装置や材料に関しても、日本企業の独壇場という市場が少なくありません。ではなぜ日本の半導体産業は凋落したといわれるのか。それは、半導体の司令塔の役割を果たすLSIにおいて、現在、最先端技術の面で台湾や韓国、米国に後塵を拝しているからです。LSIは微細化して、処理速度を早くし、消費電力を小さくしていく必要がありますが、日本にはこの最先端のLSIを開発・製造する工場がありませんでした。原因の1つは技術開発に対する適切な投資が行われてこなかったからです。しかし、現在、経済産業省が今後10年間で官民合わせて10兆円規模の投資を提言しているので、それが計画通りにいけば、半導体産業において日本が再び世界をけん引する日が来ることも夢ではありません」

LSIは電子回路の微細化が進めば進むほど性能が向上し、1個当たりの製造コストが下がる。現在の最先端のLSIは3ナノメートル(ナノは10億分の1)世代だ。それに対し、経済産業省は「ビヨンド2ナノ」と呼ばれる次世代半導体技術の確立を目指すと発表している。そのための技術開発は経産省の下、技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)という研究機関と、ラピダスという新会社が担う計画だ。一方、iGXは、文科省の支援により、さらにその先の次世代半導体の研究開発を進めることが狙いだ。しかも、LSIだけでなくその応用分野も見据え、メモリや各種センサ、通信技術も統合した形での研究開発から実装まで目指している。また、教育機関として、次世代半導体産業をけん引する人材の育成にも尽力する計画だ。

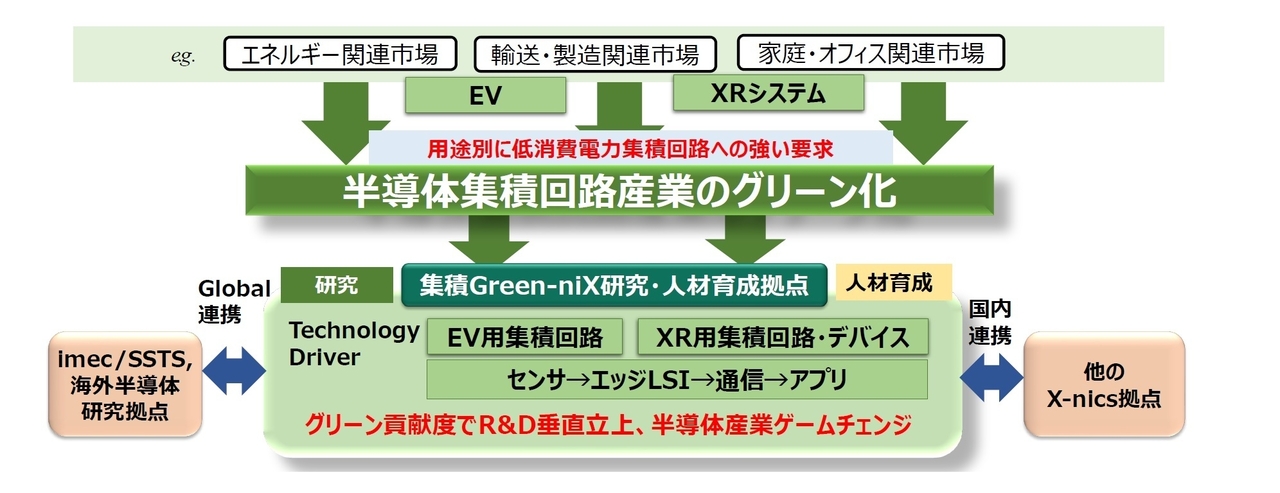

「加えて、拠点名である集積Green-niXには、本拠点の強い思いを込めています」と若林。まず、集積とは、集積回路(LSI)のことであり、Greenとは、「環境にやさしい」という意味だ。また、Xは、環境にやさしい次世代半導体の研究開発拠点のクロスポイント(中心拠点やハブ)になることを表している。

若林はこう補足する。「Greenには2つの意味があります。1つ目は、より環境負荷の少ない次世代LSIの製造技術の開発、2つ目は、開発した次世代LSIによる環境負荷の少ない社会の実現です」

次世代LSIを開発することで、処理速度が向上し、消費電力を下げることができる。しかし、電子回路のさらなる微細化には最先端のEUV(極端紫外線)露光装置が不可欠で、露光装置を稼働させるには非常に多くの電力が必要だ。そこで同拠点では、より環境負荷の少ない製造技術を開発すると同時に、開発した次世代LSIを使っていかにしてグリーンな社会を実現するか、応用分野にも注力していこうというわけだ。

iGXでは、集積回路・デバイス、半導体材料、センサ、エッジLSI、NW通信など、グリーン貢献度の高い各研究テーマに取り組んでいる。

集積Green-niX研究・人材育成拠点が取り組む研究テーマ

まず、若林自身が次世代半導体技術として取り組む2D層状半導体だ。現在、LSIは二次元の基板上に作製している。原理的には、これを三次元化することで、回路線幅を微細化することなく性能向上を図ることができる。そのため、既存のシリコン半導体においても三次元実装が進められている。

「しかし、それにより基板の厚みが増せば、体積が増えてしまいます。そこで、シリコンに代わる新たな二次元半導体材料を使って基板を薄膜化することで、グリーンに三次元化を実現するのが2D層状半導体です」と若林。その新たな材料が、若林が研究開発に取り組んできた「遷移金属ダイカルコゲナイド半導体トランジスタ」だ。

「一方で、このような新材料の性能を検証するには、実際に半導体製造装置を使ってCMOS LSIを作製する必要があります。それに対し、豊橋技術科学大学と広島大学には、半導体の製造ラインが完備されていることから、本拠点では連携して研究開発を進める計画です」と若林。

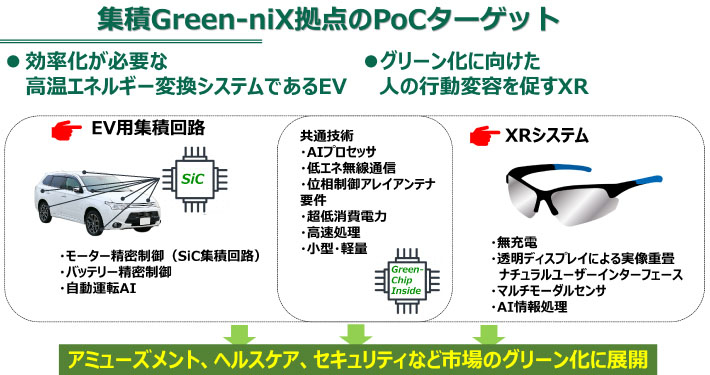

次世代LSIの応用分野として、同拠点では、「XR(クロスリアリティ)」と「EV(電気自動車)」を2本柱に掲げている。

集積Green-niX研究・人材育成拠点が製品化を目指す実用デバイス

まず、XRとは現実と仮想を融合することで、現実社会を補完する技術の総称だ。そのためのキーデバイスとして、LSIを搭載したスマートグラスなどのウェアラブル端末が重要な役割を果たす。豊橋技術科学大学ではこれまで環境のセンシングが可能なLSIを搭載した「インテリジェントバイオセンサ」の研究開発を進めてきた。呼気センサで薬効やがんのマーカーなどに貢献するコアテクノロジーになっていくだろう。またスマートグラスに搭載するLSIは透明で薄く性能が高い必要が求められる。そこで2D層状半導体を搭載すれば現在のスマートフォンの機能をすべて入れられることとなる。それを実現できれば、さらに全く新しい用途を提案できるようになっていく。

広島大学では、EVのモーター部や原子力発電所など高温環境でも動作が可能なSiC(シリコンカーバイド)を材料とするLSIの研究開発を中心に進めている。発熱や温度管理に関するLSIを開発することで、デバイスのスムーズな操作など下流の操作などの効率化に貢献するコア技術になっていくだろう。双方の応用を進めることにより、高速通信やメモリ半導体の基盤技術も進展させていく。

「いずれも、次世代LSIを使ったグリーンな社会の実現という目的に合致しているため、この応用分野を発展させることと、3大学が連携することはベストマッチであると考えています」と若林教授。

さらなる具体的な研究開発内容については、個別に紹介していくこととしよう。

さらに、若林は、同拠点の研究開発に関する姿勢として、「Keep neutral scheme(キープ・ニュートラル・スキーム)」を掲げる。「Keep neutralとは、参画企業/機関との産学協同研究領域においては、特定の企業と強固に連携することなく、中立的な関係性を維持するという意味です。半導体には汎用性があり、応用範囲が実に幅広いことから、開発した次世代LSIはXRやEVに限らず、それぞれの時代のニーズや社会課題に合わせた臨機応変な対応が望まれます。しかし、特定の企業と強固に連携してしまうと、応用分野が限られてしまいます。そのため、必要なときに必要な分野の企業と自由に連携できるよう柔軟性を確保しておくことが、我々にとっても企業にとっても重要であり、それが求められていると考えています。一方、産学協同研究を基礎とした特定の企業との共同研究開発を推進することも大歓迎です。さらに、参画研究機関と東工大以外の参画企業との共同研究も推奨しています」

さて、最後に、同拠点における人材育成について紹介しよう。同拠点では、「LSIイノベーター」の育成を掲げている。これはどのような人材なのだろうか。

「たとえば、現在、最新のアップル社製のパソコンには1,000億個以上ものトランジスタが搭載されています。それだけでも驚きですが、40年後の2060年頃にはさらにその100万倍ものトランジスタが搭載されていることが予想されます。つまりパソコンの性能は現在の100万倍にもなっているのです。それがどのような社会をもたらすかは誰にも想像がつかないことでしょう。もちろん私にも想像がつきません。しかし、未来を築いていくのは今の学生の皆さんです。そのため、皆さんにはどのような未来を切り開いていきたいのかを、長期的な視野に立って真剣に考えていただきたいのです。そして、LSIをベースにイノベーションを起こしてほしいと願っています。それが、本拠点が育成を目指すLSIイノベーターです」

そのため、同拠点では「集積Green-niXカレッジ」を設置し、半導体の上流から下流までを一気通貫で俯瞰でき、次世代半導体産業をけん引していく人材を育成する計画だ。

「今後、日本の半導体産業の復活を目指し、産官学をあげて、さまざまな動きが活発化することが予想されます。その一翼を担っていく『集積Green-niX研究・人材育成拠点』に、大いに期待してほしいですね」と若林は強い意気込みをみせる。

LSIのさらなる性能向上を実現する技術の1つに、「三次元実装」がある。これは、LSIを三次元に積層しようというものだ。それにより、横に並べるよりも面積を小さくできる上、配線も短くて済む。その結果、処理速度の向上と消費電力の低下を同時に実現できる。そのため、既存のシリコン半導体においては、三次元実装が進められている。

一方で、積層により面積は減らせるものの、厚み、つまり体積が増えてしまうといった課題がある。また間に熱がこもることで、性能が低下することが大きな問題である。加えて、シリコンを使った次世代LSIでは、回路線幅2ナノメートルを究極の目標としているが、それに伴う半導体の薄膜化により、電子の移動度が低下するという課題にも直面している。

そこで、若林の研究グループでは、シリコンに代わる新たな材料による次世代LSI「2D層状半導体トランジスタ」の実現を目指している。その肝となる材料が、若林が長年にわたり研究開発を進めてきた「遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)膜トランジスタ」だ。

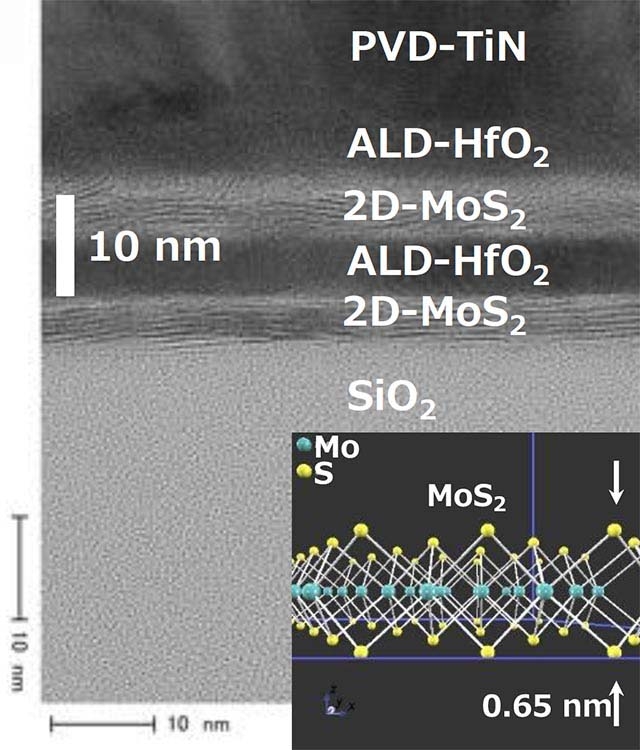

遷移金属ダイカルコゲナイド(STEMイメージと模式図)。MoS2からなる半導体素子候補材のTMDCはわずか0.65ナノメートルだ。

遷移金属ダイカルコゲナイド(STEMイメージと模式図)。MoS2からなる半導体素子候補材のTMDCはわずか0.65ナノメートルだ。

これは、モリブデン(Mo)やタングステン(W)などの遷移金属と、硫黄(S)やセレン(Se)、テルル(Te)などのカルコゲン(16族元素のこと)で構成されている半導体材料だ。

TMDC膜の特徴は、薄い層状の結晶構造をもつことだ。1層の厚さはわずか0.65ナノメートルしかない。同じ薄い層状の物質に、グラフェンがある。グラフェンはグラファイト(黒鉛)が剥がれて単原子層になったものだ。原子1個分の厚さしかなく、表面は平らな二次元構造をしている。そのため、電子の移動度が非常に高く、次世代半導体デバイスにおいては、銅に代わる配線材料としての利用が期待されている。ところがグラフェンにはバンドギャップ(電子が存在できない領域の幅)がないため、半導体材料としての利用が難しい。

それに対し、TMDC膜はバンドギャップをもっている上、グラフェン同様に表面が平らなため、シリコンに比べて電子の移動度が非常に高い。

また、スパッタ法※1や化学的気相成長法(CVD法)※2などにより、グラフェン同様に単原子層を作製できることも知られている。したがって、TMDC膜を半導体材料に使うことで、三次元構造にする必要がないため、製造工程を減らすことができ、製造コストの低減につながるほか、処理性能の向上、小型化、低消費電力化が期待できる。

今後、若林は、iGXの下、LSIだけでなく、発電デバイスやディスプレーなど、TMDC膜を使った新たなデバイスの開発にも取り組んでいく計画だ。

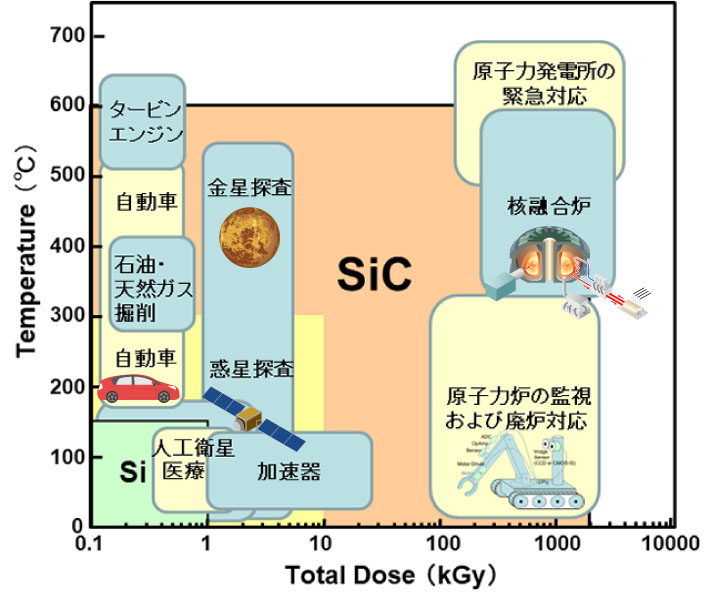

広島大学ナノデバイス研究所(RIND)では、これまでさまざまな半導体デバイスの研究開発を進めてきた。中でも近年注力しているのがシリコンカーバイド(SiC)半導体を使ったLSIの開発だ。従来のシリコン半導体に比べてSiC半導体は高温・高圧にも放射線にも強いという特徴をもつ。従来のシリコン半導体のLSIが約120 ℃を超えると正常に駆動しなくなるのに対し、SiC半導体は500 ℃の高温でも駆動し放射線が多くても誤作動しない。そのため、火力発電所のタービンエンジンや自動車、放射線量の多い宇宙探査機や原子力発電所、核融合炉などへの搭載に向けた研究開発がNASA(アメリカ航空宇宙局)をはじめ国内外で進められている。

SiC半導体の産業用途。各応用での使用温度を縦軸に要求される耐放射線量を横軸で示している。

一方で、SiCパワー半導体はすでに新幹線などに搭載されている。パワー半導体とはモーターなどへの大電力を適切に制御して供給する半導体のことだ。SiC半導体が高温だけでなく高電圧にも強いという特徴を生かした用途だ。また近年、米テスラ社が世界で初めてEV(Model 3)へのSiCパワー半導体の搭載を果たしている。時速100kmを3.3秒で実現という加速性能を実現している。SiC半導体が高温動作可能であることが貢献していると考えられる。しかし、SiC半導体のLSIの実用化にはまだ誰も成功していない。

広島大学ナノデバイス研究所の黒木伸一郎教授はこう話す。「今後、SiC半導体のLSIは、まずは宇宙探査機や原子力発電所などシリコン半導体では不可能な分野から実用化されていくことになるでしょう。その後、EVへと徐々にすそ野が広がっていくと予想されます」

そこで、iGXでは、広島大学が中心となりEVへの搭載を目的に、SiC半導体によるLSIの研究開発を進めている。

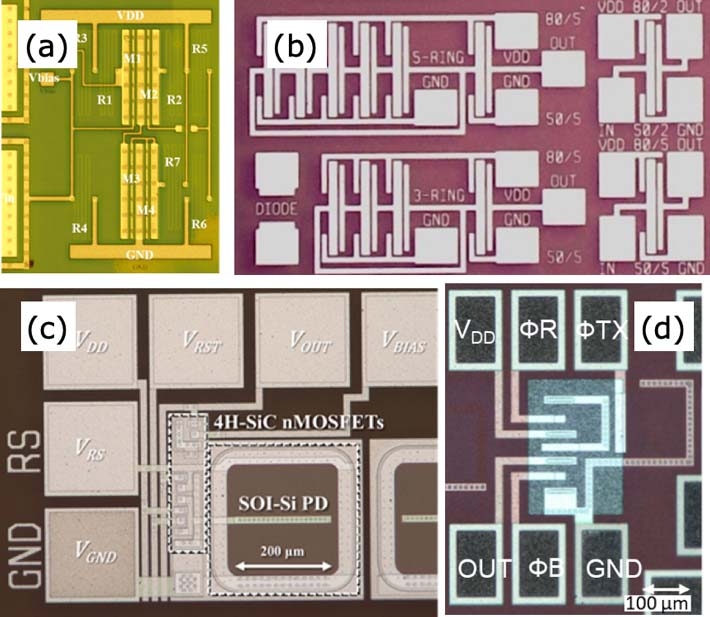

開発中の極限環境用SiC集積回路。 (a) SiC差動増幅回路(500 ℃駆動可)、(b) SiC CMOS集積回路、SiC/Si-SOIハイブリッド型CMOS画素デバイス、フルSiC CMOS画素デバイス。

「EVに搭載されているSiCパワー半導体は180 ℃の高温での駆動が可能です。しかし、パワー半導体以外には従来のシリコン半導体が使われているため、それを冷やすための冷却装置が不可欠です。しかしすべての半導体をSiC半導体に置き換えることができれば冷却装置が不要となり、車体の小型化や軽量化、すなわちグリーン化につながります」と黒木。

現在、iGXでは、広島大学ナノデバイス研究所、産業技術総合研究所(産総研)の先進パワーエレクトロニクス研究センター、量研機構の高崎量子応用研究所 量子機能創製研究センターの3者などが連携して、実用化を目指しSiC半導体のLSIの研究開発を進めている。まず、広島大学ナノデバイス研究所が半導体製造ラインでさまざまなプロトタイプの設計と試作を推進。それに対し、産総研の先進パワーエレクトロニクス研究センターは実用化に向けた量産技術を開発。さらに、量研機構の量子機能創製研究センターはSiC半導体の耐放射線に関する性能評価を実施していく計画だ。

黒木はこう意気込みを語る。「日本の経済は長年、重工業と自動車産業が支えてきました。いずれも今や半導体なくしては成立しません。特に今後、車のEV化や自動運転が進めば、半導体の果たす役割は増していきます。しかし、日本はこの30年、半導体産業においてビジネスや投資の面で他国に負けています。半導体産業は世界的には成長産業ですので、日本も明確な成長戦略をもって投資を行っていくことが重要です。特にSiC半導体における日本の技術力はトップレベルなので、皆で世界の研究開発拠点により発展させていきたいと考えています」

1986年の創設以来一貫して、LSIとデバイスプロセスの研究開発を推進してきたナノデバイス研究所(RIND)。1996年にはナノデバイスシステム研究センターという名前に変更されたが、その後、2008年に医工連携の強化に伴い、ナノデバイス・バイオ融合科学研究所に改名。2022年4月、ナノデバイス研究所に改名され現在に至っている。医工連携は現在も続いており、特にSiC半導体は放射線に強いことから、BNCT(ホウ素中性子捕捉療法)と呼ばれるがん治療法用の装置に搭載するセンサーの研究開発なども進めている。

RINDのスーパークリーンルーム。CMOS集積回路の作製、およびデバイス特性から測定方法まで一貫したスキルの習得が可能。毎年、中・高校生にも学びの場を提供している。

次世代LSIの応用先として想定されている「XR」と「EV」。その両分野において重要な役割を果たすのが、「次世代無線通信ネットワーク」だ。

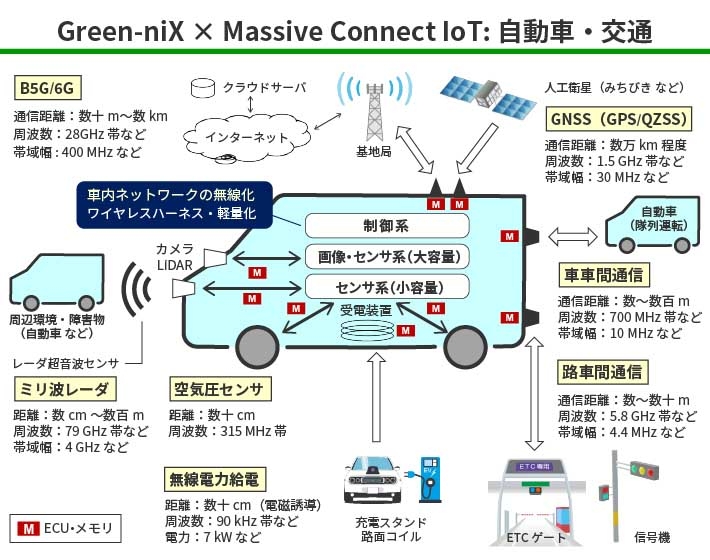

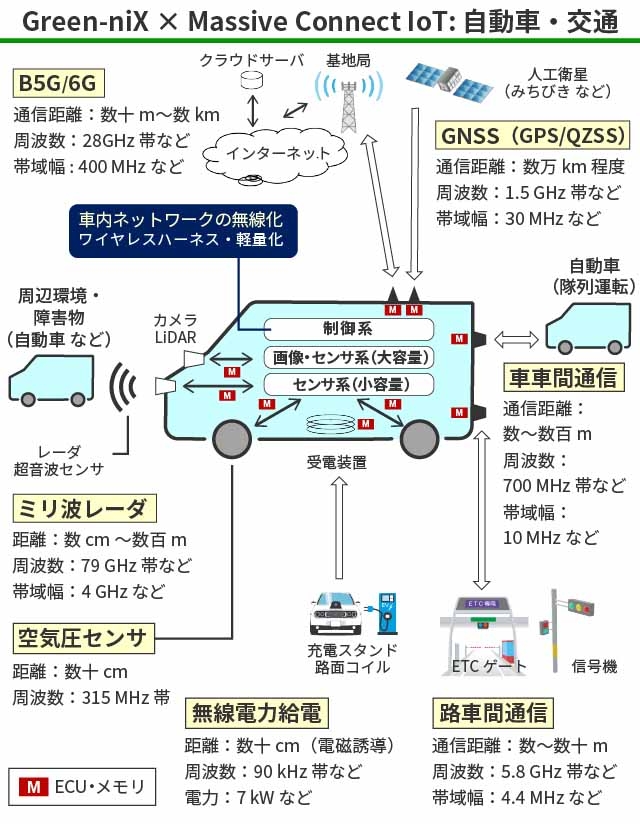

広島大学の亀田卓教授は「次世代無線通信ネットワークにおいては、『マッシブコネクトIoT』が主流になっていくと考えています」と語る。IoTとはInternet of Things(モノのインターネット)の略で、モノとモノが直接情報のやりとりをするというものだ。それがさらに進化したものがマッシブコネクトIoTだという。

「今後、IoT社会を担う端末が送受信する情報は多種多様になっていきます。XRで使われるスマートグラスやEVもその端末の一部として機能していきます。さらに、例えば街中のいたるところにあるセンサやカメラなど、膨大な数の端末から得られた大量のデータを、人工知能(AI)を使って解析することで、ネットワーク自体が知性を持ち、新たな価値を創造するように進化していきます。その中で、無線通信ネットワークは、スマホのために使われるだけではなく、電力や交通などあらゆるネットワークと相互に連携し、我々の生活を支える社会基盤として高度に発展していくでしょう」と亀田。

たとえば、現在、スマホなどに使われる移動通信システムは第5世代(5G)が最新だが、2030年頃には、第6世代(6G)の実用化が計画されている。6Gで求められる機能としては、1.超高速・大容量、2.超低遅延、3.超多数同時接続の3つが掲げられている。

それに対し、亀田がこれまで特に研究開発を進めてきたのが、「超多数同時接続」だ。これは膨大な数の端末が発信する大量の情報を効率よくネットワーク上でやり取りするための技術だ。

「私がこの研究を始めたきっかけは2011年の東日本大震災です。私は当時、在籍していた東北大学がある仙台で被災しており、ネットワークが混雑して携帯電話が繋がらないことに強い危機感を覚えました。さらにIoT社会になれば、平常時においても端末同士がやり取りする情報量が指数関数的に増えると想定されることから、マッシブコネクトIoTというアイデアを提唱したのです」

マッシブコネクトIoTで実現する自動車・交通の情報ネットワーク。自動車周りだけでもこれだけ多種多様な無線技術が使われつつある。

実際、iGXでは、どのような課題に取り組んでいるのだろうか。無線通信における情報の流れにはアップリンクとダウンリンクの2通りがある。アップリンクは1つの基地局に対して複数の端末から送信する流れ、ダウンリンクは複数の端末に対して1つの基地局から送信する流れだ。

「聖徳太子は10人の話を一度に聞くことができたといわれますが、アップリンクとはまさに聖徳太子状態のこと。ダウンリンクよりもアップリンクの方がむずかしい技術になります。これまで情報量は、例えばスマホでYouTubeの動画をみるなど、ダウンリンクの方が多かったのに対し、今後は端末から情報を発信する機会が増加するため、アップリンクの方が増えていきます。そのため、私が特に注力しているのがアップリンクの情報をいかに効率良く送受信するかの研究です」

そのキーワードとして、亀田は「時空間同期」を挙げる。アップリンクではすべての端末がバラバラに情報を送信してくる。それに対し、基地局は端末に信号を送って送信のタイミングを制御する。しかし、ここで問題になるのが、各端末から基地局までの距離が異なることで、各端末からの信号の到着に時間差が生じることだ。この時間と距離(空間)の問題を解消するための技術が時空間同期だ。端末が基地局までの距離に応じて送信するタイミングを細かく制御することで、すべての端末が効率良く、無線通信を行えるようにしようというのだ。

亀田のiGXでの目標は、時空間同期を用いた超多数同時接続技術の確立と実証だ。「近い将来、次世代無線通信ネットワークにこの技術が実装されていることを目指して、研究開発にまい進していきます」と亀田は語る。

今後ますますデジタルデータ量の増大が見込まれる中、LSIのさらなる高速処理化と小型化が求められている。そのためには、データを保存するメモリの性能向上も欠かせない。

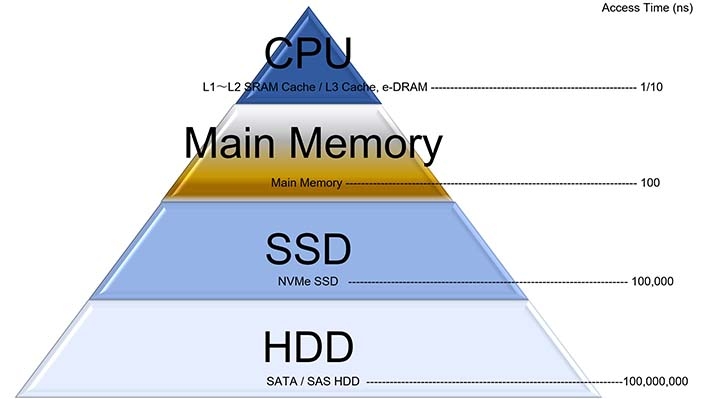

そもそもメモリには色々な種類があり、求められる性能によって、下図のような階層に分かれる。

メモリに関する階層を表した図

まず、最上層に位置するのが、容量は小さいものの、超高速処理が求められるCPU用の階層だ。ここにはSRAMと呼ばれるメモリが使われている。一方、最下層に位置するのは、処理速度は低いものの、大容量で安価なストレージ(補助記憶装置)と呼ばれる階層だ。ここにはHDDやSSDが使われている。そしてその中間に位置するのが、メインメモリ(主記憶装置)と呼ばれる階層である。たとえば、パソコンやスマホで動画を観る際、動画は一旦内蔵のメインメモリに保存され、そのデータを読み出して再生している。現在、メインメモリには、主にDRAMと呼ばれるメモリが使われている。しかし、データ量が急増し続ける中、DRAMは、大容量化と小型化の両立という点で物理的な限界を迎えようとしている。

「そこで、メインメモリをDRAMからFeRAM(強誘電体メモリ)に置き換えるための研究が、iGXにおける私の研究グループの主要なテーマです。DRAMには絶縁体材料が使われていますが、FeRAMは絶縁体の代わりに強誘電体を使っているので、素子を高密度化でき、大幅な大容量化と小型化が可能です」と東京工業大学の角嶋邦之准教授は語る。

FeRAMとは、外部から電圧を加えることで、データを読み書きでき、電源を切ってもデータが消えない不揮発性メモリである。大容量化と小型化の両立に加え、消費電力を低く抑えることができるのもFeRAMの特徴だ。「メモリのデータの書き込みには、電流を使うものと電圧を使うものの2種類あり、電圧を使うものの方が大幅に消費電力が下がります。DRAMは電圧を使いますが、電源を切るとデータが失われる揮発性です。一方、FeRAMは電圧を使う上、電源を切ってもデータが消えない不揮発性なので、非常に低消費電力なのです」(角嶋)

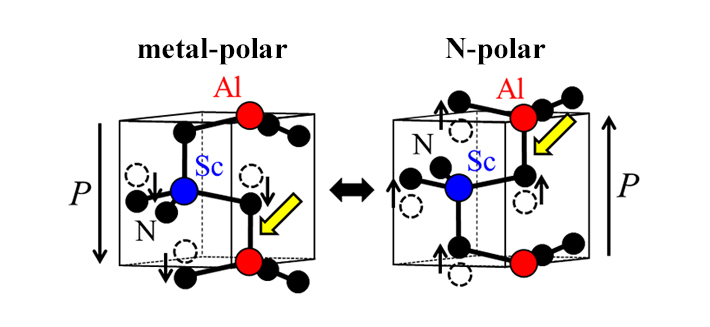

実はFeRAMは我々にとって身近な存在だ。Suicaなどの交通系非接触型ICカード(RFID)にはFeRAMが搭載されており、すでに実用化されて久しい。ところが、これらにはチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)などの材料が使われており、FeRAMの小型化を阻む要因となっている。素子を小型化するため、PZTの膜厚を薄くしようとすると、強誘電体の特性が失われてしまうのだ。そのため、PZTに代わる材料の探索が、材料研究者たちによって進められている。その中の1つに、窒化アルミニウムスカンジウム(AlScN)と呼ばれる強誘電体がある。そこで、角嶋らが取り組んでいるのが、AlScNを材料に使ったFeRAMの研究開発である。

AlScNは非対称な結晶構造をしている。「非対称な結晶構造をもつ物質は複数ありますが、電圧を加えても結晶構造が壊れない物質は少なく、AlScNはその1つなのです」(角嶋)

窒化アルミニウムスカンジウム強誘電体の模式図。AlScNは非対称な結晶構造をしている。大きな球がAlまたはSc、小さな球がNを表している。Nは-に帯電しているので、外部から電圧を加えると結晶構造が180°ひっくり返る。つまり、左の状態と右の状態が入れ替わる。それによってデータの「0」と「1」を表すことができる。また、これら2つの状態はそれぞれ安定しているため、電源を切ってもデータが失われない不揮発性という特徴をもっている。

とはいえ、AlScNの薄膜がたとえ高い特性を示したとしても、素子として何度も電圧をかけているうちに、その特性は変化してしまう。そこで、角嶋らは、実際に、半導体デバイスの製造に使われている「原子層堆積法(ALD法)」と呼ばれる薄膜製造法やスパッタ法を使って、AlScNのメモリ素子を作製。その素子に、電圧を何度も繰り返しかけることで、素子の特性がどのように変化するかを観測する実験を進めている。「特性が変化する要因については、ほぼ解明されており、現在は、特性の変化を抑制するための技術の研究開発に注力しているところです」(角嶋)

このように、次世代FeRAMの実用化に向けては、材料だけでなく、製品としての信頼性を担保することが極めて重要だ。角嶋は、iGXを通して、異分野の研究者や企業との交流を図りながら、1日も早い実用化を目指していく。

今後LSIには人工知能(AI)を使って大量のデータを高速に処理する能力がますます求められていく。このような中、AIと相性のよい「FPGA(= field-programmable gate array)」と呼ばれる書き換え可能なLSIの研究開発が進められている。

FPGAの特徴は、利用者が用途に応じて回路を自由に再構成できることにある。特に東京工業大学の中原啓貴准教授は、近年AIの普及が急拡大している中、AIによる深層学習や機械学習に最適なFPGA実装技術の開発と、FPGAを使ってAIが効率良くデータ処理を行うための設計手法やツールの開発を手掛けている。

「現在、AIのデータ処理能力は、年率2倍の速さで伸びています。今後その能力が現在の10倍になれば、人間の頭脳と並ぶと言われています[文献1]。私は3、4年以内に実現するのではないかと予想しています」と中原は語る。

それを目指して、近年、AIに特化したCPUの研究開発が盛んに行われている。

「AI処理は入力データに対して、学習したデータを読み込みながら1兆回、10兆回と積和演算を繰り返すことで、予測を行います。従って、メモリー数を増やして、より多くの学習データを保存するとともに、CPU内部の積和演算回路を増やすことで、AIの処理能力を高めています。しかし、AIが処理するデータ量が激増し、リアルタイムに処理するためには演算回路を増やさざるを得ずCPUの規模が増加傾向です」(中原)

それに対し、中原は既存のCPUに頼るのではなく、回路を自由に書き換えることができるFPGAの柔軟性に着目した。2ビットで、「-1」と「0」と「1」の3値を表すことができる計算方式を開発し、それを基に従来のCPUであれば32ビット必要だった計算が、2ビットで表現できる技術を開発した。その結果、3値計算専用回路をFPGA上に実装することで、AIの処理性能を低下させることなく、大幅に小型化した。

「ビット数を減らす研究は国内外で多数試みられていますが、通常、ビット数を減らすとAIの認識性能が落ちてしまいます。一方、私の研究室は認識性能劣化を限定的に抑える技術を持っており、そこが我々の強みです」(中原)

加えて、中原は、AIの計算量自体を減らすための研究も進めている。

「AIの処理は足し算とかけ算のお化けです。そこで、データを格納する辞書を作り、そこに、計算結果を予め格納します。それにより、辞書を参照するだけで計算が完了するので計算量を大幅に減らせます。また、3値を扱うことで辞書のサイズが増大するという課題も克服できました」(中原)

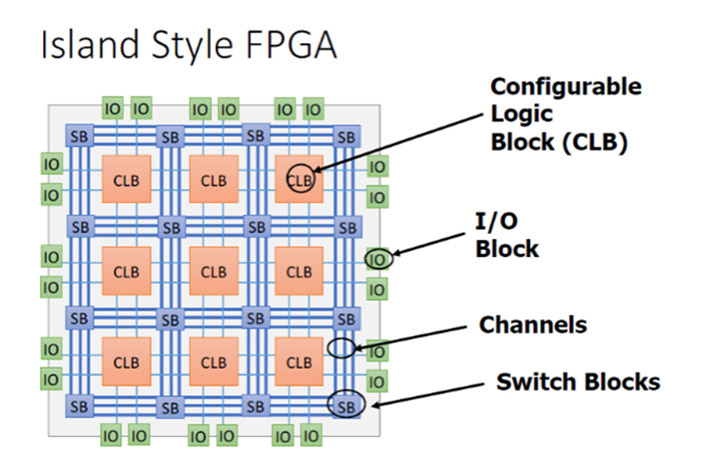

下図は辞書(「CLB」と書かれた部分)を複数個実装したFPGAだ。どの辞書を、どのような順番で参照するかなどは、プログラムを使って設定できる。このように、用途に応じてLSIの回路を自由に設計したり、変更したりできるのが、FPGAのメリットだ。

典型的なFPGAの構成。「CLB」とはConfigurable Logic Blockのことである。データを格納した辞書の機能を果たす。多数のCLBが島状に配置されており、CLBの周囲を接続可能な配線が取り囲んでいる。FPGAを書き換えるプログラムを使って設計通りに配線を構成することで、どのCLBをどのような順番で参照するかなどを設定できる。

「今後、AIが更に進化したとしても、FPGAをその都度書き換えるだけで対応できます。FPGAとAIは非常に相性がよいと言えるでしょう」(中原)

辞書参照方式以外にも、余計な計算を削減する「枝刈り」と呼ばれるアルゴリズムなども導入して、処理速度を向上させるだけではなく、消費電力を削減している。

このように、理論やアルゴリズムの開発から、それを実現するための回路設計、そして、FPGAへの実装までを一貫して手掛けているのが、中原准教授の研究グループの強みである。

中原はこの強みを生かし、2020年3月に東工大発ベンチャーTAI(= Tokyo Artisan Intelligence)社を設立。現在、同社では、FPGAを活用したAIシステム実装事業を手掛けている。

「現在、AI画像処理を活用したコスト削減や安全性向上のニーズが高まっています。TAIは漁業などの一次産業における人手不足に伴う生産性向上や、作業現場における事故防止、医療やヘルスケア、介護など幅広い分野で顧客と連携してAI導入を進めています」

たとえば、2020年にはマルハニチロ株式会社との共同開発により、AI画像処理を活用した養殖魚の尾数計測を自動化して、人為的ミスの軽減や経費節減に成功している[文献2]。

更に、TAIはAI処理向けFPGAシステムを量産する事業も進めており、2023年中の販売を目指している。

AIによる計算処理の効率化は、iGXが応用分野として掲げる「XR」と「EV」においても、非常に重要であり、不可欠な技術である。そのため、中原は同拠点に参画しているさまざまな分野の研究者や企業との交流を深めながら、幅広いニーズに適用可能な汎用性の高い次世代FPGAのプラットフォームを構築していく計画である。

XR(クロスリアリティ)を実現するためのキーデバイスに、「スマートグラス(=賢いメガネ)」がある。これは、メガネに搭載したセンサが周囲の情報を自動でセンシングし、その中から我々に有益な情報を可視化して、レンズを通して実空間上に表示してくれるというものだ。

一方、豊橋技術科学大学ではこれまで、LSIを搭載した「インテリジェントバイオチップ」の研究開発を進めてきた。その特徴を澤田和明教授はこう語る。「現在、医療現場などではウイルスや血液中の赤血球濃度を測るバイオセンサが多用されています。しかし、既存のバイオセンサはプラスチック基板上に搭載されており、そこで測定したデータをパソコンに転送して解析しています。一方、我々が開発中のインテリジェントバイオチップは、シリコンチップ上にセンサとCMOS集積回路(LSI)の両方を搭載しているので、データを転送することなく、その場で高速かつ低消費電力で解析することが可能です」

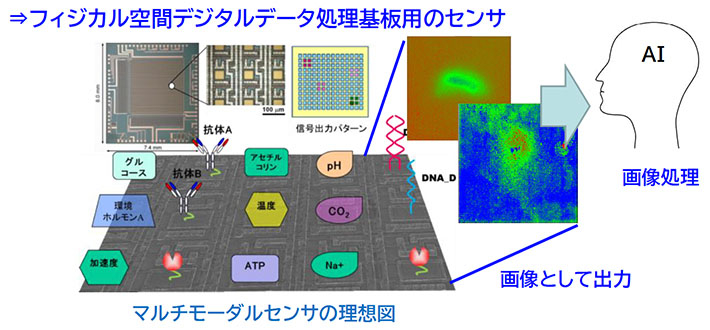

インテリジェントバイオチップの開発では従来のシリコン半導体では扱わない材料や、構造、製造工程が必要となるため、既存のシリコン半導体の製造ラインでは製造できない。それに対し、豊橋技術科学大学の「エレクトロニクス先端融合研究所(EIIRIS)」には、新たな原理や構造、材料の半導体を自由に試作できる半導体製造ラインがあり、学生はLSIの設計から作製、評価までを行うことができる。そのため、このようなバイオチップを作製することができるのだ。そこで、iGXでは、このインテリジェントバイオチップを発展させ応用範囲を広げた「マルチモーダルセンサチップ」の研究開発に着手。これをスマートグラスに搭載する計画だ。

「マルチモーダルセンサチップとは、有毒ガスなどの環境汚染物質やウイルスなどの病原体を検知する『化学センサ』に加え、風速や音波、振動などを検知する『物理センサ』と、LSIをワンチップにしたものです。さまざまな情報を同時にセンシングし、AI(人工知能)を使ってデータ解析をすることで、災害や病気の予兆をいち早く検知したり、予想外の因果関係を明らかにすることが可能になると期待しています」と澤田。

たとえば、現在、土砂崩れの発生予測は降雨量を基準にしている。しかし、川の匂いや水質の変化、風速なども同時にセンシングできれば、土砂崩れの発生予測の精度を高めることができる。またこれまで知られていなかった予兆の発見にもつながるかもしれない。あるいは呼気に含まれる複数種類の物質をスマートグラスにより常にセンシングしておくことで、微妙な変化を察知し、がんなどの疾患を早期に発見できることが期待される。

澤田は今後10年間で数100種類のセンサとLSIをワンチップに搭載する計画だ。「それによりさまざまな“予兆センシング”を可能にし、環境にやさしく安心・安全な社会の実現に貢献していきたいと考えています」と澤田は語る。

マルチモーダルセンサの概念図。多数のセンサとLSIをワンチップでデバイスに搭載することで新しいセンシングのアプリケーションが創出される。

豊橋技術科学大学は1976年に創設された国立大学だ。当時は高度経済成長のただ中で、半導体産業において日本が世界を席巻していた時代だ。しかし、大学では半導体に関する十分な教育が行われていなかったことから、当時の文部省が中心となって構想し、豊橋技術科学大学に設置されたのが「エレクトロニクス先端融合研究所(EIIRIS)」の前身の研究所だ。その際、学生が半導体の製造工程を本格的に学べるように当時日本電気株式会社(NEC)の玉川事業場にあったLSI製造ラインをそのまま移築。また、教授の約3分の2を半導体業界から迎えた。それにより、学生は、半導体産業の生きた技術を直接習得できる環境が与えられた。「本学では、半導体産業の全体像を理解している人材の育成に尽力してきました。この考えはiGXにおける人材育成の考え方と合致しています」(澤田教授)

豊橋技術科学大学のLSI工場の様子(研究開発設備)。CMOSやセンサなどを融合させたLSIの設計・製作・評価を一貫して実施可能な設備。学生自らが装置を使いこなし半導体設備のメンテナンスを含む半導体製造に必要なスキル全般を習得する。

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2023年2月掲載