研究

研究

2019年1月18日、鹿児島県内之浦から、冬の晴れ渡る青空に向けて、全長26メートル、重さ約100トンのロケットが打ち上げられた。

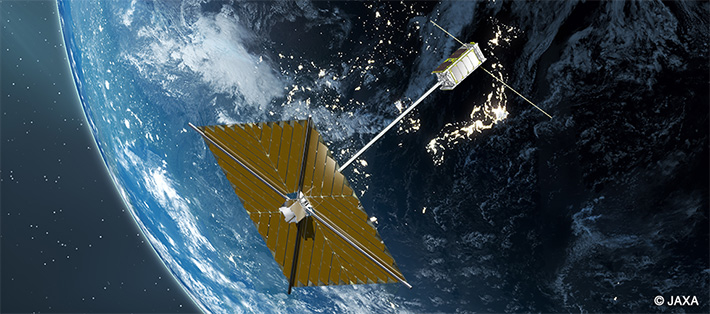

これは、民間企業や大学が開発した7機の人工衛星を搭載した宇宙航空研究開発機構(JAXA)のイプシロンロケット4号機である。これらの人工衛星が投入されたのは高度500キロメートルの太陽同期軌道で、リモートセンシング(地球観測)など、近年活発化している宇宙ビジネス・宇宙利用を促進する上で必要となる技術的課題の実証が主な目的だ。今回13のテーマが採択され、東工大は、「深層学習を応用した革新的地球センサ・スタートラッカー(DLAS)」と「多機能展開膜実証3Uキューブサット(OrigamiSat-1)」という2つのテーマを担っている。

今後、宇宙ビジネス・宇宙利用において、中心的役割を果たすと考えられるのが、従来の大型人工衛星に比べて、より安価・短期間で開発できる超小型人工衛星だ。東工大はその世界的なパイオニアである。そして、その研究開発および人材育成に取り組むのが、工学院機械系で宇宙システムを研究する松永三郎教授である。そこで、本特集では松永教授へのインタビュー、今回、JAXAの革新的衛星技術実証プログラムに採択され、現在地球周回中の2つのテーマの概況、さらに、東工大の研究成果を活用し、民間の宇宙開発を推進するベンチャー企業「株式会社アクセルスペース」「ウミトロン株式会社」の2社を取り上げ、東工大の宇宙と人工衛星に関する研究の最前線を紹介する。

工学院 機械系

松永 三郎 教授 インタビュー

現在地球周回中の2つのテーマ

深層学習を応用した革新的地球センサ・スタートラッカー(DLAS)

理学院 物理学系

谷津 陽一 助教

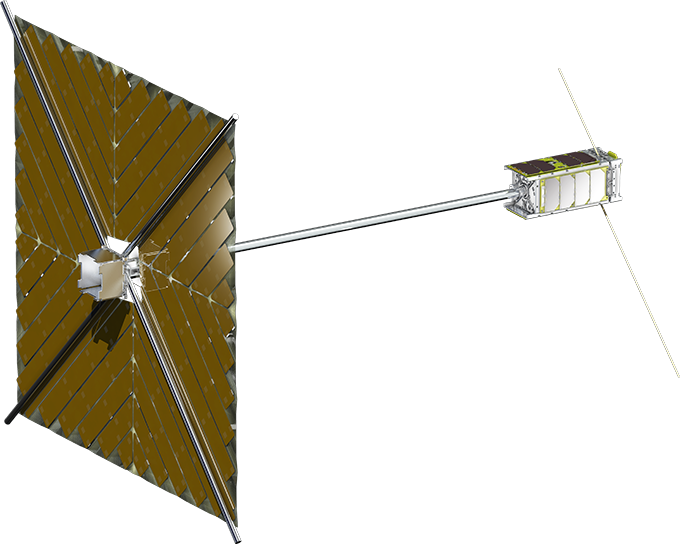

多機能展開膜実証3Uキューブサット(OrigamiSat-1)

工学院 機械系

坂本 啓 准教授

宇宙関連の大学発ベンチャー

世界初の民間商用超小型人工衛星を開発 — 株式会社アクセルスペース

宮下 直己

取締役・CTO

藤原 謙

代表取締役

松永教授に、超小型人工衛星の研究開発の歴史と現在の状況、そして、それが担う宇宙ビジネス・宇宙利用の未来について話を聞いた。

松永:宇宙に関する研究開発には莫大な費用と期間がかかるため、これまではJAXAなど国の研究機関との共同研究が中心でした。私たちが目指す超小型人工衛星は、自動車に例えれば、日本で独自に発展した「軽自動車」です。それを大学の一研究室だけで実現するというのが目標でした。2003年に、世界で初めて東工大の松永研究室と東京大学の中須賀真一教授の研究室それぞれで開発し打ち上げたのは、10センチメートル四方の立方体の形をした質量約1キログラムの「キューブサット」でした。その後、私たちはキューブサットを中心に超小型人工衛星を開発してきました。

見た目はただの四角い箱にしか見えませんが、高度な技術が詰まっています。例えば高度約500キロメートルの円軌道では毎秒約7.6キロメートルで回り続け、無線通信を使って人工衛星の状態を確認できなければなりません。そのため、通信システムと太陽電池による自律電源システムが最低限必要です。人工衛星から送られてきた電波を受信したり、コマンドを人工衛星に送信するための地上局も要ります。また、宇宙での周囲の温度に合わせて人工衛星の温度を制御する機構も不可欠ですし、ミッションを遂行するための高機能・高性能な機器も必要です。超小型人工衛星で培った技術は、JAXAなどとの大型プロジェクトにも活かされます。大型プロジェクトの場合、莫大な費用がかかるので失敗が許されません。そのため、超小型人工衛星を使って先端技術を早期に複数回実証することで、リスクを低減できるというメリットもあります。

松永:1998年にハワイで日本と米国の大学が集まり、新たな宇宙のミッションを考える会議を開催したときのこと。当時、人工衛星と言えば、質量約100~1000キログラム、開発期間5~10年、製造費用数十~数百億円が常識でした。そのため、大学の研究室だけで作ることはできませんでした。それに対し、座長をしていたスタンフォード大学のロバート・トウィッグス教授が目の前にあった缶ジュースを見て「CanSatを宇宙に打ち上げましょう」と言い始めたのです。CanSatとは缶ジュースの大きさの人工衛星のことです。参加者の大半は真に受けていませんでしたが、その提案に真剣に取り組み翌年に模擬モデルの開発を成功させたのが、唯一、私たちの研究室と東大の中須賀研究室だったのです。それを次の会議で発表したところ、次にトウィッグス教授が提案してきたのが、キューブサットだったのです。そしてそれを世界で初めて成功させたのも、私たちだったのです。

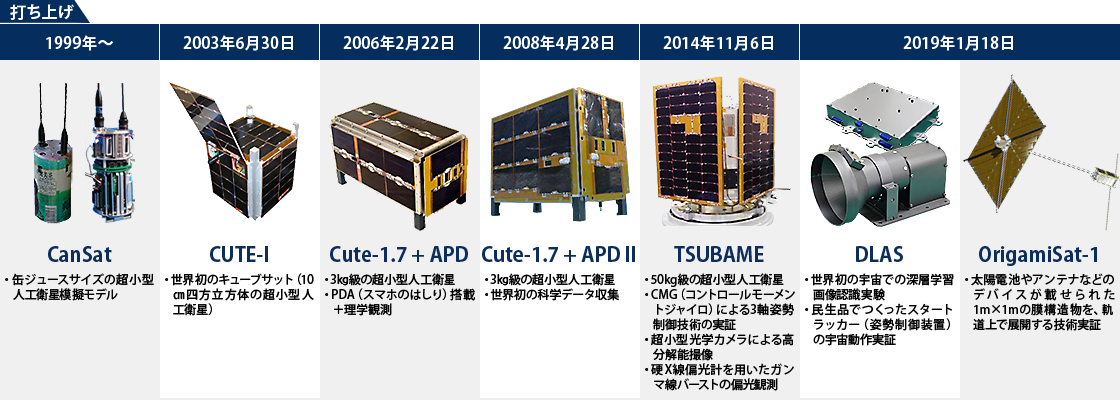

東工大衛星の開発史

松永:良くも悪くも技術オタクであるということでしょう。今回、イプシロン4号機で打ち上げた人工衛星(革新的衛星技術実証1号機)では、東工大は、「深層学習を応用した革新的地球センサ・スタートラッカー(DLAS)」と「多機能展開膜実証3Uキューブサット(OrigamiSat-1)」という2つの実証を行いますが、さらに、次に打ち上げ予定の人工衛星(革新的衛星技術実証2号機)では、「可変形状機能超小型人工衛星システム」を搭載予定です。これは動くパドルを搭載して形状を変化させる機能を持った人工衛星です。これなどは技術オタクの典型例で、通常は誰もやりたがらない難易度が高い技術開発でも、皆、失敗覚悟で生き生きと取り組んでいます。したがって、東工大の人工衛星はいつも最先端技術のてんこ盛りなのです。

可変形状機能超小型人工衛星の動作イメージ

松永:超小型人工衛星にとって、姿勢制御という機能も大変重要です。通常はスラスター※1やリアクションホイール※2という機構を使って行いますが、私たちは可変形状機能を利用する一例として、新たに複数本の動く太陽電池パドルによる姿勢制御を考案しました。通常、太陽電池パドルは打ち上げ時に収納して軌道上で展開します。この太陽電池パドルを軌道上で動かすことで人工衛星の向きを制御するのです。さらに大気抵抗や太陽輻射圧※3を利用した軌道制御にも使用できます。

これまで可変形状の機構が採用されてこなかった理由は、故障の原因になりやすいからです。しかし、パドル駆動機構を搭載することで、迅速な姿勢変更と姿勢の維持が可能になります。たとえば、ガンマ線バーストと呼ばれる宇宙現象はいつどこで起きるかわからないため、起きたら即座にその方向に向きを変え高精度に観測したいのですが、超小型人工衛星の現状技術では困難です。そういった観測に貢献できると考えています。

松永:大型人工衛星に比べて、たとえ性能は劣っても、より短期間、低コストで開発し数多く打ち上げた方がよいと思います。また、地球から遠く離れた深宇宙探査では、超小型人工衛星を小惑星の軌道に複数投入して観測するといった使い方もあると思います。そのため、国産の小型ロケットが打ち上げの機会を提供してくれるというのはうれしいことです。しかしながら、今後宇宙ビジネス・宇宙利用を促進するには、より低コストで打ち上げられる超小型人工衛星専用ロケットが必要だと感じています。現在、人工衛星の役割は地球観測、通信、測位、天体観測や深宇宙探査などに大別できます。世界的には今後これらをすべて超小型人工衛星で実現しようとしています。そのため、現在、米国、欧州、中国を中心に100社以上の企業が専用ロケットの開発に名乗りを上げていて、今後、企業淘汰が進むと思いますが、日本の企業も奮起を期待します。

松永:新たな宇宙事業の創出に取り組んでいきたいと思っています。また、ビジネス応用に留まらず、宇宙理学や宇宙工学など幅広い分野の研究者と情報共有や議論ができる拠点を目指します。特に大学の役割は、基盤となる新たな原理や技術を生み出していくことですので、その役割を果たしていきたいですね。

松永:私自身は学生たちに興味や好奇心を喚起し、支援はしますが、すぐに具体的なテーマを与えるということはしません。人工衛星の研究開発は大変ですが、学生たちはそこに真の面白さや意義を見出しているからこそ、取り組んでいるのだと思います。ですから、純粋に自分たちがやりたいと思うことを追い続けて、これからもこの宇宙分野にぶつけていってほしいと思います。

50 kg級人工衛星TSUBAME試験の様子

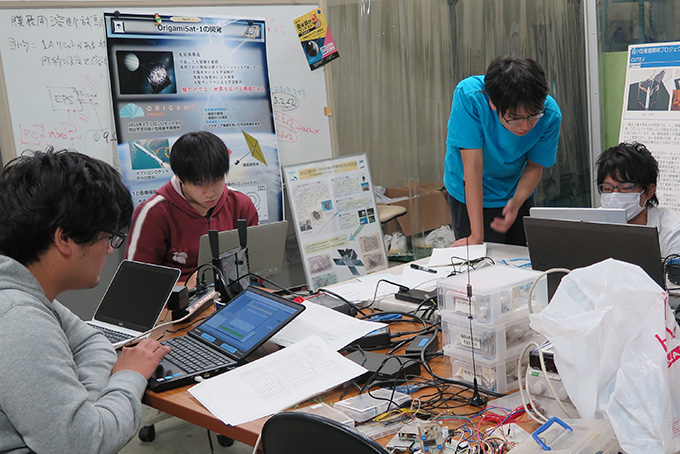

DLAS試験準備に取り組む学生

推力を発生させる機器のことで、質量のある気体や液体等を機器外部に噴出させて、その反動(反作用)を利用して推力を得る。

トルク(力のモーメント)を発生させる機器のことで、機器内の重り(ホイール)の回転数を増減させて、その反動(反作用)を利用してトルクを得る。

太陽から発生する光(電磁波)を受ける物体面に生じる圧力のこと。太陽放射圧、太陽光圧とも呼ぶ。

理学院 物理学系 谷津 陽一 助教

研究テーマの概要は?

深層学習※1の手法を画像認識に活用し、衛星が撮影した画像から陸地パターンを識別する技術を衛星の姿勢センサとして活用します。また、民生品でつくったスタートラッカー(姿勢制御装置)の宇宙動作実証を行います。宇宙での深層学習画像認識実験は世界初の取り組みです。

実証実験の狙いは?

人工衛星は地上の運用系も含めた総合的なシステムですが、実は通信が宇宙利用のボトルネックになっています。衛星上でデータ解析や物体識別を行えれば、情報を抽出・圧縮できるため「速報」が可能になります。さらに、自律的に重点観測を行うことができれば、より付加価値の高いデータを効率良く取得できます。画像認識精度を飛躍的に高めるために深層学習を導入し、地球を撮影して海・陸・植生・土地利用などを識別する実験を行います。その応用として、陸地形状と地図の比較による衛星の3軸姿勢推定法の実証も行います。

また、天体物理学を専攻していますので、次に狙うのは超小型天文観測衛星です。星からの光は微弱ですから、カメラがぶれないように何らかの基準を参照して衛星の姿勢を安定させる必要があります。これに使うのがスタートラッカーです。実は、日本国内では超小型衛星用の部品はほとんど作られていないのですが、日本が民間宇宙産業を盛り上げていくならば、その基幹コンポーネントである姿勢制御装置は必須です。そこで、国内でつくる技術を開発したい、しかもそれを民生品で安くつくりたいと考えました。

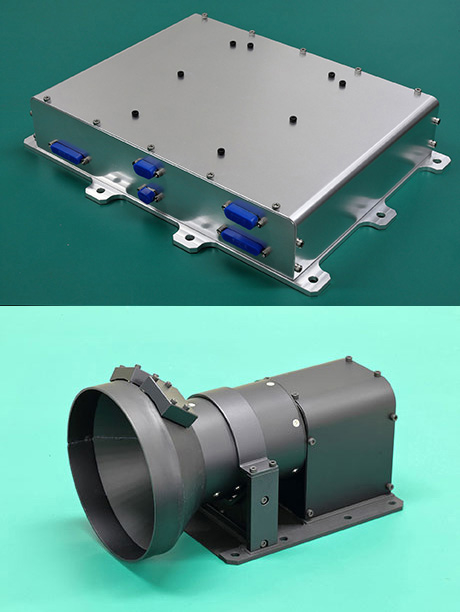

DLAS外観 制御ボックス(上)、

カメラユニット(下)

他にはない東工大の強みは?

DLASは、概念設計からJAXAとのインターフェース調整まで大学院生が主体的に進めてきました。これを任せられるのは、学生が技術的にも人間的にも信頼できるからに他なりません。この研究チームには高校時代から宇宙開発を夢見て東工大に入学した学生が何人もおり、それぞれが課題を見つけ自律的に動くチームを形成しています。東工大の強みは、そういう本気の学生が存分に研究に没頭できることです。(最近増えた出席必須の大学院講義との両立が新たな課題になっていますが)

もう一つの強みが失敗の経験です。この15年の間に衛星開発で大小さまざまな失敗に遭遇し、最悪のケースでは衛星を喪失したこともあります。宇宙を題材としたマンガ『宇宙兄弟』の南波六太のセリフに「本気の失敗には価値がある」というのがありますが、まさにそういう価値ある失敗をいくつか経験してきました。DLASの研究開発はこういう失敗から学んだ知見が、概念設計からマネジメント手法に至るまで数多く生かされています。

施設面では大岡山北地区のコバルト照射実験施設が大変な強みになっています。積極的に最先端デバイスを宇宙に投入できるのは、学内にこの放射線実験施設があるためです。ここは本学のみならず、東工大発ベンチャーの株式会社アクセルスペースをはじめとして、多くの宇宙関連メーカー、大学、研究機関が利用しています。しかし、残念なことに本学はこの施設を維持することが難しくなっています。内閣府の「宇宙ビジョン2030![]() 」が描く民間宇宙産業の活性化を実現するためにも、私としてはぜひ今後も維持してほしいと考えています。

」が描く民間宇宙産業の活性化を実現するためにも、私としてはぜひ今後も維持してほしいと考えています。

現在の実証実験の状況、経過は?

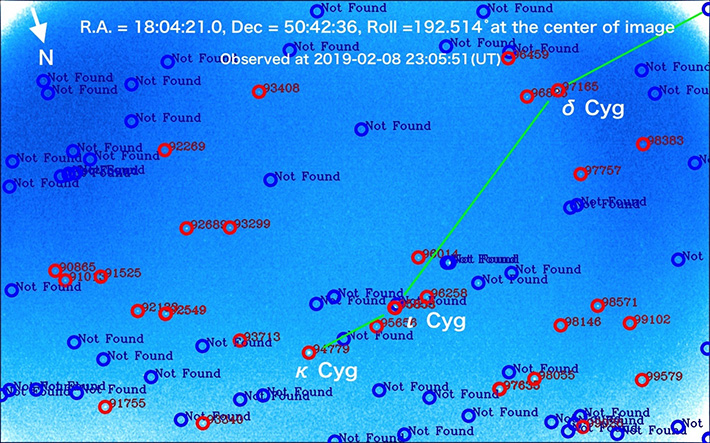

DLASは、2019年2月12日に軌道上チェックアウト運用※2が完了し、今はそのデータ解析を行っています。クイックルックではコマンド処理系、2系統のオンボードコンピュータ、6系統のカメラ全て問題なく動作しています。このテストデータをもとにパラメータ・チューニングを行い、3月後半からはいよいよ本格的な実験観測を開始します。

カメラで撮影したモノクロ写真を加工した画像。赤丸が識別に成功した恒星、数字はヒッパルコスID(恒星の番号)。この天域は星座で言うとはくちょう座の方角で、画像の下側が北に相当する。地球は画像の上側、太陽は右上の方向。

今後、実現したいことは?

超小型天文観測衛星の実現です。重力波源(中性子星-中性子星連星合体)からの紫外線の観測、超新星ショックブレイクアウト※3からの紫外線閃光など、謎に包まれた天体現象を発見しその物理を解明するための紫外線超広視野探査衛星を、カリフォルニア工科大・NASA/JPL(ジェット推進研究所)と協力して進めています。こちらは2022年の軌道投入を目指しており、これで新しい天体物理現象を発見することが当面の目標になります。

機械学習の一種で、多層のニューラル(脳型)ネ ットワークからなるアルゴリズムである。1940年代から研究が行われているが、近年の計算機技術の発展により、画像認識などで高い識別精度を達成したことで注目を集めている。

人工衛星の初期運用フェーズで行う搭載装置の全機能確認・性能確認のための一連の試験運用を指す。これらがすべて問題なく完了した後、もともと予定していたミッション運用を行う定常運用フェーズに移行する。

超新星爆発の衝撃波が星の光球を突き抜けた瞬間の閃光。衝撃波加熱により、光球の温度が瞬時に10万K以上に跳ね上がり、軟X線や紫外線で光り輝く。その後はすぐに冷えていくため、継続時間は30分程度と考えられている。

工学院 機械系 坂本 啓 准教授

研究テーマの概要は?

太陽電池やアンテナなどのデバイスが載せられた薄膜を、折り紙技術で小さくたたみ、キューブサットに格納します。キューブサットが打ち上げられたのち、1メートル×1メートルの膜構造物を、軌道上で展開する技術の実証を行います。

実証実験の狙いは?

太陽電池やアンテナを載せたままでも薄膜がきれいにたたまれ、確実に開けるという展開構造技術の実現可能性を示し、さらに大きな展開構造物を設計するための知見を得ます。カメラ5台を搭載し、ステレオ画像、動画で膜が開くところを撮影して、薄膜の宇宙での展開挙動や形状を計測します。こういった軌道上での構造計測技術も実証して、この民生用部品を組み合わせた計測システムを利用することができれば、次号機以降でも宇宙での実験ができます。さらに、アマチュア無線帯での高速通信ミッションも行います。画像データを地上に伝送するダウンリンク手段の実証も重要で、アマチュア無線通信をしている方々にご協力いただき、高速で伝送するデータを地上で受信するチャレンジもします。

他にはない東工大の強みは?

最大の特長は、「自分の手でモノを作る」ことができる学生たちが集まっていることです。新しいアイデアというのはホワイトボードを前に議論して突然ひらめくようなものではありません。“えいやっ”と思い切ってモノを実際に作ってみて、様々な実験を行って良い所と悪い所を洗い出して、その知見に基づいて改良品を作って、また実験して…の繰り返しを通してしか良いアイデアは生まれてこないです。この泥臭い「モノを使ったアイデア創出と実装」を主導できる学生たちが集まっているからこそ、OrigamiSat-1は打ち上げることができました。

古谷研究室でのOrigamiSat-1 地上展開実験の様子

学内に多様な分野の第一線の研究者がいることも強みです。OrigamiSat-1開発には、本学の工学院 機械系から中西洋喜准教授![]() と古谷寛准教授

と古谷寛准教授![]() 、電気電子系から戸村崇助教

、電気電子系から戸村崇助教![]() が参画しています。特に、古谷准教授は宇宙構造物における折り紙技術の活用を長年、研究しており、その成果の蓄積が今回の実証に繋がっています。中西准教授が過去に参画した国際宇宙ステーションでの宇宙ロボット実証実験REX-Jの経験も活きています。OrigamiSat-1はそもそも、私が2010年に打ち上げられた小型ソーラー電力セイル実証機IKAROSの開発に参加し、大型膜面構造の収納法と展開法の検討に携わった経験から出発したものです。そして何より、キューブサットを世界で初めて実現させた松永三郎教授から様々な助言を受け、実績のある地上局を使わせてもらえる、という圧倒的な技術・設備の蓄積の上にOrigamiSat-1は成立しています。

が参画しています。特に、古谷准教授は宇宙構造物における折り紙技術の活用を長年、研究しており、その成果の蓄積が今回の実証に繋がっています。中西准教授が過去に参画した国際宇宙ステーションでの宇宙ロボット実証実験REX-Jの経験も活きています。OrigamiSat-1はそもそも、私が2010年に打ち上げられた小型ソーラー電力セイル実証機IKAROSの開発に参加し、大型膜面構造の収納法と展開法の検討に携わった経験から出発したものです。そして何より、キューブサットを世界で初めて実現させた松永三郎教授から様々な助言を受け、実績のある地上局を使わせてもらえる、という圧倒的な技術・設備の蓄積の上にOrigamiSat-1は成立しています。

学内だけでなく、学外の様々な機関と強く連携する体制もあります。OrigamiSat-1には日本大学、サカセ・アドテック株式会社、株式会社ウェルリサーチの皆様が開発メンバーとして参画し、さらに多くの大学や企業の皆様とも連携させていただきました。

OrigamiSat-1(提供:JAXA)

現在の実証実験の状況、経過は?

OrigamiSat-1は2019年1月18日 午前9:50の打ち上げから1時間6分後に高度512キロメートルでロケットから無事放出されました。放出後、4分程度で衛星は設計通りに展開式のアンテナ2本を伸ばして電波の発信を始めたと考えられ、午前11:22にアマチュア無線家から衛星の電波を受信したと連絡がありました。東工大局でも同日午後10:00に衛星からの電波を受信(ダウンリンク)しただけではなく、地上局からコマンドを送信(アップリンク)して衛星が応答することが確認できました。その後、1月24日までの6日間、衛星に2度リセットがかかってしまうという不安定な動作はあったものの、順調に衛星の電圧・温度環境を確認するデータの取得に成功。ところが1月24日の午後8:00に突然衛星からの通信が途絶える不具合が発生し、原因特定および復旧を試みています。

今後、実現したいことは?

世界の潮流は電気推進や大容量通信を利用した電化衛星に向かっていて、太陽発電システムや有人活動拠点の建設など、今後ますますソーラーアレイを初めとする巨大構造物が必要となってきます。今回のOrigamiSat-1打ち上げを契機に、さらに先を見据えた全電化衛星の研究開発を進めたいと思っています。今後、薄膜にさまざまなデバイスを載せられることが実証できれば、数キロメートル級の構造へ拡大、展開構造上でロボットを動かすなど、次の段階に進むことができると考えています。

こうした地上と宇宙での実験の繰り返しを通し、さらに新しいアイデアを発想して、また宇宙へ打ち上げて試す、という研究環境を保つことが、新しい技術を生むばかりでなく、新しい技術を作る人を育てると信じ、これからも衛星開発を続けていきたいです。

民間による宇宙ビジネス・宇宙利用が本格化しつつある中、2019年1月22日、東工大・大岡山キャンパスで「第1回スマート宇宙機器システムシンポジウム」が開催された。これは、松永三郎教授を拠点長とする文部科学省・宇宙連携拠点形成プログラム「新宇宙産業を創出するスマート宇宙機器・システムの研究開発拠点」が主催するものだ。同シンポジウムには、松永研究室の卒業生で、2008年創業のアクセルスペースの宮下直己取締役・CTO、2016年創業のウミトロンの藤原謙代表取締役が登壇し、それぞれ超小型人工衛星を使った事業内容を紹介した。

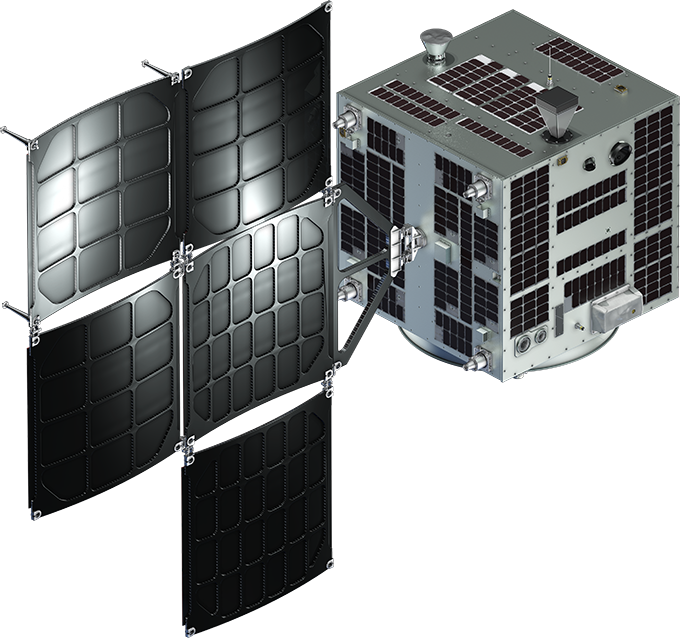

宮下直己取締役・CTO

イプシロンロケット4号機に搭載された小型実証衛星1号機(RAPIS-1)の開発と運用をJAXAから受託したのが、アクセルスペースだ。同社は、東大の中須賀真一教授の研究室の卒業生で、代表取締役・CEOを務める中村友哉氏と、東工大の松永三郎教授の研究室の卒業生で、取締役・CTOを務める宮下直己氏らが集まり、2008年に創業した大学発ベンチャー企業だ。現在は、70人弱の社員を抱える企業で、国籍も13ヵ国と非常に国際色豊かとなっている。

事業内容は、小型人工衛星の設計から製造、運用、さらには、人工衛星から取得した画像のデータ解析までをトータルで提供することだ。創業のきっかけは2003年、中村氏や宮下氏らが大学院時代にそれぞれの大学で開発した世界初の超小型人工衛星、キューブサットの打ち上げに成功したことだ。日本の民間気象情報会社ウェザーニューズの創業者の故・石橋博良氏や山本雅也氏らと、北極海域の海氷をモニタリングする超小型人工衛星の開発という契約を結び、「超小型人工衛星には、宇宙ビジネスとして大きな可能性がある」と気付いたのである。

これをきっかけに顧客のニーズにあった専用の超小型人工衛星の開発と運用を行う専用衛星ビジネスを開始し、RAPIS-1を含めこれまでに計5機の超小型人工衛星を打ち上げ実績を重ねてきている。たとえば、ウェザーニューズの受注で北極海域の観測を目的に打ち上げた初号機「WNISAT-1」に次いで、内閣府と東大からの受注で開発した2機目の「ほどよし1号機」は、リモートセンシングを目的とした質量約60キログラムの超小型人工衛星で、高度500キロメートルの太陽同期軌道から地球を観測し、地上分解能6.7メートル、観測幅約28キロメートルの画像を取得できる。これらの実績等が評価されJAXAの小型実証衛星1号機(RAPIS-1)の受注にも繋がった。

RAPIS-1(提供:JAXA)

「分解能の面では、大型人工衛星には適わないとしても、超小型人工衛星を複数機使って、地球全体の陸地の画像を高頻度で撮影できるようになれば、自然環境の変化や農作物の育成状況、災害状況の把握など、複数の画像によって初めてわかってくることがある」と宮下氏は語る。

顧客のニーズに沿った専用衛星ビジネスを事業の柱として推進していく一方、専用衛星を所有するほどではないが、衛星画像や衛星画像解析から得られるデータに興味があるという顧客が増えてきた。そういう顧客に対して、自社で資金調達をして、複数の超小型衛星を打上・運用をし、地球の全陸地を毎日撮影する衛星画像データプラットフォーム「AxelGlobe」を構築するビジネスを始めた。AxelGlobeは、地上分解能2.5メートルのGRUSとよばれる超小型人工衛星を複数機打上げ、地球のあらゆる地点を毎日撮影しデータベースに保存し、機械学習等を用いて解析できるプラットフォームである。それにより、顧客の目的に応じた解析データの提供が可能となる。

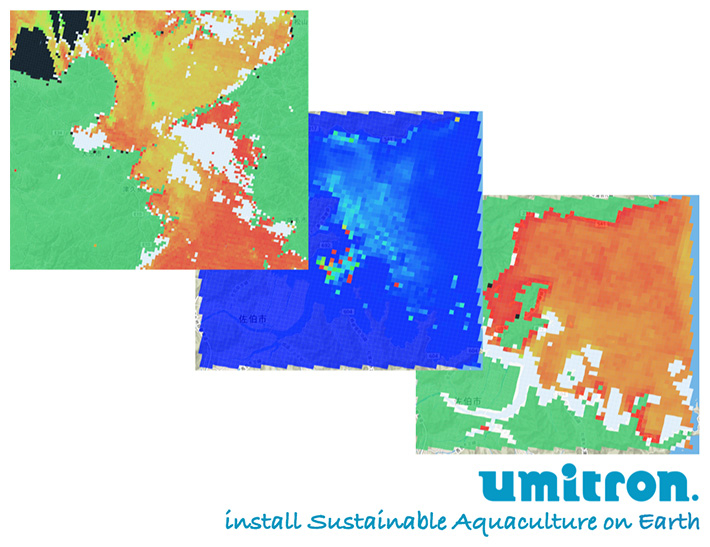

藤原謙代表取締役

松永研究室の卒業生である藤原謙代表取締役が2016年に創業したベンチャー企業がウミトロンだ。超小型人工衛星から取得した画像データと、海洋に設置したセンサーから直接取得したデータの両方を1つのデータベースに蓄積し、そのデータを解析することで、水産養殖業者に対し、水産養殖に役立つ情報を提供するサービスを行っている。

世界的な人口増加と経済発展に伴い、現在、魚の消費量が右肩上がりで増え続けている。現在、市場に出回っている水産物の過半数は養殖モノで、水産養殖の拡大余地も現在の水産物の消費量の約100倍あることが調査によりわかっている。しかし一方で、近年養殖用の餌の価格が高騰しており、水産養殖業者にとって大きな課題となっている。また、地球温暖化に伴う海水温の上昇や赤潮の発生も問題となっている。

これらの課題を解決するためには、給餌の最適化と、赤潮など突発的に発生するリスクの低減が不可欠だ。特に魚は変温動物であるため、海水温に敏感で、温度によって餌を食べる量が異なってくる。そのため、海洋にセンサーを設置して温度を測り、最適なタイミングで、最適な量を給餌することが重要となってくる。しかしながら、センサーだけでは、場所やモニタリングできる範囲が局所的だ。それに対し、人工衛星を使って海洋環境を広くモニタリングすることで、海水温の変化などから給餌のタイミングを予測したり、赤潮の発生などをいち早く発見できるようになるというわけだ。

JAXAから提供された気候変動観測衛星『しきさい』のデータ等を元にウミトロンが分析した海洋環境データの一部サンプル

藤原氏は大学院修了後、JAXAに就職し、天文衛星や探査機の研究開発に携わったが、宇宙開発技術を直接社会に役立てたいと考え、ウミトロンを創業した。「海洋資源のモニタリングに焦点を当てたのは、JAXAを辞めた後、再就職した総合商社で、人工衛星によるリモートセンシングを利用したIT農業に携わったことがきっかけです。そこで、この技術を、消費量が急増している水産業に適用できるのではないかと考えたのです。現在は、国内だけでなく、ペルーやインドネシアなど海外でも実証実験を行っている最中です。将来的に超小型人工衛星の数が増えれば、30分毎、1時間毎などより高い頻度で、情報提供ができるようになると考えています」と藤原氏は語る。

スペシャルトピックスでは本学の教育研究の取組や人物、ニュース、イベントなど旬な話題を定期的な読み物としてピックアップしています。SPECIAL TOPICS GALLERY から過去のすべての記事をご覧いただけます。

2019年3月掲載